PC-98シリーズと CPU

第 6世代 CPU (Pentium互換)編

PC-98 series and CPU. The volume 6th generation CPU (Pentium Compatible)

NEC製パソコン、PC-98シリーズに関係する CPUについて画像と共に適当に解説しています。

2019/ 6/ 17 更新

第 6世代 CPU (Pentium互換)

互換 CPUメーカーが、 巨人 (Intel) を越える。

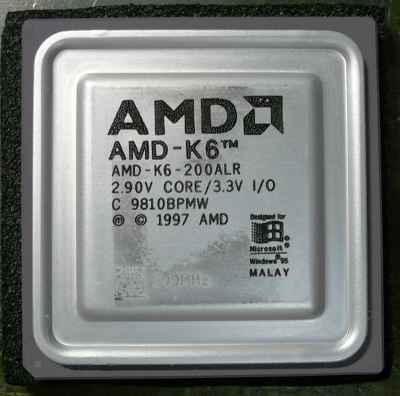

- AMD K6

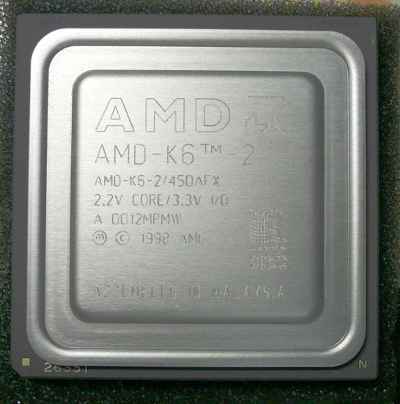

- AMD K6-2

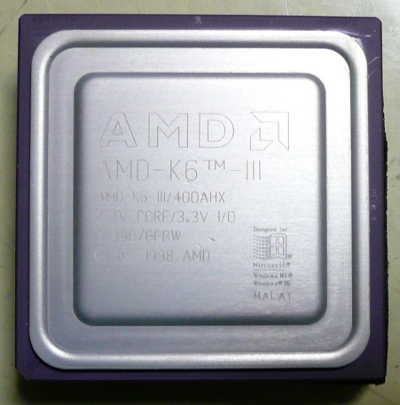

- AMD K6-III

- AMD Mobile K6-III+/ K6-2+

- Cyrix 6x86/6x86L

- Cyrix 6x86MX

- Cyrix MII

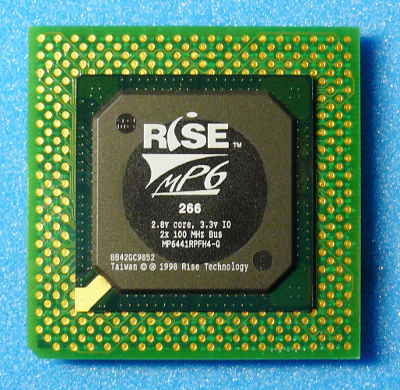

- Rise mP6/ iDragon

- IDT Winchip C6

- IDT Winchip2

- IDT Winchip2 Rev. A

| 名称 | K6 | 製造メーカー | AMD |

|---|---|---|---|

|

発表年月日 | 1997/4/3 | |

| 形状 | 296pin CPGA | ||

| バス幅 | 64ビット (内部 32ビット) | ||

| トランジスタ数 | 8,800,000 | ||

| 製造技術 | 0.35ミクロン BiCMOS 5層 0.25ミクロン BiCMOS 5層 (266, 300MHz版) |

||

| 対応ソケット | Socket 7 | ||

| 動作クロック (MHz) |

166/ 200/ 233/ 266/ 300 | ||

| システムクロック (MHz) |

66 | ||

| 一次キャッシュメモリ (命令用 / データ用) |

64KB (32KB/ 32KB) | ||

| 二次キャッシュメモリ | なし | ||

| 動作電圧 (コア部/ I/O部) |

2.9V/ 3.3V 2.2V/ 3.3V (266, 300MHz版) |

||

| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32)、MMX命令 | ||

| PC-98本体 での採用例 |

なし | ||

| PC-98オプション での採用例 |

なし | ||

| CPUアクセラレータ での採用例 |

Buffalo/ MELCO HK6-MX233-N (233MHz: PC-9821シリーズ対応)HK6-MX266-N (266MHz: PC-9821シリーズ対応) アセットコア VIPER Super Drive AK6 (200MHz) |

||

| 備考 | MMXテクノロジ搭載。 | ||

| 解説 | K6は 米 Advanced Micro Devices (AMD) が開発した Intel Pentium II対抗の MMXテクノロジ Pentium (MMX Pentium)互換の x86系 32ビット CPU。K6は 1996年に同社が買収したファブレス半導体企業 NexGenが開発中で有った Nx686 (Pentium 非互換) が基になっているので前世代の K5とは直接的な繋がりはない。 x86命令を RISC風の命令に変換して処理することに加え、1クロックで 6命令同時実行が可能なスーパー・スケーラ、分岐予測、アウト・オブ・オーダー実行、投機実行、レジスタ・リネームなどの先進の機能や、L1キャッシュメモリを MMX Pentium の倍の 64KBに増量する等の数々の改良により、整数演算処理能力は同クロックの PentiumIIに匹敵する。ただし、K5同様に浮動小数点演算は苦手で同クロックの MMX Pentiumに及ばない。 K6は K5の後継では有るが、 NexGenが同社の Pentium対抗 CPUであった Nx586後継の Nx686コアをベースにしていて構造的な繋がりはない。 内蔵キャッシュの制御は Pentium互換なので特に必要はないが、K5の後期ロットから採用された新しい内蔵キャッシュ制御方式のライトアロケートに対応していて、マザーボードの BIOSが対応していない場合はドライバを追加することで有効にする事が出来る。フリーソフトとして多数存在するので好みのものを利用すると良い。ライトアロケートの効果は、演算処理にはあまり影響はない物のグラフィック処理が若干向上する効果が期待できる。 この K6では、Intel 互換 CPUでは初めて MMXテクノロジが追加された。ただし、パイプラインは 1本で複数の MMX命令の同時実行はできない。 また、K6では MMX Pentium同様にコア電圧が 2.9Vのデュアルボルテージ仕様になり Socket 7対応となった。 K6登場以降、1998年 1月 6日に出荷された 266MHz版の Little Footコアからは製造技術が 0.25ミクロンプロセスに変更され、コア電圧が 2.2Vに下がり消費電力や発熱も抑えられた。また、この Little Footコアから内部動作倍率設定ピンが 1本増えて 8通りの設定 (2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5) が可能となった。 この CPUは、従来 Intel製 CPUのみ採用していた国内パソコン製造メーカーでも、従来の Socket 7の設計が流用できる事から低価格モデルで採用が広がり NEC PC98-NX Mate Rモデル、富士通の FM-Vシリーズなどでも採用された。 ちなみに、PC-98では A20ラインの制御法が Pentiumと違う為に電圧を変換しただけでは利用できない。この為、PC-98で K6シリーズの CPUを搭載するには、電圧変換ソケット (下駄) に加えて A20ラインの制御機能 (通称:魔法機能) が組み込まれた I-O DATA製 CPUアクセラレータの PK-686P125の下駄部分や、メルコ (現バッファロー) の MTCブランド MTSA-M1Tが必要になる。 その後、正式に対応する CPUアクセラレータの他に、PowerLeap製 PL-Pro-K6-III/98や、高速電脳 P55C-ECO-R2Aといった電圧変換機能と魔法機能を内蔵した改造パーツも登場した。 |

||

| 名称 | K6-2 (Chomper) | 製造メーカー | AMD |

|---|---|---|---|

|

発表年月日 | 1998/5/29 (Chomper) 1998/11/16 (Chomper Extended) |

|

| 形状 | 296pin CPGA | ||

| バス幅 | 64ビット (内部 32ビット) | ||

| トランジスタ数 | 9,300,000 | ||

| 製造技術 | 0.35ミクロン BiCMOS 5層(Chomper) 0.25ミクロン BiCMOS 5層 (Chomper Extended) |

||

| 対応ソケット | Socket 7、Super 7 | ||

| 動作クロック (MHz) |

266/ 300/ 333/ 350 (Chomper) 333/ 350/ 380/ 400/ 475/ 500/ 533/ 550 (Chomper Extended) |

||

| システムクロック (MHz) |

66/ 75/ 95/ 97/ 100 | ||

| 一次キャッシュメモリ (命令用 / データ用) |

64KB (32KB/ 32KB) | ||

| 二次キャッシュメモリ | なし | ||

| 動作電圧 (コア部/ I/O部) |

2.2V/ 3.3V 1.9V/ 3.3V (組み込み機器向け) |

||

| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32)、MMX命令、3D Now!命令 | ||

| PC-98本体 での採用例 |

なし | ||

| PC-98オプション での採用例 |

なし | ||

| CPUアクセラレータ での採用例 |

I-O DATA PK-K6H333/98 (333MHz: PC-9800シリーズ対応)PK-K6H400/98 (400MHz: PC-9800シリーズ対応) Buffalo/ MELCO HK6-MD266-N (266MHz: PC-9821シリーズ対応)HK6-MD300-N (300MHz: PC-9821シリーズ対応) HK6-MD333-N (333MHz: PC-9821シリーズ対応、台数限定販売、後に通常販売) HK6-MD266-N2 (266MHz: PC-9821Cu13, Cu16, Cx2, Cx3, Ct16, V200, V233対応) HK6-MD300-N2 (300MHz: PC-9821Cu13, Cu16, Cx3, Ct16, V200, V233対応) HK6-MD333-N2 (333MHz: PC-9821Cu13, Cu16, Cb10, Ct16, V16, V166, V200, V233対応) HK6-MD366-N2 (333MHz: PC-9821シリーズ対応、搭載 CPUは 380MHz版) HK6-MD400-N2 (400MHz: PC-9821シリーズ対応) HK6-MD350-N3 (350MHz: PC-9821V7, Xa7, Xa7e, Cx2対応) HK6-MD466-N3 (466MHz: PC-9821V7, Xa7, Xa9,Xa10, Xa12, Xa13/K対応、搭載 CPUは 475MHz版) HK6-MD500-N4 (500MHz: PC-9821シリーズ対応) HK6-MD533-N4 (533MHz: PC-9821シリーズ対応、搭載 CPUは 500MHz版) HK6-MX300-L (300MHz: PC-9821シリーズ対応、バルク品) ユニテック電子工業 ACK6-2-300A/ 300B (300MHz: PC-9821シリーズ対応)ACK6-2-333A/ 333B (333MHz: PC-9821シリーズ対応) ACK6-2-366A/ 366B (366MHz: PC-9821シリーズ対応) ACK6-2-400A (400MHz: PC-9821シリーズ対応) EVERGREEN (国内販売無し) Hyper-X K62Spectra 333 |

||

| 備考 | MMXテクノロジ、3D Now!テクノロジ搭載。 | ||

| 解説 | K6-2は Advanced Micro Devices (AMD) が開発した Socket 7互換の x86系 32ビット CPU。開発時のコードは Chomper。従来の K6で弱点とされていた浮動小数点演算に関して改良が加えられ、MMXパイプラインを 2本に強化し、新たに x86系 CPUでは初めて浮動小数点演算を高速化するための 新命令セット 3D Now!テクノロジが追加された。 この 3D Now!テクノロジは、21の命令セットで、主に 3D画像処理 (ジオメトリ演算) に威力を発揮する。また、Socket 7 CPUでは初めて 100MHzのシステムクロックに対応した。AMDでは、これを「Super 7」と呼んでいる。 さらに、1998年 11月に登場した Chomper Extendedコア (新コア) からは、コアに改良が加えられ、キャッシュ制御 (ライトアロケート) が大幅に変更され、ビデオメモリにライトコンバイニング (WC) を設定することで、さらなるグラフィック描画速度を向上させることができる。なお、向上の幅はビデオチップによって異なる。 また、より高クロックの製品の登場に合わせて内部動作倍率設定では 2倍設定が 6倍設定に変更になっている。オーバークロック耐性は比較的高く 66MHz程度のクロックアップでも安定動作する物が多かった。それもあって最終的には 533MHz動作の製品も登場した。 K6-2では 350MHz以上のクロックの製品と Windows 95の組み合わせで ウェイト不足から Windows 保護エラーにより OSの起動に失敗する事が多発するようになった。OSR1以前ではこの対策のために藤田氏が作成したパッチ「K6-2PAT」や CPUアクセラレータ製品に付属するパッチを当てる必要がある。なお、OSR2以降ではマイクロソフトが正式に修正パッチを提供している。パッチを当てない場合でも OS起動時の標準のロゴ (logo.sys) を表示しないか、別の物に書き換えれば回避する事もできる。 ちなみに、PC-98個別の問題として PC-9821An (ただし、PC-9821Anでは、PL-Pro-K6-III等、一部の電圧変換下駄を使う場合に電源供給で問題が発生するので非常に危険である)、初代 PC-9821Xa等の旧型機では、A20ライン制御対策をして新コアの K6-2を搭載した際に、起動はするものの CPU内蔵キャッシュメモリの制御に失敗「CACHE ERROR」が出てキャッシュメモリが切られた状態で起動し、動作速度が 386並みになってしまう。この場合は、まりも氏が作成した「K6WAL1WB」といったフリーソフトで再び有効にすることができる。 この CPU以降、周辺機器各社が CPUアクセラレータを生産し、第二次 CPUアクセラレータブームが訪れた。 また、メルコ (現バッファロー) の CPUアクセラレータである N3、N4シリーズでは、システムクロックを独自の技術を用いてアクセラレータボード上で 2倍 (1.5倍も可) に引き上げて CPUに供給するという素晴らしい機能が搭載されている。(^-^) なお、HK6-MD533-N4は 下駄部でシステムクロックを 2倍に引き上げたうえで CPU内部で 4倍動作させているが、搭載されているのは 500MHz版の K6-2でオーバークロックの 533MHzで動作させていた。(^ ^;; |

||

| 名称 | K6-III (Sharptooth) | 製造メーカー | AMD |

|---|---|---|---|

|

発表年月日 | 1999/2/22 | |

| 形状 | 296pin CPGA, TCP | ||

| バス幅 | 64ビット (内部 32ビット) | ||

| トランジスタ数 | 21,300,000 | ||

| 製造技術 | 0.25ミクロン BiCMOS 5層 0.18ミクロン BiCMOS 5層 |

||

| 対応ソケット | Socket 7, Super 7 | ||

| 動作クロック (MHz) |

400/ 450 | ||

| システムクロック (MHz) |

66/ 100 | ||

| 一次キャッシュメモリ (命令用 / データ用) |

64KB (32KB/ 32KB) | ||

| 二次キャッシュメモリ | 256KB (Full speed) | ||

| 動作電圧 (コア部/ I/O部) |

2.4V/ 3.3V 2.2V/ 3.3V (0.18ミクロン版) |

||

| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32)、MMX命令、3D Now!命令 | ||

| PC-98本体 での採用例 |

なし | ||

| PC-98オプション での採用例 |

なし | ||

| CPUアクセラレータ での採用例 |

I-O DATA PK-K6HX400/98 (400MHz: PC-9800シリーズ対応)Buffalo/ MELCO HK6-MS333-N2000 (333MHz: PC-9800シリーズ対応、限定1500台)HK6-MS400-N2 (400MHz: PC-9800シリーズ対応) HK6-MS466-N4 (466MHz: PC-9800シリーズ対応、搭載 CPUは 450MHz版) HK6-MS500-N4 (500MHz: PC-9800シリーズ対応、搭載 CPUは 450MHz版、限定240台) |

||

| 備考 | フルスピード・バックサイド・キャッシュ搭載、トライレベル・キャッシュ設計。 | ||

| 解説 | K6-IIIは Advanced Micro Devices (AMD) が開発した Socket 7互換の x86系 32ビット CPU。開発時のコードは Sharptooth。K6-2の Chomper Extendedコアをベースに 256KBの二次キャッシュ (フルスピード・バックサイド・キャッシュ) を内蔵したもの。この二次 (L2) キャッシュは、Pentium IIに搭載されている物 (CPUコアの半分の速度で動作) とは異なり、CPUの内部クロックと同期して動作するためメモリ周りの遅い古いパソコンでも、載せ替えることにより大幅なパワーアップが期待できる。 また、K6-IIIは最大 2MBまでのトライレベル・キャッシュをサポートし、従来のマザーボード上の L2キャッシュはマザーボードの BIOSが対応していれば、そのまま無駄なく L3キャッシュ (トライレベル・キャッシュ) として利用することができる。これにより、システム全体として約 8%の性能向上が期待できると言われている。 特に、Super 7で L3キャッシュを 1MB以上搭載している場合は、同クロックの PentiumIIIに比べ整数演算では凌駕し、K6シリーズを通じて苦手とする浮動小数点演算も PentiumIIIに匹敵する能力を持つことから低価格ながら PentiumIIIに対抗できる製品として宣伝された。この K6-IIIは、名実ともに Socket 7で最強である。 ただし、大容量の二次キャッシュの内蔵は当時の AMDとしてはもろ刃の剣で、ダイサイズの大型化による歩留まりの低下 (コアの面積が大きいと一枚のシリコンウェハから取れる数が減る) による製造コストの上昇と、消費電力の増加に加え、回路の複雑化によって動作クロックの高速化が非常に難しくなってしまう。 このため、後に AMDは方針を転換し K6-IIIをモバイル PC用途とし、一般のデスクトップ向けにはキャッシュ容量を半分にした K6-2+に移行するとして、0.18ミクロンプロセスに変更された 450MHzの 2.2V版を最後に K6-III自体は生産を終了した。 ちなみに、この2.2V版は従来に比べて発熱が少なく比較的オーバークロックがしやすい。出荷された数が少ないため、一部マニアの間ではいまだに人気が高い。 K6-2同様 K6-IIIでも 350MHz以上のクロックの製品と Windows 95の組み合わせで ウェイト不足から Windows 保護エラーにより OSの起動に失敗する事が多発する。OSR1以前ではこの対策のために藤田氏が作成したパッチ「K6-2PAT」や CPUアクセラレータ製品に付属するパッチを当てる必要がある。なお、OSR2以降ではマイクロソフトが正式に修正パッチを提供している。パッチを当てない場合でも OS起動時の標準のロゴ (logo.sys) を表示しないか、別の物に書き換えれば回避する事もできる。 PC-98では、この CPUを載せた場合パソコン本体の電源ユニットの出力が不足して、PCの動作が不安定になることがある。ATX電源搭載モデルでは 300W以上の背面にファンがあるタイプの電源に交換すると良い。その際は ACケーブルを接続する部分に出っ張りが無い物を選ぶと良い。 また、PC-98のセカンドキャッシュを搭載している機種でこの CPUを載せた場合は、トライレベル・キャッシュに対応していないので不具合が出る事がある。特に i430HXチップセット搭載モデルではパソコンの動作が不安定になるのでメモリモジュールを外した方が良い。i430VXチップセット搭載モデルでは、セカンドキャッシュを無効にするとパフォーマンスが向上する。 他に、PC-9821Anといった一部の旧型機では K6-IIIを搭載すると、新コアの K6-2を搭載した場合と同様に起動はするものの CPU内蔵キャッシュメモリの制御に失敗「CACHE ERROR」が出てキャッシュメモリが切られた状態で起動し、動作速度が 386並みになってしまう。この場合は、まりも氏が作成した「K6WAL1WB」といったフリーソフトで再び有効にすることができる。 EPSON PCでは、Socket 4のPentiumを搭載した PC-586MV、PC-586RV、PC-486GR + PCCPUB21 (CPUアップグレードボード)と Socket 7変換下駄 PL-54C/MMXの組み合わせで動作することが知られている。ただし、消費電流が多いので下駄の焼損に注意が必要。一方、Socket 5の本体では搭載 BIOSの仕様により CPUが停止してしまい動作しない。 ちなみに、メルコ (現バッファロー) の HK6-MS500-N4に搭載されている CPUは 450MHz版の K6-IIIで、メーカー保証付きで有りながら、なんと 500MHzというオーバークロック動作をさせている。(^ ^;; |

||

| 名称 | Mobile K6-III+/ K6-2+ | 製造メーカー | AMD |

|---|---|---|---|

|

発表年月日 | 2000/4/20 | |

| 形状 | 296pin CPGA、349ball OBGA (Organic Ball Grid Array) | ||

| バス幅 | 64ビット (内部 32ビット) | ||

| トランジスタ数 | − | ||

| 製造技術 | 0.18ミクロン BiCMOS 5層 | ||

| 対応ソケット | Super 7 | ||

| 動作クロック (MHz) |

450/ 475/ 500/ 533 /550 /570 (K6-2+) 450/ 475/ 500/ 550 (K6-III+) |

||

| システムクロック (MHz) |

100 | ||

| 一次キャッシュメモリ (命令用 / データ用) |

64KB (32KB/ 32KB) | ||

| 二次キャッシュメモリ | 128KB (Full speed, K6-2+) 256KB (Full speed, K6-III+) |

||

| 動作電圧 (コア部/ I/O部) |

2.0V/ 3.3V 1.4V〜 1.8V/ 3.3V (低消費電力版) |

||

| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32)、MMX命令、エンハンスド 3D Now!命令 | ||

| PC-98本体 での採用例 |

なし | ||

| PC-98オプション での採用例 |

なし | ||

| CPUアクセラレータ での採用例 |

Mobile K6-III+搭載 Buffalo/ MELCO HK6-MS600P-NV4 (600MHz: PC-9821、PC/AT互換機対応、搭載 CPUは 550MHz版、台数限定販売)Mobile K6-2+搭載 Buffalo/ MELCO HK6-MD500P-NV4 (500MHz: PC-9821、PC/AT互換機対応)HK6-MD533P-NV4 (533MHz: PC-9821、PC/AT互換機対応、搭載 CPUは 500MHz版) HK6-MD550P-NV4 (550MHz: PC-9821、PC/AT互換機対応、搭載 CPUは 500MHz版) Mobile K6-III+/ K6-2+用ソケット 玄人志向 HK6-NV4 (ソケット単体: PC-9821、PC/AT互換機対応) |

||

| 備考 | フルスピード・バックサイド・キャッシュ搭載、トライレベル・キャッシュ設計、Power Now!テクノロジ。 | ||

| 解説 | K6-III+は Advanced Micro Devices (AMD) が開発した Socket 7互換の x86系 32ビット CPU。K6-IIIコア内蔵の L2キャッシュと同容量の 256KB搭載。 一方、K6-2+は K6-IIIコア内蔵の L2キャッシュを半分の 128KBに削減したCPUで共にモバイル向けに出荷された。モバイル向け CPUでは有るが Intelとは異なりデスクトップ PCの Socket 7互換パッケージの製品も用意されている。 製造技術が、0.18ミクロンに変更され、動作電圧と消費電力が従来製品より下げることに成功している。これによってオーバークロック耐性も高くなっている。 この CPUは、K6-IIIの歩留まりの悪化と浮動小数点演算能力を大幅に向上させた新マイクロアーキテクチャの CPUである Athronへの本格移行も有って、一時期ロードマップから消えるなど紆余曲折があったが、ようやくその姿をあらわした PC-98ユーザ待望の CPUである。(^-^) Mobile K6-III+/ K6-2+では、従来の 3D Now!テクノロジに加え、新たに Athlonで拡張された 3D Now!命令の一部である拡張 DSP機能をサポートする 5種類の命令が Enhanced 3D Now! テクノロジとして追加された。これにより、対応するソフトウェアで MP3録音を始めとするサウンドデータ処理や通信でのデータ処理が高速化される。 なお Mobile K6-III+/ K6-2+では、内蔵の L2キャッシュの仕様が変更され、レイテンシが増やされた他に、接続可能なトライレベル・キャッシュも最大 1MBと従来の K6-IIIの半分になっている。このため、K6-IIIと K6-III+を同クロックで比較すると、K6-III+は、僅かにパフォーマンスが落ちる他に、一部のソフトウェアで不具合が出ることがある。 K6-2+では L2の容量が K6-III+の半分になるが、いずれにしろ CPUの内部クロックと同期して動作するため、CPUアクセラレータに採用されれば、古いパソコンでも大幅なパワーアップが期待できる。 他に、キャッシュメモリの削減による大サイズの縮小、製造プロセスの微細化によって、高クロック化が行い易くなるという利点があり、実際に冷却次第で 550MHz版では 667MHz動作した物もあるという。一時は 700MHz版まで出るのではという憶測も飛び交ったが Athronとの兼ね合いから OEM専用に供給された 570MHzを最後にそれ以上のクロックの製品は登場しなかった。(^ ^;; モバイル用 CPUとして新たに、アクティブに動作電圧や動作周波数を変更し、低負荷時にはクロックを下げ消費電力を抑えることでバッテリーの駆動時間を長持ちさせる Power Now!テクノロジも追加された。 これには、OS側が使用するアプリケーションに応じて調節できる「オートマチックモード」。AC接続時など電力に余裕があるときに、最大周波数と最大電圧で動作する「ハイパフォーマンスモード」。バッテリー駆動時など、消費電力を抑えたい時に省電力モードとして、最小周波数と最小電圧で動作する「パワーセーバーモード」の 3つのモードがある。 この機能は、マザーボードや BIOSに関係なく PC-9800シリーズでも利用でき、フリーソフトを使うことで、OSの動作中に動作周波数を切り換えることができる。CPUアクセラレータで起動時のクロックをあえて低く設定しておき、ビジネスアプリ等の CPUパワーをそれほど必要としない軽めのアプリでは動作クロックを落として消費電力を抑えたり、OS起動後や 3Dゲーム等の CPUパワーを必要とするアプリではオーバークロックに引き上げるといった運用が可能になり、CPUの延命にも効果がある。 なお、この CPUは基本的にパソコン製造メーカーのみに卸されるため、一般に出回ることは少なくバルク品として少数が流通するのみであった。その後に CPUアクセラレータが登場したが、既に Socket 7/Super 7は終息に向かっていた事から流通量が少なく、店頭販売のみで主にインターネット上の宣伝に留まりカタログでの宣伝は行われなかった。 Socket 7用 CPUアクセラレータの最終かつ最高峰と言われるメルコ (現バッファロー) の HK6-MS600P-NV4に搭載されている CPUは 550MHz版の K6-III+で、メーカー保証付きで有りながら、なんと 600MHzというオーバークロック動作をさせている。(^ ^;; HK6-MS600P-NV4は、数量限定と云う事も有って大きな話題となり高額ながらも争奪戦となった。その後、CPUアクセラレータのソケットだけでも欲しいというユーザーの要望も有って玄人志向からキワモノシリーズとして「HK6-NV4」が少数ながら発売された。 Socket 7系では、これが最後の CPUになった。(T_T) もともと流通量が少いため、2002年 8月現在、秋葉原でも新品での入手は不可能となっている。 2000年 9月 25日には、組み込み用途向けに K6-IIIE+、K6-2E+が登場した。これは、Mobile K6-III+/ K6-2+がベースの CPUで、標準消費電力版と低消費電力版の 2つが用意され、低消費電力版では消費電力が僅か 3Wである。それ以外にコアに変更はない。 また、この CPUでは、新たに OBGAパッケージが用意される。このパッケージでは、ソケットが不要になる為に装置の小型化が容易となる。 組み込み用と言っても、Socket 7/ Super 7互換であるため、PC-98シリーズの CPU換装に利用でき、古いパソコンでも大幅なパワーアップが期待できる。しかも、オーバークロック耐性も高く当初 600MHz版のアナウンスも有ったが発売されなかった。 AMDは劣っていた浮動小数点演算処理能力向上の限界からこの K6-III+/ K6-2+を最後に K6シリーズから新しい第 7世代マイクロアーキテクチャの K7に移行し Athlonを開発。こちらは、ようやく PentiumIIIと真っ向勝負できる CPUとなった。 結果として K6シリーズの成功により AMDの知名度はパワーユーザに浸透し、自作パソコンが流行していた当時、テレビ CM等大きな宣伝を行わないにも関わらず口コミから Athronを選択するユーザが増加、ほぼ Intelの独占状態だった x86系 CPUのシェアを削ることに成功した。以降 CPUの動作クロック、演算処理能力、コア内蔵グラフィック機能で Intelとの抜きつ抜かれつの激しいバトルが展開されていく。 ちなみに、Intelが、市場独占のために提唱した Slot 1/ Slot 2は、スロットの配置に大きな面積が必要で扱いづらいことから遂に主流になること無く、登場から僅か 4年で姿を消す事となった。一方、同社に見切りをつけられた Socket 7では有るが、消えそうで消えず Slot 1消滅後も暫くのあいだ現行の製品が有ったという点が実に皮肉である。 |

||

| 名称 | 6x86/ 6x86L (M1) | 製造メーカー | Cyrix、IBM、SGSトムソン |

|---|---|---|---|

|

発表年月日 | 1995/10/6 | |

| 形状 | 296ピン CPGA | ||

| バス幅 | 64ビット (内部 32ビット) | ||

| トランジスタ数 | 3,000,000 | ||

| 製造技術 | 0.65micron process (6x86) 0.35micron process (6x86L) |

||

| 対応ソケット | Socket 5 (6x86) Socket 7 (6x86L) |

||

| 動作クロック (MHz) |

80 (GP90+)/ 100 (GP120+)/ 110 (GP133+)/ 120 (GP150+)/ 133 (GP166+)/ 150 (GP200+) | ||

| システムクロック (MHz) |

40/ 50/ 60/ 66/ 75 | ||

| 一次キャッシュメモリ | 16KB (統合) | ||

| 二次キャッシュメモリ | なし | ||

| 動作電圧 (コア部/ I/O部) |

3.3V/ 3.3V (6x86、一部 3.52V) 2.8V/ 3.3V (6x86L) |

||

| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32) | ||

| PC-98本体 での採用例 |

なし | ||

| PC-98オプション での採用例 |

なし | ||

| CPUアクセラレータ での採用例 |

I-O DATA PK-686P125 (100MHz: PC-9821Xa7/Xa7e/V7対応)MTC/ MELCO TECHNICAL COMPONENT MTSA-M1T (※ 魔法下駄、A20マスク機能搭載)アセットコア VIPER Super Drive CX6 (133MHz) |

||

| 備考 | スーパースケーラ・アーキテクチャ、ユニファイドキャッシュ搭載。 | ||

| 解説 | 6x86はファブレス半導体企業 Cyrixが設計した x86系 32ビット CPU。チップの製造は IBM、STマイクロエレクトロニクス (SGS-トムソン) が行っている。従来のコアの設計を大幅に見直し、Intel Pentiumより高度な 7段パイプライン構造で、且つ、2つの分離したパイプラインを利用した 2命令同時実行、レジスタリネーム機構、分岐予測や、アウト・オブ・オーダー実行、投機実行などの先進技術が追加され、L1キャッシュに 16KBの命令用とデータ用が統合された 4ウェイセットアソシエイティブ構成のユニファイド (単一)キャッシュと、フルアソシエイティブ構成の 256バイトの命令ラインキャッシュの 2つを搭載して、Pentiumより高速な整数演算処理を実現した Socket 5対応 CPU。これらの技術を総称して、Cyrixでは「M1」技術と呼ぶ。 Pentium互換ながらコアの構造は全く異なり、どちらかというと第 6世代の Pentium PROに近い。なお、Pentiumの 486ピン互換 PentiumODP5Vと同様に、この M1コアの技術は、486ピン互換 CPUの Cx5x86にも M1scコアとして流用されている。 その先進的なコアにより演算処理能力は同クロックの Pentiumに比べ20%程度高い。その事も有って Cyrixでは、動作クロックに加え Pentium比として「GP」という数値で表記している。 6x86では、動作電圧とピン配置、命令セットは Pentium互換であるが、ユニファイドキャッシュであるために、キャッシュメモリの制御方法が Intel Pentiumや AMD K5/ K6と異り、この CPUをフルに利用するためには BIOSレベルでの対応が必要になる。 当初は、0.6ミクロンプロセスだったが、後に 0.35ミクロンプロセスに変更され、コア電圧が 2.9Vに下げられたデュアルボルテージの Socket 7対応の 6x86Lが登場したが、このコアは、高クロック耐性が低く内部逓倍設定は 2倍固定で、高動作倍率の製品は殆ど生産されなかった。 PC-98等の従来の Socket 5機で、6x86を搭載する場合は、L1キャッシュの制御法も異なるが、それ以前に A20ラインの制御法 (A20ラインマスク機能) が Pentiumと違うのでそのままでは利用できない。 そこで、I-O DATAは、独自に、変換ソケット (下駄) にA20ラインの制御機能 (通称:魔法機能) を組み込み、PK-686P125として発売した。 また、メルコ (バッファロー) は、パワーユーザ向けに改造パーツを提供する新しいブランドとして、サポート体制の異なるMTC (玄人志向の原点) ブランドとして、同様な下駄 (こちらは下駄のみで、別途 CPUを用意する必要がある) を発売した。 なお、どちらの製品も L1キャッシュの制御は、付属のソフトで行う必要がある。 ちなみに、PC-9821Anでは PK-686P125の下駄部分が、その他の Pentium搭載モデルでは MTSA-M1Tが魔法下駄として有名である。(^-^) Cyrixは、6x86チップを製造するメーカーにも自社ブランドによる製品の出荷を容認しており、IBMでは IBM 6x86を、STマイクロエレクトロニクスでは、ST 6x86を出荷していた。 両社ともコアは同じ物なので、6x86と性能、機能とも同一である。 |

||

| 名称 | 6x86MX (M2) | 製造メーカー | Cyrix、IBM |

|---|---|---|---|

|

発表年月日 | 1997/5/30 | |

| 形状 | 296pin CPGA | ||

| バス幅 | 64ビット (内部 32ビット) | ||

| トランジスタ数 | 6,000,000 | ||

| 製造技術 | 0.35ミクロン BiCMOS 4層 | ||

| 対応ソケット | Socket 7 | ||

| 動作クロック (MHz) |

133 (PR166)/ 150 (PR166)/ 150 (PR200)/ 166 (PR200)/ 187 (PR233)/ 200 (PR233)/ 207 (PR266) | ||

| システムクロック (MHz) |

60/ 66/ 75/ 83 | ||

| 一次キャッシュメモリ | 64KB (統合) | ||

| 二次キャッシュメモリ | なし | ||

| 動作電圧 (コア部/ I/O部) |

2.9V/ 3.3V | ||

| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32)、MMX命令 | ||

| PC-98本体 での採用例 |

なし | ||

| PC-98オプション での採用例 |

なし | ||

| CPUアクセラレータ での採用例 |

Buffalo/ MELCO HM2-MX200-N (150MHz: PC-9821シリーズ システムクロック 50MHzモデル対応)HM2-MX233-N (175MHz: PC-9821シリーズ システムクロック 50MHzモデル対応) |

||

| 備考 | MMXテクノロジ、ユニファイドキャッシュ搭載。 | ||

| 解説 | 6x86MXはファブレス半導体企業 Cyrixが設計した x86系 32ビット CPU。開発時のコードは M2。チップの製造は IBMが行っている。Intelが Pentiumに追加した新命令セット MMXテクノロジの搭載が一般化した事を受け、6x86をベースに独自に解析した MMXテクノロジを搭載した。このため、Intelや AMDの MMXテクノロジに比べ互換性が低い。 統合 L1キャッシュの容量は 64KBに増加し、さらなる処理能力の向上を図っている。また、浮動小数点演算ユニットにも改良が加えられた。この CPUの特徴は、6x86同様に整数演算処理が同クロックの Pentiumに比べ極めて高速で、浮動小数点演算も向上している。この事から動作クロックと合わせて Pentiumのクロック比と言う意味の「PRレート」表記になっている。 Cyrixの CPUとしてはこのコアからコアクロックの動作倍率設定が可能となり、2/2.5/3/3.5倍の 4通りの設定がある。オーバークロック耐性は従来モデル同様に低く、定格クロック以上のクロックで動作させる事は難しい。 動作電圧は、6x86L同様にデュボルテージの Socket 7対応だがコア電圧が 2.9Vと上昇している。 6x86MXでは、ピン配置と命令セットは、MMXテクノロジ Pentium互換であるが、Cyrix独自のユニファイド (統合) キャッシュのため、キャッシュの制御方法は Intel Pentiumや AMD K6と互換性が無い。よって、この CPUを利用するためには、BIOSレベルでの対応が必要になる。 特に、PC-98では、L1キャッシュや A20ラインの制御法が MMXテクノロジ Pentiumと違うので載せ替えただけでは利用できない。PC-98でこの CPUを動作させる為には、I-O DATAの PK-686P125の下駄部分または、メルコ (バッファロー) の改造パーツ専門ブランドの MTCブランド MTSA-M1Tに加え電圧変換下駄、各下駄付属のキャッシュ制御ソフト、さらに、有志の方が作られた 6x86MXにキャッシュ制御ソフトを対応させるためのパッチの 4つを揃える必要がある。(^ ^;; IBM 6x86MXは、6x86MXの製造を請け負っていたIBMが、Cyrixの許可のもと自社ブランドとして出荷したもの。中身は、6x86MXとまったく変わらない。 |

||

| 名称 | MII | 製造メーカー | Cyrix、VIA |

|---|---|---|---|

|

発表年月日 | 1998/4/14 | |

| 形状 | 296pin CPGA | ||

| バス幅 | 64ビット (内部 32ビット) | ||

| トランジスタ数 | 6,500,000 | ||

| 製造技術 | 0.35microne process 0.25microne process (366GP) 0.18microne process (400GP, 433GP) |

||

| 対応ソケット | Socket 7 | ||

| 動作クロック (MHz) |

166 (200GP)/ 187 (233GP)/ 200 (233GP)/ 225 (300GP)/ 233 (300GP)/ 250 (333GP)/ 262 (333GP)/ 266 (333GP)/ 250 (350GP)/ 250 (366GP)/ 285 (400GP)/ 300 (433GP) | ||

| システムクロック (MHz) |

66/ 75/ 83/ 95/ 100 | ||

| 一次キャッシュメモリ | 64KB (統合) | ||

| 二次キャッシュメモリ | なし | ||

| 動作電圧 (コア部/ I/O部) |

2.9V/ 3.3V 2.2V/ 3.3V (400GP, 433GP) |

||

| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32)、MMX命令 | ||

| PC-98本体 での採用例 |

なし | ||

| PC-98オプション での採用例 |

なし | ||

| CPUアクセラレータ での採用例 |

I-O DATA PK-MII300/98 (233MHz: PC-9821シリーズ対応) |

||

| 備考 | MMXテクノロジ、ユニファイドキャッシュ搭載。 | ||

| 解説 | MIIはファブレス半導体企業 Cyrixが設計した x86系 32ビット CPU。6x86MXの名称が変わったもの。のちに製造技術が 0.25ミクロンプロセスや 0.18ミクロンプロセスに変更され、システムクロック 95MHzと 100Hzに対応した以外はコアに変更はない。 外観は、ヒートスプレッダが金色の金属製のものと、コストダウンを図った黒いセラミック製のものがある。価格は発売当時新品でもバルク品が 6,000円程度と非常に安かった。 この CPUは、6x86時代からクロックアップの耐性が低い欠点を補うことができず、300MHz版の出荷が遅れている間に、Socket 7市場では AMDが独占することになった事も有り、300MHz以上の動作クロックの製品はついに出荷されなかった。 同時期の 1997年11月17日に Cyrixはナショナルセミコンダクターと合併したがプロセッサ事業が失敗し、1999年に Cyrixのプロセッサ部門を台湾のチップセット製造メーカーの VIAテクノロジーに売却した。 MIIの供給と MediaGX後継 CPU等の開発は VIAで継続した。このため、VIAブランドの MIIも少数ながら生産されている。結果として Cyrixは、Socket 7に見切りをつけ、初めて Intelと正式にクロスライセンスを結び、Slot 1、Socket 370市場へ参入を果たす事になった。 さて、Cyrix製品には、もう一つこれらとは別に、Cx5x86をもとにグラフィック回路等の周辺回路までを CPUに内蔵した MediaGXというチップがある。このチップは、低価格 PC用に設計されたものだが、対応マザーボードが必須であり CPUの載せ替えには使えない。 この様に Cyrixは先進的な構造を積極的に取り入れる x86系 CPU業界ではチャレンジャーで尖った企業で有ったが、VIAに買収された後に Cyrix IIIを持って Cyrixブランドは姿を消した。 ちなみに、自分は、PC-9821Anに MTSA-M1Tで 300Hz版 MIIを搭載する実験を行ったが (もちろん付属キャッシュコントロールソフトに、有志の方が作成したパッチあて済み)、DOSでは動作するものの Windows95は起動できなかった。(T_T) その後、このCPUは使われることが無く、オブジェと化している。(^ ^;; |

||

| 名称 | mP6/ iDragon | 製造メーカー | Riseテクノロジー |

|---|---|---|---|

|

発表年月日 | 1998/10/13 | |

| 形状 | 296pin PPGA、387pin BGA | ||

| バス幅 | 64ビット (内部 32ビット) | ||

| トランジスタ数 | 3,600,000 | ||

| 製造技術 | 0.25ミクロン BiCMOS 4層 | ||

| 対応ソケット | Socket 7 | ||

| 動作クロック (MHz) |

166 (166)/ 192 (233)/ 200 (266)/ 238 (333)/ 250 (366) | ||

| システムクロック (MHz) |

83/ 95/ 100 | ||

| 一次キャッシュメモリ (命令用 / データ用) |

16KB (8KB/ 8KB) | ||

| 二次キャッシュメモリ | なし | ||

| 動作電圧 (コア部/ I/O部) |

2.8V/ 3.3V 2.0V/ 3.3V (333, 366) |

||

| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32) | ||

| PC-98本体 での採用例 |

なし | ||

| PC-98オプション での採用例 |

なし | ||

| CPUアクセラレータ での採用例 |

なし | ||

| 備考 | MMXテクノロジ搭載 | ||

| 解説 | mP6は米 Riseテクノロジーが開発した Pentium互換の x86系 32ビット CPU。チップは台湾の大手セミコンダクタ UMCが製造していた。この プロセッサの開発には、メインフレーム(大型汎用コンピューター)を開発していた米アムダール (Amdahl) の元技術者が関わっている。主に低消費電力、マルチメディア支援機能、低価格というマルチメディアノートパソコン、低価格デスクトップパソコン向けと云うコンセプトを元に設計されている。市場に突然現れた印象が強いが、このプロセッサの開発はAmdahl 1993年からスタートしており、実に 5年もの歳月が掛かってようやく完成した。 mP6は、動作クロック至上主義の当時としては珍しく低クロックでも高速に演算処理が出来るように効率を重視した設計 (後の AMD Athron64、Intel Core2に通ずる) で、x86命令を同時に 3命令実行可能で、整数演算と MMXユニットが3個、浮動小数点演算ユニットが 2個用意され、一クロックで多くの命令を同時実行する事が出来る。 その一方で、低価格で製品を供給する目的でパイプラインの段数は 6段と少なく、当時主流となりつつあったアウト・オブ・オーダー機能といった先進の機能を搭載せず、複数用意された実行ユニットもフル機能を持たず機能を絞って役割分担させる構成と、Intelや AMDのような何が何でも高速と言う他社の製品とは異なり、製品コストと性能とでバランスを取る為に取捨選択をしている。結果として製品名こそ第 6世代 x86系 CPUを意識しているが構造自体は第 5世代と変わらない。この様に特定環境向けに大胆に機能を絞るというコンセプトとしては、同時期に登場した IDTの Winchipがあげられる。 この特定の環境向けに機能を絞った設計は、実際に奏功していて性能は Pentium 200MHzに対し 266MHz相当の演算処理能力を発揮し、特に当時注目を集めていたマルチメディアデバイスとして DVDのソフトウェアによる再生でも低クロックで有りながらスムーズな再生が出来る事をアピールしていた。この事から表記上 233、266となっているが実クロックはそれぞれ 192MHzと 200MHzである。内部逓倍設定は仕様書では BF0、BF1ピンを使い 2倍から 3.5倍まで 4種類と書かれているが、2倍と 2.5倍固定となっている。 mP6は 2000年に i Dragonと名称を変更し、PR表記を MIPS表記に改めた。名称のみの変更でコアに変更はない。 パッケージもコスト削減からマルチメディアノート PC向けの 387pin BGAパッケージに統一し、デスクトップ PC向けには Socket 7互換のプラスチック製 PGAパッケージの上に BGAパッケージの製品を搭載するという形を取っている。486互換 CPUではこの様な形を取る製品が存在したが、Pentium互換 CPUとしては珍しい。 対応ソケットは Soket 7または Super 7、動作電圧はデュアルボルテージの2.8Vと MMXテクノロジ Pentiumとピン互換となっている。 ただし、この CPUを動作させるには、対応マザーボード、BIOS、Windows CEといった専用の環境が必要で、既存のパソコンやマザーボードのアップグレード用途には向かない製品である。これが、Windowsでの動作と Pentium互換を重要視した IDT Winchipとの明暗を分ける結果となった。 国内では 1999年 4月に秋葉原でバルク品が 5,800円という格安で出回ったことで知られ、Akiba PC Hotline!でも記事で紹介された。しかし、mP6独特の目的を絞った構成から対応マザーボード以外では安定動作するマザーボードが少なかったこともあり、流通量は少なくレアな製品となっている。その後も国内のパソコンメーカーや、CPUアクセラレータとしての採用も無かった。 Riseテクノロジーは、1993年に低消費電力のマルチメディアノートブック、デスクトップパソコン向けに x86系 CPUを供給するファブレス半導体企業 (設計のみで自前の工場を持たない) として設立された。設立から 5年の歳月をかけてようやく完成したこの mP6は着眼点は良かったもののパソコン向け製品としての普及だけでなく必要な周辺回路も一つのパッケージにした System on a chip (SOC) 製品として普及を図ろうと 2000年 2月に情報家電向けの技術として STマイクロエレクトロニクス (現 SGSトムソン) にライセンスを供与し共同開発することとなった。 そして、mP6コアにメモリコントローラやグラフィック機能、PCIバス、IDE I/F、省電力機能などを統合した iDragon SCX501を発表したが、x86系 CPUの事業としては後発組で知名度の低さから Intelの牙城を崩す事は出来ず失敗した。2000年中盤以降はインターネット専用端末の開発に軸足を移している。 ちなみに、PC-98でこの CPUが正常動作するかは分からないが、mP6はシステムクロック 83MHz以上での動作を想定していて 2倍速または 2.5倍速固定の為に、仮に PC-98で動作しても最高 166MHzとなるので、価格こそ安い物の敢えてこの CPUをアップグレードの手段として選ぶ意味は無い。(^ ^;; |

||

| 名称 | Winchip C6 | 製造メーカー | IDT |

|---|---|---|---|

|

発表年月日 | 1997/5/20 | |

| 形状 | 296pin CPGA | ||

| バス幅 | 64ビット (内部 32ビット) | ||

| トランジスタ数 | 5,400,000 | ||

| 製造技術 | 0.35ミクロン BiCMOS 4層 | ||

| 対応ソケット | Socket 5/ 7 | ||

| 動作クロック (MHz) |

200/ 225 /240 | ||

| システムクロック (MHz) |

60/ 66/ 75 | ||

| 一次キャッシュメモリ (命令用 / データ用) |

64KB (32KB/ 32KB) | ||

| 二次キャッシュメモリ | なし | ||

| 動作電圧 (コア部/ I/O部) |

3.3V (3.52V) / 3.3V | ||

| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32)、MMX命令 | ||

| PC-98本体 での採用例 |

なし | ||

| PC-98オプション での採用例 |

なし | ||

| CPUアクセラレータ での採用例 |

Buffalo/ MELCO HC6-MX180-N (180MHz: PC-9821シリーズ システムクロック 60MHzモデル対応)HC6-MX240-N (240MHz: PC-9821シリーズ システムクロック 60MHzモデル対応) アセットコア VIPER Power MULTi C36ユニテック電子工業 AC98-200CB2 (200MHz: 98CanBe対応)AC98-200CB3 (200MHz: 98CanBe対応) EVERGREEN MxPro-200 |

||

| 備考 | MMXテクノロジ搭載。 | ||

| 解説 | Winchip C6はプロセッサの設計専門の米セントールテクノロジー (Centaur Technology) が開発、1988年に登場した MIPS R3000プロセッサと云った RISC系プロセッサ製造の老舗である米 Integrated Device Technology (IDT)が製造した Intel Pentium互換の x86系 32ビット CPU。低消費電力、低価格と Pentium同様の処理能力のバランスを保つコンセプトのもとに開発された。 Winchip C6は Windowsアプリケーション実行時に x86命令を詳細に解析し、あまり使用しない命令をマイクロコード化して CPUのパフォーマンスを保ちつつ、不要な機能を削って必要最低限のユニットでコアの構造を単純化することにより低価格と低消費電力を実現させた。 また、スーパースケーラアーキテクチャを搭載しておらず複数命令の同時実行は出来ないが、x86命令実行時には、AMD K6、Cyrix 6x86等の Pentium互換 CPUと同様に、RISC風に変換されて (単純な命令に分解して) から実行される。コアの構造としては第 4世代に近く、機能としては第 6世代という大胆な設計になっている。コアの構造はシンプルな物の 5段パイプラインと云う構造故にオーバークロック耐性は低く 240MHz以上で安定動作させる事はかなり難しい。 CPUの演算処理能力は、当初の設計の通り Pentiumと変わらない処理能力であるが、浮動小数点演算能力が低い欠点を持つ。 この CPUのもう一つの大きな特徴としては省電力モードで、L1キャッシュや浮動小数点演算ユニットを切り離すことにより、演算処理能力は限定されるが更なる低消費電力化を実現できる。 内部逓倍設定は、2つのピンで 4通りの 2/2.5/3/4倍の設定が可能。1.5倍設定が 4倍設定に変更されているので Pentium 90MHzの機種では、この CPUに交換すると 240MHzで動作することになる。 この CPUのターゲットは、バリューデスクトップ向けやモバイルパソコン向けだけでは無く、従来のパソコンでの CPUのアップグレード用途も考慮されていて、Pentiumとの互換性を重要視しているため、MMXテクノロジを搭載していながら単一電源 (と言っても Pentiumよりやや高い電圧が必要) で Pentiumの Socket 5搭載機では、そのまま載せ替えることができる。国内のパソコンメーカーで採用する例はなかったが、低価格な CPUアクセラレータとして採用され幾つかの製品が発売された。 ちなみに、PC-98でも CPUの交換のみで動作する事が多く、特に Pentium ODPを物理的に取り付けられない PC-9821An (Pentium 90MHz) では、有効なアップグレードの手段として注目を集めた。その一方で CPUへ供給する電圧の問題で CPUの交換のみでは安定動作しない機種も少なからず存在した。 |

||

| 名称 | Winchip2 | 製造メーカー | IDT |

|---|---|---|---|

|

発表年月日 | 1998/6/2 | |

| 形状 | 296pin CPGA | ||

| バス幅 | 64ビット (内部 32ビット) | ||

| トランジスタ数 | − | ||

| 製造技術 | 0.35ミクロン BiCMOS 4層 | ||

| 対応ソケット | Socket 5/ 7 | ||

| 動作クロック (MHz) |

200/ 225 /240 | ||

| システムクロック (MHz) |

60/ 66/ 75 | ||

| 一次キャッシュメモリ (命令用 / データ用) |

64KB (32KB/ 32KB) | ||

| 二次キャッシュメモリ | なし | ||

| 動作電圧 (コア部/ I/O部) |

3.52V/ 3.3V | ||

| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32)、MMX命令、3D Now!命令 | ||

| PC-98本体 での採用例 |

なし | ||

| PC-98オプション での採用例 |

なし | ||

| CPUアクセラレータ での採用例 |

ユニテック電子工業 AC98D-200A (200MHz)AC98D-200B (200MHz) AC98D-240C (240MHz) AC98D-240An (240MHz: PC-9821An対応) ACC6D-240C (PC/AT互換機用) PNY Technologies Quick Chip (PC/AT互換機用) |

||

| 備考 | MMXテクノロジ搭載、3D Now!テクノロジ搭載。 | ||

| 解説 | Winchip2はプロセッサの設計専門のセントールテクノロジー (Centaur Technology) が開発、Integrated Device Technology (IDT)が製造した Intel Pentium互換の x86系 32ビット CPU。低消費電力、低価格と Pentium同様の処理能力のバランスを保つコンセプトのもとに開発された Winchip C6の後継で、従来弱かった浮動小数点演算処理部分を全てパイプライン化することによりスループットを向上、さらに、MMX処理ユニットが 1基増設され、2命令同時実行可能となっている。加えて AMD社提唱のジオメトリ演算に威力を発揮する 3D Now!テクノロジが追加されている。 他に、新コア K6-2同様に、キャッシュメモリのライトアロケートの改良が行われ、ライトコンバイニング (WC) によって、ビデオメモリをチューンすることで、グラフィック描画速度の向上もできる。これらの改良により、全ての面で MMXテクノロジ Pentiumの処理能力を超える事が出来た。 内部逓倍設定は、従来の 2倍設定が 4倍設定に変更になり、2.5/3/3.5/4の 4種類が選択できる。ただし、従来同様に規定クロック以上で動作させる事は冷却を強化したとしても非常に難しい。当時動作クロック 300MHz以上の CPUが主流となる中で、出荷された製品が 240MHz版止まりで、出荷量も少ないという事が如実に表す。 この CPUは、Wincip C6同様に Pentiumとの高い互換性があり、Pentium 搭載機ではそのまま載せ替えることができる。ただし、Pentiumと違い、Winchip2は CPUの動作電圧が 3.52Vと 3.3Vより若干高いため、パソコンによっては電圧不足から動作中にフリーズなど、異常が現れることがある。 国内では、1万円を切る安価な CPUでありながら、整数演算、浮動小数点共に MMXテクノロジ Pentiumを越える能力と機能を持つとして、CPUのアップグレード手段として注目を集めた。一部のメーカーからも CPUアクセラレータとして採用されている。先述の通り 240MHz版は出荷量が少なく、秋葉原でも品薄状態が長く続き、争奪戦の様相を呈していた。今や幻のチップとなっている。 なお、CPU表面のシルク表記にはいくつか種類があり、初期の物はロゴが「WinChip」のままで「2」の表記がないが「W2-3DEE」とあれば間違いなく Winchip2である。 PC-98でも Winchip2はそのまま載せ替えることで動作することが多く、安価で MMXテクノロジだけでなく 3D Now!にも対応することから、旧機種 (特に PC-9821An) のユーザーには好評だった。 |

||

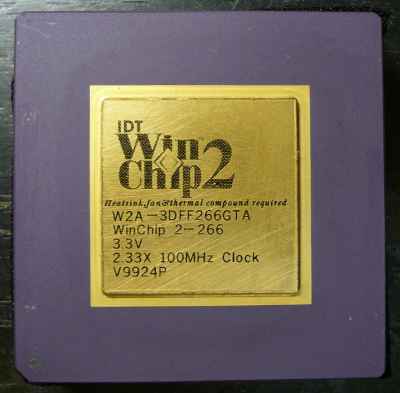

| 名称 | Winchip2 Rev.A | 製造メーカー | IDT |

|---|---|---|---|

|

発表年月日 | 1999 | |

| 形状 | 296pin CPGA | ||

| バス幅 | 64ビット (内部 32ビット) | ||

| トランジスタ数 | − | ||

| 製造技術 | 0.25microne process | ||

| 対応ソケット | Socket 5/ 7 | ||

| 動作クロック (MHz) |

200/ 233/ 233 (PR266)/ 250 (PR300) | ||

| システムクロック (MHz) |

60/ 66/ 75/ 100 (266/300のみ対応) | ||

| 一次キャッシュメモリ (命令用 / データ用) |

64KB (32KB/ 32KB) | ||

| 二次キャッシュメモリ | なし | ||

| 動作電圧 (コア部/ I/O部) |

3.52V (3.3V)/ 3.3V | ||

| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32)、MMX命令、3D Now!命令 | ||

| PC-98本体 での採用例 |

なし | ||

| PC-98オプション での採用例 |

なし | ||

| CPUアクセラレータ での採用例 |

PNY Technologies Quick Chip (PC/AT互換機用) |

||

| 備考 | MMXテクノロジ、3D Now!テクノロジ搭載。 | ||

| 解説 | Winchip2Aはプロセッサの設計専門のセントールテクノロジー (Centaur Technology) が開発、Integrated Device Technology (IDT)が製造した Intel Pentium互換の x86系 32ビット CPU。Winchip2の製造技術を、0.25ミクロンプロセスにシュリンクし、パッケージが従来のパッケージから放熱を良くするために、金メッキのヒートスプレッダを取り付けたパッケージに変更されたもの。コア電圧も、3.3Vに下がった。 さらに、外部クロック 100MHzに対応し、内部動作倍率設定ピンが 1本増え 2.33/2.5/2.66/3/3.33/3.5/4/4.5倍と 8通りの設定が可能となった。 基本的にコアの性能や機能に変更はなくコアクロックが上昇できない問題は引き続いており、苦肉の策として 266MHz版と 300MHz版を発表したが Pentium比の値として実際に 266MHz、300MHzで動作するわけでは無い。300MHz版はシステムクロック 100MHzに対応したもので、100 x 2.33MHzで動作する。 ちなみに、これ以降、この様な Pentium比の表記は、消費者に誤解を与えるとしてトラブルになる事が有ったことから業界内で自粛することになったが、後に AMDの Athron 64で復活する。 このリビジョン Aでは、実クロック 240MHz版の製品はない。Winchip2は CPUのアップグレード手段として注目されたものの製品供給の不安定が重なってパソコンメーカーへの普及は殆どなく、結果として Winchip2Aは短命に終わり、国内外ともに出荷された量は少なく幻のチップと化してしまった。 PC-98でも Winchip2Aはそのまま載せ替えることで動作することが多く、安価で MMXテクノロジだけでなく 3D Now!にも対応することから、旧機種のユーザーには好評だった。ただし、240MHzで安定して動作する製品が少ないので注意が必要である。 IDTのロードマップでは、Winchip2の高クロック低電圧 (コア電圧 2.8V) 版 Winchip2 Rev.B の出荷は遅々として進まなかった事も有り、後継として CPUに L2キャッシュを統合した Winchip3は開発が完了、さらにその後継の Socket 370対応 Winchip4の開発まで進んでいたのだが、1999年 9月に IDTは x86 CPU部門から撤退を表明し、この部門の全てを、台湾の VIAテクノロジーに売却することとなった。 VIAテクノロジーは、さらにナショナルセミコンダクタから Cyrixの開発陣を獲得、セントールテクノロジーの Winchip2B、Winchip3の出荷はキャンセルされたもののプラットフォームを Socket 370に変更した Winchip4の開発は継続され、CyrixIII (C3) という名称で出荷された。その後も組み込み用途向けに C7プロセッサとして演算処理能力を削っても低消費電力、低発熱と言うコンセプトは受け継がれている。 |

||

PC-98, PC-9801, PC-9821, PC-H98, PC-9800, FC-9801, FC-9821, FC-9800, SV-98, 98SERVER, VALUESTAR, CanBe, 98NOTE等は、NEC社の商標または登録商標です。

i486, Pentium/Pro/II/III, MMX, ODP, Celeronは、intel社の商標または登録商標です。

Windows, MS-DOSは Microsoft社の商標または登録商標です。

この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。