PC-98シリーズと CPU 第 4世代 CPU編

NEC製パソコン、PC-98シリーズに関係する CPUについて画像と共に適当に解説しています。

2016/ 12/ 12 更新

第 4世代 CPU

CPUアップグレードが一般化

- Intel i486DX

- Intel i486SX

- Intel i487SX

- Intel i486DX (J)

- Intel i486SX (J)

- Intel i486DX2

- Intel ODP486SX/ ODP486DX

- Intel DX2ODP/ SX2ODP

- Intel iDX4

- Intel i486SX2

- Intel DX4ODP

- Intel i860

- AMD Am486DX/DX2/DX4

- AMD Am486SX/SX2

- Cyrix Cx486S

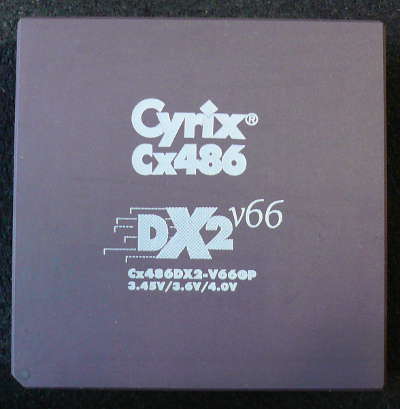

- Cyrix Cx486DX/DX2/DX4

- Texas Instruments TI486SXL/SXL2

- Texas Instruments TI486DX/DX2/DX4

- UMC U5SX

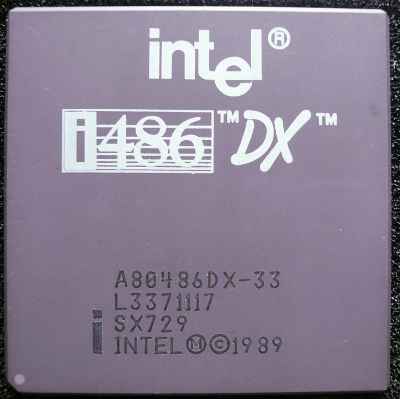

| 名称 | i486DX | 製造メーカー | Intel |

|---|---|---|---|

|

発表年月日 | 1989/4/10 | |

| 形状 | 168pin PGA、208pin QFP、208pin SQFP | ||

| バス幅 | 32ビット | ||

| トランジスタ数 | 1,200,000 | ||

| 製造技術 | 1micron process 0.8 micron process (50MHz版) |

||

| 対応ソケット | Socket 1/ 2/ 3 | ||

| 動作クロック (MHz) |

25/ 33/ 50 | ||

| システムクロック (MHz) |

25/ 33/ 50 | ||

| 一次キャッシュメモリ | 8KB | ||

| 二次キャッシュメモリ | なし | ||

| 動作電圧 | 5V | ||

| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32) | ||

| PC-98本体 での採用例 |

PC-9821As PC-H98model100/U100 SV-H98model30 FC-H98model100 |

||

| PC-98オプション での採用例 |

なし | ||

| CPUアクセラレータ での採用例 |

ABM 486GT-33 (33MHz: PC-9801DA/RA, PC-98RL対応)Buffalo/ MELCO HDX-16W (32MHz: PC-9801FA対応)HNR-C (20MHz: PC-9801NS/R, NX/C対応) アルファデータ M486DXN (33MHz: PC-9801DX/EX/RX/UX/VX対応)エム・エス・アイ M-486DX (33MHz: PC-9801VX/RX/DX/RA/DA/CS対応)京都マイクロコンピュータ Turbo-486DX33 (32MHz: PC-9801RA2/RA5対応)Turbo-486DX50 (40MHz: PC-9801DA/RA対応) Turbo-486EX model20 Turbo-486EX model33 (32MHz: PC-9801RA2/RA5対応) Turbo-486EX model50 (40MHz: PC-9801DA/RA, PC-98RL対応) Turbo-486FA (32MHz: PC-9801FA, PC-H98model80対応) オーテック 韋駄天 486DX-33MHz (33MHz: PC-H98model60/70, PC-9801DA/RA, PC-98RL対応)Kingston (国内販売は アップグレードテクノロジー (UGT)) 486 Now (25MHz, 33MHz) |

||

| 備考 | L1キャッシュメモリ、コプロセッサ (FPU) 、パワーマネジメント機能 (一部ロット) 内蔵 | ||

| 解説 | i486DXは Intelが開発した第四世代 x86系 32ビット CPU。開発時のコードは P4。従来の i386DXコアに外付けだったキャッシュメモリと浮動小数点演算を専門に担当するコプロセッサ機能を内蔵し、従来の命令セットの最適化も行い 486命令を追加して処理の高速化を図った。これにより同クロックの i386DXと比較すると処理速度が 2倍程度向上した。この CPUはモトローラの RISCプロセッサ 68040と比較される事が多い。 キャッシュメモリとは、簡単にいえば CPUの高速なコアと遅い外部メモリの間に入り CPUで直ぐに必要になりそうなデータをコアの傍に残し、外部メモリにアクセスせずに済ませる事で速度差を埋めるというもので、特に同じ命令を繰り返す場合に効果を発揮する。これ以降の CPUではキャッシュメモリを搭載するようになった。キャッシュメモリの制御はマザーボードの BIOSで行う必要があり、何らかの影響でキャッシュメモリを制御できなくなった場合は、386と変わらない動作速度に低下してしまう。後に CPU内部のキャッシュメモリと外部メモリの間にもう一段キャッシュメモリを置くようになると区別の為に、 CPU内蔵キャッシュメモリを一次 (Level1, L1) キャッシュメモリ、マザーボードに搭載される外部キャッシュメモリを二次 (Level2, L2) キャッシュメモリと呼ぶようになった。 i486DXではコプロセッサをコアに内蔵することにより、CPUの動作クロックと同期して動作するため、従来よりも浮動小数点演算処理が高速化されている。また、短期間ではあるが、最高 50MHzもの高いシステムクロックに対応する製品まで登場した。 CPU表面の刻印で「&E」は SLエンハンスド CPUという意味でパワーマネジメント機能に対応している事を表す。その後に「5V」と有る物は 5V動作、「3V」と有る物は 3.3V動作である事を表す。 1992年に i486DXの派生商品として RapidCADがある。これは i486DXからキャッシュメモリとコプロセッサを分離しピン配置を i386DX (RapidCAD-1)と i387DX (RapidCAD-2)に合わせた物で両者をセットにして利用する。動作クロックは 33MHz。 第四世代 CPUでは、386系 CPUでの混乱から互換 CPUメーカーの対応が分かれ、IBM (と NEC) は Intelと正式に提携し、AMDと Cyrix (製造は Texas Instrumentsと SGSトムソン)、Harris Semiconductor、UMC (台湾 United Microelectronics Corporation、GREEN CPUブランド U5SX 486)などは独自に i486互換 CPUを設計することになった。なお、これらのメーカーのうち UMCの CPUは、Intelの特許に違反しており米国内での販売と輸入が禁止されていた。CPUパッケージ表面にその旨の記述がある。 ちなみに、i486DX発表当時は高価な CPUであったためと NECのハイレゾモード搭載のハイエンドモデル PC-H98推進戦略も有ってノーマルモード専用の PC-98での採用は大幅に遅れた。後にこの失策が PC-9800シリーズ全体の存続に影響を及ぼすことになる。また、この i486から CPUをユーザ自身がそのまま載せ替えてアップグレードするという方法が一般的になり、CPUソケットに「Socket ○」という名称が付けられるようになった。 CPUアクセラレータとしては、比較的早期に ABMや エム・エス・アイ (MSI、Micro-Star Int'lは別会社) 等から Cバス (汎用拡張バス) スロットに搭載する製品が発売されている。ただし、16ビット Cバススロットを介するためデータ転送が遅く、キャッシュメモリと搭載するといった工夫をされていたが、処理速度の向上という意味では限界があった。後に CPUソケットに直接取り付けるタイプの物が登場して、こちらは Cバスを介さずに直接アクセスできるため高速にデータ転送ができる。以降この方法が一般的になった。 一般に CPUに内蔵されたコプロセッサは、特に BIOS等で設定しなくても利用できるが、PC-98に於いては古い DOSソフトにはコプロセッサを切らないと正常動作しない物がある。その場合は、DOSの「MEMSW.EXE」等でメモリスイッチのコプロセッサ 2を「無」に設定する。 |

||

| 名称 | i486SX | 製造メーカー | Intel |

|---|---|---|---|

|

発表年月日 | 1991/4/22 | |

| 形状 | 168pin PGA、208pin QFP、208pin SQFP | ||

| バス幅 | 32ビット | ||

| トランジスタ数 | 1,185,000 | ||

| 製造技術 | 1micron process 0.8 micron process |

||

| 対応ソケット | Socket 1/ 2/ 3 | ||

| 動作クロック (MHz) |

16/ 20/ 25/ 33 | ||

| システムクロック (MHz) |

16/ 20/ 25/ 33 | ||

| 一次キャッシュメモリ | 8KB | ||

| 二次キャッシュメモリ | なし | ||

| 動作電圧 | 5V 3.3V (パワーマネジメント対応版) |

||

| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32) | ||

| PC-98本体 での採用例 |

PC-9801BS2/BX/BX2/BX3/FA PC-9801NA, NA/C, NL/A, NS/A PC-9821Ae/As2/Be/Bs/Cb/Ce/Ce2/Cs2/Cx/Ts/Xe PC-9821Ld/Nd/Ne/Ne2 PC-H98 model80/U80/90/U90 PC-H98S model8/U8 PC-H98T FC-9801B/ K OP-98X/10H OP-98X/10W OP-98X/10LT SC-9821A model01/02/03/04/11/12/13/14 文豪DP-50/50D |

||

| PC-98オプション での採用例 |

なし | ||

| CPUアクセラレータ での採用例 |

京都マイクロコンピュータ Turbo-486SX (20MHz: PC-9801DA/RA対応)EPSON PCCPUB11 (25MHz: PC-386GE/GS対応 CPUボード) PCCPUB11A (25MHz: PC-386GE/GS対応 CPUボード) SPCCPUB12 (25MHz: PC-386NAR対応 CPUボード) |

||

| 備考 | L1キャッシュメモリ内蔵。 | ||

| 解説 | i486SXは Intelが i486普及のテコ入れのため非常に高価だった i486DXからコプロセッサ機能 (浮動小数点演算ユニット (FPU)) を除いた廉価版の x86系 32ビット CPUで i486DXとそれ以外の違いはない。開発時のコードは P23。結果的にこの CPUは i386から i486への移行へ大きな役割を果たした。 i486SXを搭載する パソコンでは、PGAパッケージよりも CPUを交換できない QFPパッケージの製品を搭載していることが多く、これらの機種では当初はコプロセッサ用ソケットが用意されていただけであったが、後に、CPUのアップグレード用に青い Over Drive Processor (ODP) ソケットが用意されるようになった。この 486以降、CPUの交換によるアップグレードという方式が Core2プロセッサに至るまで一般化する事となった。 CPU表面の刻印で「&E」は SLエンハンスド CPUという意味でパワーマネジメント機能に対応している事を表す。その後に「5V」と有る物は 5V動作、「3V」と有る物は 3.3V動作である事を表す。 さて、1992年 1月に PC-98のノーマルモード専用機で、第四世代 CPUとしては i486SX 16MHzが初めて PC-9801FAで採用された。この PC-9801FAは、ファイルスロットのみならず、筐体が非常に凝った作りになっていてフロントマスクを外すだけでコプロセッサやメモリ、ハードディスクを交換することができた。これは、その後、PC-H98 model105や 98MATE (A MATE) へと受け継がれた。 しかし、当時はすでに NEC製 PC-9800シリーズ以外の普及機では、i486DX 25MHzが標準となりつつあったので、多くのユーザが PC/AT互換機や EPSON製 PC-98互換機に流れ、その後の PC-98の運命を決定づけた。(T_T) また、Intelは i486DXの FPUが不良で弾かれ無効としたものを i486SXとして出荷していたことがあった (別に品質に問題はないが) など、PC-98ユーザにとっては、いろいろと暗い過去を持つ CPUでもある。 ちなみに、SC-9821シリーズは、ストアコンピュータと言い、店舗向けに POS端末用途などに販売された物で、SC-9821Aシリーズはフロントマスクのデザインはまるで異なるが、中身は PC-9821Ap2/As2と同じである。 |

||

| 名称 | i487SX | 製造メーカー | Intel |

|---|---|---|---|

|

発表年月日 | 1991 | |

| 形状 | 169pin PGA | ||

| バス幅 | 32ビット | ||

| トランジスタ数 | 1,200,000 | ||

| 製造技術 | 1micron process | ||

| 対応ソケット | 169pin コプロセッサソケット | ||

| 動作クロック (MHz) |

16/ 20/ 25/ 33 | ||

| システムクロック (MHz) |

16/ 20/ 25/ 33 | ||

| 一次キャッシュメモリ | 8KB | ||

| 二次キャッシュメモリ | なし | ||

| 動作電圧 | 5V | ||

| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32) | ||

| PC-98本体 での採用例 |

なし | ||

| PC-98オプション での採用例 |

PC-H98-E04 (25MHz: PC-9801FA/BX, PC-H98 model80/U80/90/U90, PC-H98Smodel8/U8対応) PC-9801NA-01 (20MHz: PC-9801NA、NA/C専用コプロセッサボード) |

||

| CPUアクセラレータ での採用例 |

I-O DATA PK-NA487 (20MHz: PC-9801NA, NA/C対応)Buffalo/ MELCO HNA-C (20MHz: PC-9801NA, NA/C対応) |

||

| 備考 | L1キャッシュメモリ、コプロセッサ内蔵。 | ||

| 解説 | i487SXは Intelの x86系 32ビット CPU i486SX用のコプロセッサ。従来の CPUと協調して動作する i386用のコプロセッサとは構造が違い、i487SXは i486SXコアに浮動小数点演算ユニットを追加したもので、これをコプロセッサソケットに取り付けると元々取り付けられている i486SXが停止して i487SXが代わりに CPUとして動作する。 i487SXは i486DXと機能、性能的にはまったく同じものであるが、i486DXとの唯一の違いは、元から載っている CPUを停止させる為のピンが最内周に一本多い点が異なる。Intelの x86系 CPU用コプロセッサとしては、本製品が最後となり、これ以降の CPUアップグレードの手段としては「オーバードライブプロセッサ (ODP)」に移行した。 この様に実際のところ i487SX用コプロセッサソケットには、Over Drive Prossesor以外にも 486系の CPU (動作電圧が 5Vのものに限る) がそのまま載せられる。この場合は、マザーボードに細工をして元の CPUを外すか眠らせる必要がある。CPUアクセラレータでは、製品によって設定を切り替えることでコプロセッサソケットや ODPソケット、CPUソケットのいずれにも対応出来るようになっている物が多い。 PC-9800シリーズでは多くの機種で、コプロセッサソケット付近にジャンパやジャンパ用の空きランドが有りそこをショートさせることで停止させる事が出来る。なお、コプロセッサソケットの近くにあるからといって、間違った違う所をショートしてしまうとマザーボードや CPUが壊れる可能性があるので注意。(^ ^)b ノートブックモデルの 98NOTEでは、コプロセッサボードという QFPパッケージの i487SX (i486DXの場合も有り) が載ったボード形式になっており、専用ソケットに取り付ける。これ以降、デスクトップではもちろんノートPCでも CPUのアップグレードがユーザの手で簡単に行えるようになった。 ちなみに、PC-9801NAのコプロセッサボードは PGAタイプの i487SXが搭載されているが、この機種には CPUチェック (Modelや Steppingをチェックしている) が有り i487SX以外の CPUを搭載すると赤文字のエラーを表示して停止してしまう。 |

||

| 名称 | i486DX (J) | 製造メーカー | Intel |

|---|---|---|---|

|

発表年月日 | 1992 | |

| 形状 | 132pin QFP | ||

| バス幅 | 16ビット (内部 32ビット) | ||

| トランジスタ数 | − | ||

| 製造技術 | − | ||

| 対応ソケット | − | ||

| 動作クロック (MHz) |

16/ 20 | ||

| システムクロック (MHz) |

16/ 20 | ||

| 一次キャッシュメモリ | 8KB | ||

| 二次キャッシュメモリ | なし | ||

| 動作電圧 | 3.3V | ||

| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32) | ||

| PC-98本体 での採用例 |

なし | ||

| PC-98オプション での採用例 |

PC-9801NS/R-01 (16MHz: PC-9801NS/R専用コプロセッサボード) PC-9801NX/C-01 (20MHz: PC-9801NX/C専用コプロセッサボード) |

||

| CPUアクセラレータ での採用例 |

なし | ||

| 備考 | L1キャッシュメモリ、バス変換回路、省電力機能内蔵。コプロセッサ内蔵。 | ||

| 解説 | i486DX (J)は、Intelと NECで共同開発し同社製ノートブックパソコン 98NOTEシリーズ用に生産された x86系 32ビット CPU。1992年 11月に登場した i486SL (i486DXベース、データバス幅は内外ともに 32ビット)とはまた異なる。i486DX/ SXとは大きく 2つの違いが有る。 第一に、i386SX同様にバス変換回路を搭載し、外部 (データ) バスは、16ビットながら内部では 32ビットで高速にデータを処理するという構造をしている。これは、i386SX用の設計や部品を流用でき製品のコストが抑えられるというメリットを持つ。 第二に、動作電圧 3.3Vという低電圧駆動を実現した点。これにより、従来の i486SX搭載ノートパソコンよりもバッテリー駆動時間を 2倍以上と飛躍的に延ばすことができた。 上記の機能に加え整数演算のパフォーマンスは、同クロックの i486SXと殆ど変わらないという当時としては画期的な CPUである。 i486DX (J) 自体を搭載したパソコンは製品のラインナップに無いが、PC-9801NS/R、PC-9801NX/C用コプロセッサボードに採用されている。 |

||

| 名称 | i486SX (J) | 製造メーカー | Intel |

|---|---|---|---|

|

発表年月日 | 1992 | |

| 形状 | 132pin QFP | ||

| バス幅 | 16ビット (内部 32ビット) | ||

| トランジスタ数 | − | ||

| 製造技術 | − | ||

| 対応ソケット | − | ||

| 動作クロック (MHz) |

16/ 20 | ||

| システムクロック (MHz) |

16/ 20 | ||

| 一次キャッシュメモリ | 8KB | ||

| 二次キャッシュメモリ | なし | ||

| 動作電圧 | 3.3V | ||

| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32) | ||

| PC-98本体 での採用例 |

PC-9801NL/R, PC-9801NS/R, PC-9801NX/C PC-9801P |

||

| PC-98オプション での採用例 |

なし | ||

| CPUアクセラレータ での採用例 |

なし | ||

| 備考 | L1キャッシュメモリ、バス変換回路、省電力機能内蔵。 | ||

| 解説 | i486SX (J)は Intelと NECで共同開発し同社製ノートブックパソコン 98NOTEシリーズ用に生産された x86系 32ビット CPUで、i486DX (J) から浮動小数点演算機能を省いた物。1992年 11月に登場した i486SL (i486DXベース、データバス幅は内外ともに 32ビット)とはまた異なる。i486DX/ SXとは、大きく 2つの違いが有る。 第一に、i386SX同様にバス変換回路を搭載し、外部 (データ) バスは、16ビットながら内部では 32ビットで高速にデータを処理するという構造で、従来の i386SX用の設計や部品を流用でき製品のコストが抑えられるというメリットを持つ。 第二に、動作電圧 3.3Vという低電圧駆動を実現した点。これにより、従来の i486SX搭載ノートよりもバッテリー駆動時間を 2倍以上と飛躍的に延ばすことができた。例を挙げると 5Vの i486SXを搭載した PC-9801NAの FDDモデルでは、セカンドバッテリも併用して最大 2.4時間、一方の PC-9801NS/R FDDモデルでは、同条件で最大 5.4時間となっている (製品カタログより)。 上記の機能に加え整数演算のパフォーマンスは、同クロックの i486SXと殆ど変わらないという当時としては画期的な CPUである。似たようなものとしては、組み込み機器向けに i486GXがあり、こちらは 33MHz版まで存在する。 ちなみに、PC-9801Pは 1993年 7月に登場した 98PENという愛称のタブレット PCで、98NOTEから液晶モニタだけを取り外したような形をしている。液晶パネルにタッチセンサが有って付属のペンで画面に直接入力ができるという特徴を持つ。今でこそ人気のあるタブレット型であるが、発売当時は、業務用途で採用されたものの一般向けには新しいコンセプトが受け入れられず普及しなかった。 |

||

| 名称 | i486DX2 | 製造メーカー | Intel、IBM |

|---|---|---|---|

|

発表年月日 | 1992/3/3 | |

| 形状 | 168pin PGA, 208pin QFP, 208pin SQFP | ||

| バス幅 | 32ビット | ||

| トランジスタ数 | 1,200,000 | ||

| 製造技術 | 0.8micron process | ||

| 対応ソケット | Socket 1/ 2/ 3 | ||

| 動作クロック (MHz) |

50/ 66 | ||

| システムクロック (MHz) |

25/ 33 | ||

| 一次キャッシュメモリ | 8KB | ||

| 二次キャッシュメモリ | なし | ||

| 動作電圧 | 5V 3.3V (パワーマネジメント対応版) |

||

| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32) | ||

| PC-98本体 での採用例 |

i486DX2搭載 PC-9801BA/BA2/BX4PC-9821Ap/Ap2/As/Bp/Es/Xs PC-9821Lt/Lt2/Nd2/Ne3/Nm/Ns PC-H98model105/U105 SV-H98model40/60 FC-9821Ke/Ks OP-98X20W OP-98X10N SC-9821Amodel05/06/15/16 文豪DP-60/60D/70F ライトバックエンハンスド iDX2搭載 PC-9801BA3PC-9821As3 |

||

| PC-98オプション での採用例 |

PC-9821N-E01 (50MHz: PC-9821Es/ Nd/ Ne2対応 CPUアップグレードボード) PC-9821NE-E01 (50MHz: PC-9801NS/A、PC-9821Ne対応 CPUアップグレードボード) |

||

| CPUアクセラレータ での採用例 |

I-O DATA PK-Nd50 (50MHz: PC-9821Nd/Ne2対応)PK-NXC40 (40MHz: PC-9801NX/C, NS/R対応) ※ 型番末尾に「-L」が付く物は価格改定品 Buffalo/ MELCO HAS-33W (66MHz: PC-9801BS2, PC-9821As/As2/Bs/Xe, PC-480MU/MR2/FR/SR対応)HAS-33WG (66MHz: PC-9801BS2/BX3, PC-9821As/As2/Bs/Xe, PC-480MU/MR2/FR/SR対応) HBX-20T (60MHz: PC-9801BX対応) HBX-25W (50MHz: PC-9801BX/BX2, PC-9821Ae, PC-486SE/P対応) HDX-16Q (64MHz: PC-9801FA, PC-H98model80, PC-486GF対応) HFA-16Q (64MHz: PC-9801FA, PC-H98model80, PC-486GF対応) HFA-16QG (64MHz: PC-9801FA, PC-H98model80, PC-486GF対応) HFA-16TS (64MHz: PC-9801FA, PC-H98model80, PC-486GF対応) HFA-16W (32MHz: PC-9801FA, PC-H98model80, PC-486GF対応) HND-25W (50MHz: PC-9821Nd/Ne2対応) HNE-25W (50MHz: PC-9821Ne対応) HNR-16W (40MHz: PC-9801NS/R, NX/C対応) HNS-25W (50MHz: PC-9801NS/A対応) HSP-D2 (50MHz: PC-486GR対応) ABM 486GT-66 (66MHz)アセットコア VIPER Power MULTi Ce2 (50MHz: PC-9821Ce2対応)VIPER Power MULTi Cs2 (66MHz: PC-9821Cs2対応) VIPER Power MULTi Cx2 (66MHz: PC-9821Cx対応) 京都マイクロコンピュータ Turbo-486EX model66 (60MHz: PC-9801DA/RA対応)Turbo-486FA50 (48MHz: PC-9801FA, PC-H98model80対応) Turbo-486FA66 (64MHz: PC-9801FA, PC-H98model80対応) アルファデータ M486DXN2 (66MHz: PC-9801DX/EX/RX/UX/VX対応)オーテック 韋駄天 486DX2-50MHz (50MHz: PC-H98model60/70, PC-9801DA/RA, PC-98RL対応)韋駄天 486DX2-66MHz (66MHz: PC-H98model60/70, PC-9801DA/RA, PC-98RL対応) コンピュータテクニカ ODP-DX2 (40MHz: PC-9801NS/R, NX/C対応)エム・エス・アイ Super Drive (48MHz: PC-9801FA, PC-H98model80, PC-AT互換機対応)※ スライドスイッチで PC-98と PC/AT互換機の切り替えが可能 |

||

| 備考 | L1キャッシュメモリ、クロックダブラー、コプロセッサ内蔵、ライトバック機能 (後期ロット)。 | ||

| 解説 | i486DX2は CPUの高速化の手法として CPUコアにクロックダブラーというシステムクロックの 2倍速で動作をさせる仕組みを i486DXコアに内蔵して登場した Intelの x86系 32ビット CPU。クロックダブラー追加以外の変更はない。開発時のコードは P24。内蔵キャッシュや浮動小数点演算ユニットはコアクロックと等速なのでコアクロックが高速になると両者も合わせて高速化される。コアクロックが 2倍速で動作する事から DXの後に「2」が追加された。 この背景には、当時 CPUの動作クロックを上げるためには、単純にシステムクロックを上げる以外に方法がなく、50MHz以上で動作するマザーボードを作ろうとするとメモリ等で安定動作させる技術が難しいうえに、部品調達にコストが掛かる為の対策という意味があった。i486DX2以降 CPU処理速度の高速化の手法としてこの方法が一般的になった。 この CPUは、動作が非常に安定していてマザーボードを変えずに性能差を付けてラインナップを拡充できる事も有って、多くのメーカーのパソコンや CPUアクセラレータに採用されただけでなく、i486DX/ SX搭載モデルユーザの置き換えにも注目されベストセラーと言えるほど普及し、バリエーションも多く外観が通常のセラミックパッケージの他に、青いヒートシンクが付けられた製品も有る。 また、Intel単独では需要に追い付けず一部で当時 CPUの設計で提携していた IBMに製造を委託した物も有った。なお、IBM製 CPUの表記で「IBM 486DX2」の他に「INTEL」の表記があるものが i486DX2と同一コアの物。「INTEL」表記の無いものについては Cyrix製 Cx486DX2と同一のコアになるので注意のこと。 1994年 10月に互換 CPUメーカーの攻勢も有って、新たに内蔵キャッシュメモリの制御方法にライトバック方式が追加され更なる処理能力の向上が図られた。見分け方は、S-Specの行の先頭に「&EW」と刻印がある物が該当する。ライトバック方式はキャッシュメモリの内容のみ書き換え比較的速度の遅いメインメモリへのアクセス回数を抑えることでデータ処理を高速化させる方式。ただし、マザーボードや BIOSがこの機能に対応している必要がある。対応していない場合は従来のライトスルー動作となり普通の i486DX2と同じになってしまう。これは、i486DX2とは別にライトバックエンハンスド (WBE) iDX2と呼ばれる。iDX2のライトバック動作の効果は、ライトスルー動作と比べて整数演算では 25%、浮動小数点演算では 10%程度高速になる。 CPU表面の刻印で「&E」は SLエンハンスド CPUという意味でパワーマネジメント機能に対応している事を表す。その後に「5V」と有る物は 5V動作、「3V」と有る物は 3.3V動作である事を表す。 i486DX2は長期供給が一般的な組み込み用途向けにも出荷していたが、コストの安い互換 CPUメーカーとの競争に耐えかねて、後継の Pentiumプロセッサを推進する方針に転換した。パソコンメーカーが 486機を発売している中、iDX4を最後に 486系 CPUの供給を早い段階で打ち切った。以降、パソコンメーカーは、486機の CPUを AMD製品に置き換えざるを得なくなってしまう。 この CPUは、i486SXや i486DXの Socket1/ 2/ 3、i487SX用コプロセッサソケット、オーバードライブプロセッサ (ODP) 用ソケット搭載機では、そのまま載せ替えるだけ (i487SX、ODP用ソケットでは、元の CPUを止める必要がある) で高速化できるが、50MHz以上で動作させる場合にはヒートシンクが必要になる。 PC-9801FA等の古い機種では、クロックダブラーの影響でウェイトが足らずに内蔵サウンド機能やフロッピーディスクドライブ等といった DMAチャネルを使ったデータ転送で不具合を起こす場合がある。 |

||

| 名称 | ODP486DX/ ODP486SX | 製造メーカー | Intel |

|---|---|---|---|

|

発表年月日 | 1992 | |

| 形状 | 169pin PGA + ヒートシンク (通常版) 168pin PGA + ヒートシンク (R版) |

||

| バス幅 | 32ビット | ||

| トランジスタ数 | 1,200,000 | ||

| 製造技術 | 0.8micron process | ||

| 対応ソケット | i487 Socket、ODP Socket (通常版) Socket 1/ 2/ 3 (R版) |

||

| 動作クロック (MHz) |

40/ 50/ 66 | ||

| システムクロック (MHz) |

20/ 25/ 33 | ||

| 一次キャッシュメモリ | 8KB | ||

| 二次キャッシュメモリ | なし | ||

| 動作電圧 | 5V | ||

| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32) | ||

| PC-98本体 での採用例 |

なし | ||

| PC-98オプション での採用例 |

PC-9801BX-01 (40MHz: PC-9801BX対応) | ||

| CPUアクセラレータ での採用例 |

CPUアクセラレータとしての採用はなし。 以下に PC-98に対応するインテル純正 ODPの種類と動作クロック、対応機種を示す。 インテル ODP486SX20 (40MHz: PC-9801FA/BX、PC-H98model80/U80対応。ただし BX以外は 32MHz動作)ODP486SX25 (50MHz: PC-9801BX2、PC-9821Ae/Be/Ce、PC-H98model90/U90、PC-486GF/GR/P/GR+/SE対応) ODP486SX33 (66MHz: PC-9801BS2、PC-9821As2/Bs/Ts、PC-486SR対応) ODP486DX33 (66MHz: PC-9821As対応) |

||

| 備考 | L1キャッシュメモリ、クロックダブラー、コプロセッサ内蔵。 | ||

| 解説 |

ODP486DX、ODP486SXは i486DX、i486SXを搭載したパソコン向けに CPUのアップグレードの手段としてインテルが提供した CPUで、「オーバードライブプロセッサ: Overdrive Processor (ODP)」と呼ばれる。ODPの名前はインテルの登録商標なので、他の CPUアクセラレータを ODPとは呼ばない。開発時のコードは P4T。 ODP486SX/ ODP486DXを取りつけると何れの場合でも i486DX2相当にアップグレードされる。外観としては 40MHz動作のものはヒートシンクが付かないが 50MHz以上の物は黒いヒートシンクが付く。 Cyrix Cx486SLC登場以降、CPUの交換による演算処理の高速化という手法は、ある程度の技術を持ったユーザに限定されて広まっていたが、サードパーティーから CPUアクセラレータが販売されるようになると比較的簡単に交換できる事から一般のユーザにも広がり大きな需要が生まれた。 インテルとしてもこのような需要に応えるべく ODPを発売する事となった。発売当初は、一般のユーザに配慮し ODPと言う名前の後に交換元の CPUの名前を付けていた。つまり「ODP486SX-33」と言う場合は i486SX 33MHzの CPUを搭載したパソコンに対応するということを示す。 ODP486DX/ SXには、通常の ODPと ODPに「R」が付く二種類がある。この二つの違いはピンの数で ODPの方は CPUよりもピンが一本多く 169pinになっている。 この追加されているピンの役割は、i487コプロセッサソケットや「Over Drive Ready」と書かれた ODP用の青いソケットが用意されている機種で、元々マザーボードに搭載されている CPUを停止させる役割を持っている。 ODP (R) の「R」は「Replace (置き換え)」の略で、通常の CPUソケットに搭載されている CPUと交換する場合はこちらを使用する。 注意点としては、CPUソケットに使用する場合は「R」が付く物と付かない物どちらでも動作するが、i487SX用コプロソケットや ODPソケット (OverDrive Readyソケット) に取り付ける場合は「R」が付く物を取りつけても動作しない点である。 PC-9800シリーズに於いては、ODP486DX/ SXに正式に対応している機種では全て「R」の付かない通常の ODPを使用する。 |

||

| 名称 | DX2ODP/ SX2ODP | 製造メーカー | Intel |

|---|---|---|---|

|

発表年月日 | − | |

| 形状 | 169pin PGA + ヒートシンク (通常版) 168pin PGA + ヒートシンク (R版) |

||

| バス幅 | 32ビット | ||

| トランジスタ数 | 1,200,000 (DX2ODP) 900,000 (SX2ODP) |

||

| 製造技術 | 0.8micron process | ||

| 対応ソケット | i487 Socket、ODP Socket (通常版) Socket 1/ 2/ 3 (R版) |

||

| 動作クロック (MHz) |

40/ 50/ 66 | ||

| システムクロック (MHz) |

20/ 25/ 33 | ||

| 一次キャッシュメモリ | 8KB | ||

| 二次キャッシュメモリ | なし | ||

| 動作電圧 | 5V | ||

| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32) | ||

| PC-98本体 での採用例 |

なし | ||

| PC-98オプション での採用例 |

DX2ODP50 (25MHzモデル用) PC-9821A-E03PC-9821A-E03L DX2ODP66 (33MHzモデル用) PC-9821A-E04PC-9821A-E04L PC-9821CX-E01 (66MHz: PC-9821Cx専用) |

||

| CPUアクセラレータ での採用例 |

なし | ||

| 備考 | L1キャッシュメモリ、クロックダブラー、コプロセッサ内蔵 (DX2ODPのみ)。 | ||

| 解説 |

DX2ODP、SX2ODPは、Intel製 x86系 32ビット CPUの i486DX/ SX搭載機のアップグレード用に Intelが発売したオーバードライブプロセッサ (ODP) である。開発時のコードは P23T。 以前は、ODP486DX/ ODP486SXのように ODPと言う名前の後に交換元の CPUの名前を付けていたが、製品ラインナップを整理するため DX2ODPと言う名前に統一され、新たにコプロセッサを除いた廉価な SX2ODPも発売された。 DX2ODPは、黒いヒートシンクが載っていて、元の CPUを止めるためのピンが 1本多い以外、i486DX2と機能、性能的に違いはなく、SX2ODPは、DX2ODPからコプロセッサを除いた廉価版で、それ以外に DX2ODPと機能、性能的に違いはない。 DX2ODP、SX2ODPにも ODPと ODP(R)で「R」が付く物と付かない物が有る。違いや注意事項についての詳細は ODP486DX/ ODP486SXの項を参照のこと。 ODPとは、CPUの交換による、PCのパワーアップを、Intelが公式にサポートしたもので、i487SX用コプロソケット、ODP専用ソケット、または、元の CPUと交換することで、簡単にアップグレードできる製品である。 なお、ODP、「Over Drive Processor」は、Intel社の登録商標なので CPUアクセラレータと混同してはならない。 |

||

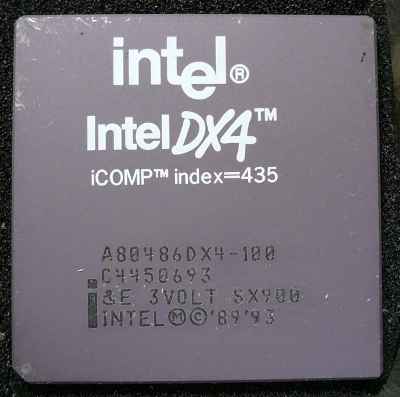

| 名称 | iDX4 | 製造メーカー | Intel |

|---|---|---|---|

|

発表年月日 | 1994/3/7 | |

| 形状 | 168pin PGA、208pin QFP、208pin SQFP | ||

| バス幅 | 32ビット | ||

| トランジスタ数 | 1,600,000 | ||

| 製造技術 | 0.6micron process | ||

| 対応ソケット | Socket 6 | ||

| 動作クロック (MHz) |

75/ 100 | ||

| システムクロック (MHz) |

25/ 33 | ||

| 一次キャッシュメモリ | 16KB | ||

| 二次キャッシュメモリ | なし | ||

| 動作電圧 | 3V | ||

| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32) | ||

| PC-98本体 での採用例 |

PC-9821Ap3/Xp PC-9821Np/Nx |

||

| PC-98オプション での採用例 |

PC-9821ES-E01 (75MHz: PC-9821Es専用 CPUアップグレードボード) | ||

| CPUアクセラレータ での採用例 |

I-O DATA PK-Cx100 (100MHz: PC-9821Cx対応)PK-Nd75 (75MHz: PC-9821Nd/Ne2対応) PK-Ne75 (75MHz: PC-9821Ne対応) PK-Ne100 (100MHz: PC-9821Ne対応) PK-NSA100 (100MHz: PC-9801NS/A対応) PK-NSR75 (48MHz: PC-9801NS/R対応) PK-NXC75 (60MHz: PC-9801NX/C対応) ※ 型番末尾に「-L」が付く物は価格改定品 Buffalo/ MELCO EUB-F (90MHz: PC-9801BA/BA対応)EUD-F (90MHz: PC-9801DA/RA21/RA51対応) EUF-H (96MHz: PC-9801FA対応) HAS-33T (100MHz: PC-9821As/Ap/Ap2対応) HAS-33TG (100MHz: PC-9821As/As2/Ap/Ap2/Bp/Bs/Xe/Xs, PC-9801BS2/BA2/BA3/BX3, PC-486FR/HX対応) HAS-33TS (100MHz: PC-9821As/As2/Ap/Ap2/Bp/Bs/Xe/Xs, PC-9801BS2/BA2/BA3/BX3, PC-486FR/HX対応) HBX-20T (60MHz: PC-9801BX対応) HBX-20TY (60MHz: PC-9801BX対応) HBX-20TJ (60MHz: PC-9801BX対応) HBX-20FG (90MHz: PC-9801BX対応) HBX-25T (100MHz: PC-9801Cx対応) HBX-25TS (75MHz: PC-9801BX2/BX対応) HCX-33T (100MHz: PC-9801Cx対応) HCX-33TS (100MHz: PC-9801Cx対応) HCX-33TR (100MHz: PC-9801Cx対応) HFA-16H (96MHz: PC-9801FA, PC-H98model80, PC486GF対応) HFA-16HG (96MHz: PC-9801FA, PC-H98model80, PC486GF対応) HFA-16HS (96MHz: PC-9801FA, PC-H98model80, PC486GF対応) HNE-25TJ (75MHz: PC-9821Ne対応) HND-25TJ (75MHz: PC-9821Nd/Ne2対応) HNR-16TJ (60MHz: PC-9801NS/R, NX/C対応) HNR-16TS (60MHz: PC-9801NS/R, NX/C対応) HNS-25T (75MHz: PC-9801NS/A対応) HNS-33T (100MHz: PC-9801NS/A対応) HNE-33T (100MHz: PC-9821Ne対応) HAV-25T (75MHz: PC-486NAV/NAU対応) HAV-33T (100MHz: PC-486NAV/NAU対応) アセットコア VIPER MAX Drive 4XG (100MHz: PC-486GR/GR+/GRSuper対応)VIPER MAX Drive 4XS (100MHz: PC-486SE/FE対応) VIPER Power MULTi Ce4 (75MHz: PC-9821Ce2対応) VIPER Power MULTi Cx4 (100MHz: PC-9821Cx対応) VIPER Power MULTi VM-4 (100MHz: PC-9821Cs2対応) VIPER Power Note SUV75 (75MHz: PC-486NAS対応) VIPER Power Note SUV100 (100MHz: PC-486NAV/NAU対応) 京都マイクロコンピュータ Turbo-486EX100 (90MHz: PC-9801DA/RA対応)Turbo-486FA100 (96MHz: PC-9801FA対応) コンピュータテクニカ ODP-DX4-NA (75MHz: PC-9801NA, NA/C対応)ODP-DX4-Nd (75MHz: PC-9821Nd/Ne2対応) ODP-DX4-NS/R-C (48MHz: PC-9801NS/R対応) ODP-DX4-NX/C-C (60MHz: PC-9801NX/C対応) ODP-DX4(100)-NA-C (100MHz: PC-9801NA, NA/C対応) ODP-DX4(100)-Nd-C (100MHz: PC-9821Nd/Ne2対応) ODP-DX4(100)-Ne-C (100MHz: PC-9821Ne対応) ODP-DX4(100)-NS/A-C (100MHz: PC-9801NS/A対応) ODP-DX4(100)-AV-C (100MHz: PC-486NAU/NAV対応) AXIS Corp UPKIT/486N-DX4 |

||

| 備考 | クロックトリプラー、ライトバック機能 (後期ロット) 内蔵。 | ||

| 解説 | iDX4は 第五世代の初代 Pentiumから 1年程遅れて登場した Intelの x86系 32ビット CPU。開発時のコードは P23C。i486DXにクロックトリプラーが内蔵され外部クロックの 3倍速で動作する。この CPUの名称が DX3では無く DX4で有る理由は、2.5倍速動作の製品を DX3として出荷する計画が有ったのだがキャンセルされた事による。なお、この CPUでは、コアの動作クロックを設定ピンで 2倍速に切り替える事もできる。 同時に内蔵キャッシュメモリが従来の 2倍に当たる 16KBに増やされ iDX2に比べて演算処理速度が僅かながら向上した。また、大きな変更としてはコア部の動作電圧が 3Vに下がった。このため、従来の i486DX/ SX/ DX2/ SX2搭載機では、動作電圧の違いからそのまま載せ換える事は出来ない。この CPUに対応したソケットは、Socket 6で、5Vと 3Vを自動で切り替える仕様になっている。 動作電圧は 3Vに下がったが、クロックの上昇により発熱が多くヒートシンクが必須となっている。また、互換 CPUメーカーの製品とは異なりオーバークロック耐性が低く 120MHzでは冷却ファンを追加する等して冷却を強化しても 5分と持たずにハングアップした。(T_T) i486DX2同様 1994年 10月には内蔵キャッシュメモリにのライトバック方式が追加された製品 (S-Spec: SK096) も登場したが、このとき既に Pentiumが普及し始めていた事も有り出荷数自体が少ない事も有って市場にはあまり多くは出回っておらず入手は難しい。 ライトバック方式が追加された iDX4のライトバック動作時とライトスルー動作時の能力の差は、ライトバック機能に BIOSレベルで対応している PC-9821Ap3/C8W (メモリ 16MB、L2キャッシュ 128KB、フリーソフト「WBTOOL」を使用) を使用して I-O DATAのベンチマークソフト「INSPECT」で比較すると、ライトバック動作時にはメモリアクセス速度が非常に高速化され、ライトスルー動作時やライトバック機能の無い iDX4と比較してメモリアクセス速度の最小値が半分 (数値が小さいほど高速) に減少した。 その一方で、プロセッサ自体の演算処理能力を測定する DhrystonテストとWhetstoneテストの結果は、ライトバック時とライトスルー時では明確に 10%程度数値が上昇するもののライトバック機能の無い iDX4と比較すると 3%程度と誤差範囲ぐらいの上昇でしかなかった。つまり、ライトスルー時ではライトバック機能の無い iDX4よりもパフォーマンスが落ちると云う残念な結果となった。 このライトスルー時に通常の iDX4より数値が落ちると云うベンチマークの結果は、同社のベンチマークソフト「CPUCHK」や、フリーの「CPUBENCH」等でも同様な結果となっている。 では、iDX4に於いてライトバック機能が演算処理速度の向上に意味が無いのかと云うとそうでも無く、繰り返し整数演算の処理速度で比較する「CPUBENCH」ではライトバック時と通常の iDX4とを比較すると処理時間は 0.58secから 0.53secに短縮されることから、ライトバック機能が繰り返し演算処理の高速化に有効という事が分かった。 CPU表面の刻印やシルクで 5文字の S-Spec表記の前に書かれている「&E」は SLエンハンスド CPUという意味でパワーマネジメント機能に対応している事を表す。ライトバック機能対応の製品は iDX2同様に「W」が付き「&EW」の様に表記される。 この iDX4は、486系 CPUとしては登場が遅く、徐々に Pentiumに移行が始まっていたため、PC-98での採用は少なかったがアップグレードの手段として、この CPUを使用した CPUアクセラレータが多くのメーカーから多種発売された。 中でも注目すべきは、メルコ (現バッファロー)が開発した、旧機種でメモリの最大搭載量 14.6MBの壁を打ち破り制限以上のメモリを搭載出来るようになった 「ハイパーメモリ CPUシリーズ」は、メモリを大量に消費する Windowsの存在も相まって高価ながらも好評を博した。 なお、PC-98シリーズの 98NOTE用 CPUアクセラレータを使用する際には、放熱対策と共に消費電流に注意を払う必要がある。CPUがマザーボード側に来る製品よりも外側に向く製品の方が冷却がしやすく寿命が長い。また、高クロックの製品では電源部や ACアダプタに負荷が掛かりパソコンの寿命が縮む事も有るので、必ず製品付属の説明書を参照することを推奨する。 |

||

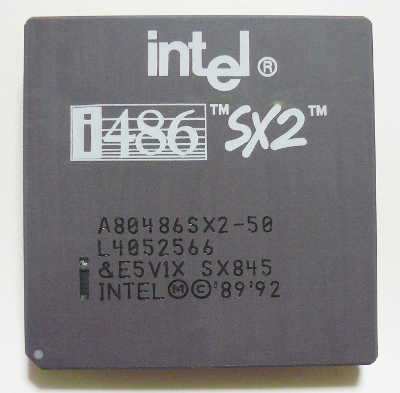

| 名称 | i486SX2 | 製造メーカー | Intel |

|---|---|---|---|

|

発表年月日 | 1994/5 | |

| 形状 | 168pin PGA, 208pin QFP, 208pin SQFP | ||

| バス幅 | 32ビット | ||

| トランジスタ数 | 900,000 | ||

| 製造技術 | 0.8micron process | ||

| 対応ソケット | Socket 1/ 2/ 3 | ||

| 動作クロック (MHz) |

50 | ||

| システムクロック (MHz) |

25 | ||

| 一次キャッシュメモリ | 8KB | ||

| 二次キャッシュメモリ | なし | ||

| 動作電圧 | 5V 3.3V (パワーマネジメント対応版) |

||

| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32) | ||

| PC-98本体 での採用例 |

なし | ||

| PC-98オプション での採用例 |

なし | ||

| CPUアクセラレータ での採用例 |

不明 | ||

| 備考 | L1キャッシュメモリ、クロックダブラー。 | ||

| 解説 | i486SX2は、i486DX2から浮動小数点演算ユニットを除いた廉価版で、それ以外に i486DX2と機能、性能的に違いはない。AMD、 Cyrix等の安売り攻勢に対抗すべくコプロセッサ機能を削ってとにかく安い純正 486として登場したものの Intelは Pentiumへの移行を推進し 486の製造を打ち切ったことで短命に終わり、ほとんど市場に出回ることは無かった。登場が iDX4より後という事も有って i486SX2は PC-9800シリーズや CPUアクセラレータでは採用されていない。 PC-98において敢えて本 CPUを実装する利点を挙げるならば、古い DOSソフトにはコプロセッサを外さないと正常動作しない物 (システムソフト社等の一部のソフト) があるので、それらのソフトを高速に動作させたい場合に有効と思われる。(^ ^;; ちなみに、一部の情報で i486SX2に対しコプロセッサとして i487SX2が対応する旨の情報があるがこれは誤りで、i486SX2の登場時にはコプロセッサはオーバードライブプロセッサ (ODP) に置き換わっているため、i487SX2なる製品は存在しない。 この CPUは、i486SXや i486DXの Socket1/ 2/ 3、i487SX用コプロセッサソケット、オーバードライブプロセッサ (ODP) 用ソケット搭載機では、そのまま載せ替えるだけ (i487SX、ODP用ソケットでは、元の CPUを止める必要がある) で高速化できるが、50MHz以上で動作させる場合にはヒートシンクが必要になる。 PC-9801FA等の古い機種では、クロックダブラーの影響でウェイトが足らずに内蔵サウンド機能やフロッピーディスクドライブ等といった DMAチャネルを使ったデータ転送で不具合を起こす場合がある。 |

||

| 名称 | DX4ODP | 製造メーカー | Intel |

|---|---|---|---|

|

発表年月日 | 1994/10 | |

| 形状 | 169pin PGA + ヒートシンク (通常版) 168pin PGA + ヒートシンク (R版) |

||

| バス幅 | 32ビット | ||

| トランジスタ数 | 1,600,000 | ||

| 製造技術 | 0.6micron process | ||

| 対応ソケット | i487 Socket、ODP Socket (通常版) Socket 1/ 2/ 3 (R版) |

||

| 動作クロック (MHz) |

75/ 100 | ||

| システムクロック (MHz) |

25/ 33 | ||

| 一次キャッシュメモリ | 16KB | ||

| 二次キャッシュメモリ | なし | ||

| 動作電圧 | 5V | ||

| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32) | ||

| PC-98本体 での採用例 |

なし | ||

| PC-98オプション での採用例 |

PC-9821-E01 (75MHz版) PC-9821-E02 (100MHz版) |

||

| CPUアクセラレータ での採用例 |

なし | ||

| 備考 | クロックトリプラー、電圧変換機構内蔵。 | ||

| 解説 | DX4ODPは Intelの x86系 32ビット CPUの i486SX/DX/DX2搭載機のアップグレード用として登場したオーバードライブプロセッサ (ODP) である。なお、ODP, 「Over Drive Processor」は、Intel社の登録商標なので CPUアクセラレータと混同してはならない。 特徴は i486SX/DX/DX2との動作電圧の違いを回避する為に CPU自体に電圧変換機構を内蔵した点である。電圧変換機構を内蔵したのでチップ上にレギュレータやコンデンサが追加されヒートシンクが付いている。それ以外では、機能、性能的に iDX4と違いはない。 iDX4ODPには、iDX4ODPと iDX4ODP (R) の二種類が有り、DX4ODPは、「OverDriveReady」と書かれた ODP専用ソケットに対応している。一方、 iDX4ODP (R)は、「Replace」を表し、ODPソケットの無い機種で元の CPUと置き換える場合に対応する。両者の違いは、ピンの数である。 CPUソケットに搭載する場合、iDX4ODP (R)でなくとも動作する場合が多いが、ODPソケットに iDX4ODP (R) を載せた場合は、元の CPUを停止できない為に正常動作しなくなるので注意が必要である。 |

||

| 名称 | i860XR, i860XP (i860) | 製造メーカー | Intel |

|---|---|---|---|

|

発表年月日 | 1988 | |

| 形状 | 168pin PGA (i860XR) 262pin PGA (i860XP) |

||

| バス幅 | 64ビット | ||

| トランジスタ数 | 1,000,000 (i860XR) 2,500,000 (i860XP) |

||

| 製造技術 | 1micron process (i860XR) 0.8micron process (i860XP) |

||

| 対応ソケット | − | ||

| 動作クロック (MHz) |

25/ 33/ 40 (i860XR) 40/ 50 (i860XP) |

||

| システムクロック (MHz) |

25/ 33/ 40 (i860XR) 40/ 50 (i860XP) |

||

| 一次キャッシュメモリ (命令用 / データ用) |

32KB (16KB/ 16KB)(i860XR) 12KB (4KB/ 8KB)(i860XP) |

||

| 二次キャッシュメモリ | なし | ||

| 動作電圧 | 5V | ||

| 命令セット | − | ||

| PC-98本体 での採用例 |

なし | ||

| PC-98オプション での採用例 |

PC-H98-B06 (860ボード) | ||

| CPUアクセラレータ での採用例 |

なし | ||

| 備考 | − | ||

| 解説 | i860は Intelの i486等の x86系とは別系統の RISC (縮小命令セットコンピュータ) 型 64ビット MPU。i80860XPは i80860XRの上位製品。アーケードケーム機の「バーチャファイター2」でも採用され、いまだに現役である。 この系統の CPUの身近な例では、アップルコンピュータの Macに搭載されている、モトローラ製の 「PowerPC」 がある。RISCはその特性上、浮動小数点演算に強く、グラフィック処理に力を発揮する。 なお、これに対して i486、Pentium等は、CISC (複数命令セットコンピュータ) 型 CPUである。しかし、この方式では、演算処理能力の向上に限界があるため、第六世代の Pentium Pro以降では、x86命令を、RISC風命令に変換してから実行する。 i860には、32ビットの論理演算装置 (ALU)と 64ビットの浮動小数点演算ユニット (FPU) を搭載、FPUには 3つの部分が有り一つはグラフィックスプロセッサという当時としては特徴的な MPUで、グラフィック処理と浮動小数点演算が高速に実行できる。 ただし、この MPUを十分に活かすプログラムを設計することは難しく、最適化できないとオーバーヘッドが大きすぎる事も有り、i860は登場当時こそ注目を浴びたが、汎用プロセッサとしては成功しなかった。この i860でのグラフィックスプロセッサ部分は後の Pentiumプロセッサの MMXテクノロジに影響を与える事となった。 PC-9800シリーズでは、PC-H98シリーズ用オプションとして、860ボード (PC-H98-B06) に採用された。このボードは、32bitの NESAバスでバスマスタに対応していて高速な演算処理ができる。当時の標準価格は、980,000円 (税別) とハイパー 98本体よりも高価だった。(^ ^;; |

||

| 名称 | Am486DX/DX2/DX4 | 製造メーカー | AMD |

|---|---|---|---|

|

発表年月日 | 1993/4 | |

| 形状 | 168pin PGA、208pin QFP、208pin SQFP | ||

| バス幅 | 32ビット | ||

| トランジスタ数 | 1,000,000 (Am486DX) | ||

| 製造技術 | 0.7 micron process 0.5 micron process |

||

| 対応ソケット | Socket 1/ 2 /3 (DX, DX2) Socket 6 (DX2, DX4) |

||

| 動作クロック (MHz) |

25/ 33/ 40 (DX) 50/ 66/ 80 (DX2) 75/ 100/ 120 (DX4) |

||

| システムクロック (MHz) |

25/ 33/ 40 | ||

| 一次キャッシュメモリ | 8KB 16KB (DX2, DX4の一部ロット) |

||

| 二次キャッシュメモリ | なし | ||

| 動作電圧 (コア部/ I/O部) |

5V/ 5V (DX/ DX2-50) 3.3V/ 5V (DX2-66/80) 3.3V/ 3.3V (DX4) 3.3V/ 3.45V (Enhanced Am486) |

||

| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32) | ||

| PC-98本体 での採用例 |

Am486DX2搭載 PC-9801BX4/U2/CPC-9821Cb2 FC-9801X FC-9821Ke/ Ks (後期ロット) Am486DX4搭載 PC-9821Xe10PC-9821Nd2/ Ne3 (一部ロット) |

||

| PC-98オプション での採用例 |

なし | ||

| CPUアクセラレータ での採用例 |

Buffalo/ MELCO EUA-T (100MHz: PC-9821Ae/As/Ap対応) |

||

| 備考 | クロックダブラー (DX2)、クロックトリプラー (DX4)、ライトバック機能 (DX2, DX4)、SMM機能追加 (DX2, DX4)。 | ||

| 解説 | Am486DX/DX2/DX4は、AMD製の i486DX/i486DX2/iDX4互換の x86系 32ビット CPU。Intelとのマイクロコードをめぐっての紛争の影響も有って、新規開発した事から完成に時間がかかり Intel製品の発売から 4年後ようやく出荷に至った。Intel製品と同様に 8KBのキャッシュメモリを搭載している他、浮動小数点演算ユニットを内蔵している等、性能や機能に大きな違いはない。Cyrix製に比べて Intel製との互換性が高いが完全互換では無いため、一部のソフトウェアでは誤動作する場合がある。AMD製 486互換 CPUは、Intel製品に比べ価格が20%ほど安かった。 Intel製品と比べ AMD製では、50MHzで動作する 486DXこそ無かったが、Am486DX/DX2/DX4の全てでシステムクロック 40MHzの高クロックに対応している。 Am486DX2では、クロックダブラーによって 2倍速動作、Am486DX4では、クロックトリプラーによって 3倍速動作が可能。Am486DX4では、120MHZの高クロックで動作せする。 Intelが i486DX2、iDX4で内蔵キャッシュメモリのライトバック方式の仕様を発表した事を受け、AMDの Am486DX2/ DX4でも内蔵キャッシュメモリのライトバック方式が追加された。Intel同様に、ライトバック方式に対応した CPUを、Enhanced Am486DX2、Enhanced Am486DX4と改名した。CPUが Enhancedの物は、型番のクロック周波数の後ろに 「V」が付く。 ライトバック方式に対応したことで対応するマザーボードと BIOSの環境では、処理速度が 20%程度高速化した。対応していない環境では、ライトスルー動作となり普通の Am486DX2/ DX4と変わらない。ライトバック対応の CPUは、型番の枝番に 「B」が、ライトスルーの物には 「T」が付く。 また、Enhanced Am486DX2/DX4では、省電力機能として SMM機能が追加され CPUが作業をしていない間にクロックを下げるといった細かい設定が出来る。SMM対応の CPUは 「S」が、SMMが無い物については「N」が付く。 当初、Am486DX4は、iDX4に比べ内蔵キャッシュが 8KBと少なかったが、後に 16KBに増量した製品も有り、Am486DX2/ DX4で、枝番の後に 「16」が入っている物は 16KB、「8」が入っている物は 8KBとなっている。 動作電圧は複雑で、組み込み向け CPUの Am486DE2-66の 3Vを加えると 5種類に上る。特に、デュアルボルテージ仕様の CPUは通常の CPUソケットでは使用できないので注意が必要。 このように、Am486DXシリーズはバリエーションが非常に多いので、型番で見分ける必要がある。たとえば、「Am486DX4-100SV8B」となった場合は、Enhanced Am486DX4で動作クロック 100MHz、SMM機能とライトバック対応キャッシュメモリ 8KB内蔵となる。ちなみに、末尾の二文字は動作時の温度範囲を表している。「GC: Commercial (商業) range 0〜+85℃」、「GI: Industrial (産業) range -40〜+100℃」となる。 このCPUは、その価格の安さから PC-9800シリーズでも低価格モデルで採用され始め、後に Intelの i486系 CPUの生産終了に伴って、AMD製に完全に移行した。PC-9821Nd2/Ne3では、一部ロットで Am486DX4のキャッシュメモリ 8KB、75MHz版を搭載している場合がある。ただし動作クロックは 2倍速の 50MHz動作となっている。 |

||

| 名称 | Am486SX/SX2 | 製造メーカー | AMD |

|---|---|---|---|

|

発表年月日 | − | |

| 形状 | 168pin PGA、208pin QFP、208pin SQFP | ||

| バス幅 | 32ビット | ||

| トランジスタ数 | − | ||

| 製造技術 | 0.7 micron process | ||

| 対応ソケット | Socket 1/ 2 /3 | ||

| 動作クロック (MHz) |

33/ 40 (Am486SX) 50/ 66 (Am486SX2) |

||

| システムクロック (MHz) |

33/ 40 (Am486SX) 25/ 33 (Am486SX2) |

||

| 一次キャッシュメモリ | 8KB | ||

| 二次キャッシュメモリ | なし | ||

| 動作電圧 | 5V | ||

| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32) | ||

| PC-98本体 での採用例 |

なし | ||

| PC-98オプション での採用例 |

なし | ||

| CPUアクセラレータ での採用例 |

なし | ||

| 備考 | クロックダブラー内蔵 (SX2)。 | ||

| 解説 | Am486SXは AMD製の i486SX互換 x86系 32ビット CPUで、Am486DXから浮動小数点演算ユニットを除いたもの。 一方、Am486SX2は、Am486DX2から浮動小数点演算ユニットを除いたもので、i486SX2に相当する。クロックダブラーを内蔵しシステムクロックの 2倍速で動作する。こちらも、i486SX2と性能や機能に大きな違いはない。 いずれの CPUも Intel製と互換性が高く、価格が安い事が特徴となっている。主にパソコンメーカー向けに供給したもので、CPUアクセラレータとして採用される事も殆どなく日本国内でお目にかかる事は少ない。 |

||

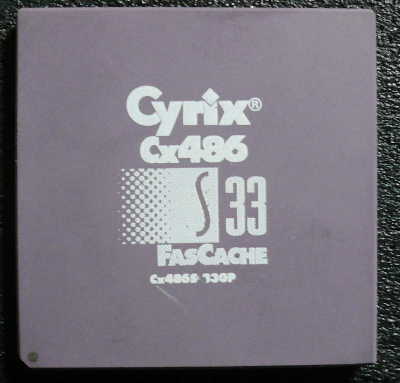

| 名称 | Cx486S | 製造メーカー | Cyrix、テキサス・インスツルメンツ (TI)、SGS-トムソン |

|---|---|---|---|

|

発表年月日 | 1993/5 | |

| 形状 | 168pin PGA、208pin QFP、208pin SQFP | ||

| バス幅 | 32ビット | ||

| トランジスタ数 | − | ||

| 製造技術 | − | ||

| 対応ソケット | Socket 1/ 2 /3 | ||

| 動作クロック (MHz) |

33/ 40 | ||

| システムクロック (MHz) |

33/ 40 | ||

| 一次キャッシュメモリ | 2KB | ||

| 二次キャッシュメモリ | なし | ||

| 動作電圧 (コア部/ I/O部) |

5V/ 5V | ||

| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32) | ||

| PC-98本体 での採用例 |

なし | ||

| PC-98オプション での採用例 |

なし | ||

| CPUアクセラレータ での採用例 |

− | ||

| 備考 | ライトバック機能追加。 | ||

| 解説 | Cx486Sは、米 Cyrixが設計した i486SX互換 x86系 32ビット CPUでコプロセッサの機能は内蔵されていない。Intelは 80286以降、互換 CPUの製造を認めない方針を取った為に Cyrixは AMDと同様に独自に i486互換 CPUを設計した。Cyrixはファブレス半導体企業であるため、製品の製造自体は、TI、SGSトムソン等が請け負っている。Cyrixは 当初 i386ピン互換の 486 CPUを設計し出荷していたが、思ったように演算処理速度が上がらず、IBMの攻勢も有って i486DX/ SX互換の CPUに切り替えた。 この製品はコストダウンのため Intel製品と比較するとキャッシュメモリの容量が 2KBと少ないが、Intelや他のメーカーに先駆けていち早く、キャッシュメモリがライトバック方式に対応することでパフォーマンスの低下を抑えている。同クラス Intel製品とは、性能や機能にそれほど大きな違いはないが、対応マザーボードと BIOSがそろった環境でライトバック動作させた場合に同クロックの i486SXに比べ 6%ほど処理能力が上がる。その事から「FasChash」の愛称で販売していた。 なお、PC-9801BA2/U2で Cx486Sをテストした限りでは、INSPECT、CPUCHK、CPUBENCHいずれの結果もライトスルー動作では、Intel 486SXと比べると 10%程度低下している。発熱も Intel製品と比較するとやや熱が多い。 その後に Intel製品で採用されたライトバック方式とは制御の方法が異なるので専用の環境で無いと十分な能力を発揮できない。 Intel製品に比べ価格が安く 40MHzの高クロックに対応している製品が有る。 486互換を謳っているが AMD同様に Intel製 CPUに完全互換では無く、キャッシュメモリが少ない事も有ってマイナーな存在で、特に日本国内では、パソコンや CPUアクセラレータで採用された例はなく殆ど知られていない。 ちなみに、Cx486DLCに並んで当時 x86系 CPUとしては日本製 (富士通?) の比率が高い CPUである。 |

||

| 名称 | Cx486DX/ DX2/ DX4 | 製造メーカー | Cyrix、テキサス・インスツルメンツ (TI)、SGSトムソン、IBM |

|---|---|---|---|

|

発表年月日 | 1993/9 | |

| 形状 | 168pin PGA、208pin QFP、208pin SQFP | ||

| バス幅 | 32ビット | ||

| トランジスタ数 | 1,100,000 | ||

| 製造技術 | − | ||

| 対応ソケット | Socket 1/ 2 /3 (DX, DX2) Socket 6 (DX2, DX4) |

||

| 動作クロック (MHz) |

33/ 40 (DX) 50/ 66/ 80 (DX2) 75/ 100 (DX4) |

||

| システムクロック (MHz) |

33/ 40 (DX) 25/ 33/ 40 (DX2) 25/ 33 (DX4) |

||

| 一次キャッシュメモリ | 8KB | ||

| 二次キャッシュメモリ | なし | ||

| 動作電圧 | 5V (DX) 5V (DX2)、3.45V〜 4V (低電圧版 Vモデル) 3.45V (DX4) |

||

| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32) | ||

| PC-98本体 での採用例 |

なし | ||

| PC-98オプション での採用例 |

なし | ||

| CPUアクセラレータ での採用例 |

Cx486DX2搭載 I-O DATA PK-Cx66 (66MHz: PC-9821Cx対応)PK-NSA66/C (66MHz: PC-9801NS/A対応) PK-NSA66/C-L (66MHz: PC-9801NS/A対応) PK-A486Cx80 (80MHz: PC-9801DA/RA, PC-98RL対応) PK-A486Cx80-A (80MHz: PC-9801DA/RA, PC-98RL対応) Buffalo/ MELCO EUB-Q (80MHz: PC-9801BX/BA対応)EUD-Q (80MHz: PC-9801DA/RA21/RA51対応) HDA-20Q (80MHz: PC-9801DA/RA21/RA51対応) HRL-20T (60MHz: PC-98RL対応) HRL-20TY (60MHz: PC-98RL対応) HRL-20TJ (60MHz: PC-98RL対応) |

||

| 備考 | クロックダブラー (DX2)、クロックトリプラー (DX4)、ライトバック機能追加 (DX2/ DX4)。 | ||

| 解説 | Cx486DX/ DX2/ DX4は Cyrixがリバースエンジニアリングによって設計した i486DX/ DX2/ DX4互換 x86系 32ビットCPU。従来あったような Cyrix独自の新機能の搭載は無く、キャッシュアルゴリズムの改善程度となっている。しかし、Cx486DLC等と違って、ソフトウェアレベルでの i486DXとの互換性は完全な物となっている。 Cx486DXでは Intel製品と同様に 8KBのキャッシュメモリを搭載、同クラス Intel製品とは機能は変わらないがキャッシュアルゴリズムの改善で性能は若干上回る。Cx486DX/DX2では、AMD同様システムクロック 40MHzの高クロックに対応している製品が有る。 Intelと真っ向勝負する AMDとは異なり Cyrixは低価格パソコンやノートブックなどの省電力パソコン市場に集中する戦略で Cx486DXシリーズを安い価格で出荷し好評を得た。 また、Cx486DX2、Cx486DX4の一部では、キャッシュメモリに Intel互換のライトバック機能が追加され、メモリアクセスの効率化によって処理速度の高速化が図られた。ただし、マザーボードと BIOSがこの機能に対応している必要があり、対応していない場合はライトスルー動作となって普通の Cx486DX2と変わらない。 V66や V80といった Vがつくモデルは低電圧版で、3.45V、3.6V、4.0Vで動作する。 この CPUはPC-98での採用はなかったが、互換性を維持しつつ安かったことでサードパーティが発売する CPUアクセラレータでは Intel製品に代わって採用された。 TI486DX/ DX2/ DX4は、Cyrixが設計した CPUの製造を請け負っていたテキサス・インスツルメンツが同社のブランドとして出荷した CPUで Cyrixブランドとコアは同一である。詳細は次項参照の事。 同様に CPU製造を請け負っていた SGSトムソン (現 STマイクロエレクトロニクス) ブランド It's ST486DX/ DX2/ DX4シリーズや、一時は、Intelとライセンスを結んでいた IBMも i486DX2互換以降ライセンスが切れると Cyrixのチップ製造を請け負い、IBMブランドの BLUE LIGHTNING DX2 (66MHz、80MHz版がある)、486DX2、486DX4を出荷した。 国内で販売された CPUアクセラレータではロットにより Cyrixブランドでは無くこれらの製造メーカーブランドの CPUを搭載している事も有る。 ちなみに、PC-9801NS/A対応の CPUアクセラレータ PK-NSA66/Cは、取り付けただけでは動作せずサポートソフトで CPUを切り替えて動作させる仕組みになっている。このドライバは Windows95には非対応なので要注意。 |

||

| 名称 | TI486SXL/ SXL2 | 製造メーカー | テキサス・インスツルメンツ (TI)、ナショナルセミコンダクタ |

|---|---|---|---|

|

発表年月日 | - | |

| 形状 | 168pin PGA、208pin QFP、208pin SQFP | ||

| バス幅 | 32ビット | ||

| トランジスタ数 | - | ||

| 製造技術 | − | ||

| 対応ソケット | Socket 1/ 2 /3 | ||

| 動作クロック (MHz) |

40 (SXL) 50/ 66 (SXL2) |

||

| システムクロック (MHz) |

40 (SXL) 25/ 33 (SXL2) |

||

| 一次キャッシュメモリ | 8KB | ||

| 二次キャッシュメモリ | なし | ||

| 動作電圧 | 3.6V | ||

| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32) | ||

| PC-98本体 での採用例 |

なし | ||

| PC-98オプション での採用例 |

なし | ||

| CPUアクセラレータ での採用例 |

不明 | ||

| 備考 | クロックダブラー (SXL2)、ライトバック機能追加。 | ||

| 解説 | TI486SXL/ SXL2は、Cyrixが設計した CPUの製造を請け負っていたテキサス・インスツルメンツが、同社が製造していた Cyrixの Intel i386DXピン互換 486CPUの Cx486DLCをベースに内蔵キャッシュメモリを 8KBに増加させた TI486SXLのピン配置を i486SX互換に合わせたもの。内蔵キャッシュメモリはライトバック機能対応のため、対応 BIOSを実装したパソコンでは Intel製品よりも演算処理が高速化する。動作電圧が 386ピン互換の製品と同じ 3.6Vと 5Vとは異なるため、そのまま Socket 1/2/3に載せ換えることはできない。i486SX同様に浮動小数点演算ユニット (FPU) は非搭載。 TI486SXL2は、TI486SXLにクロックダブラーを内蔵しコアが外部クロックの 2倍速で動作する。 TI486SXL、TI486SXL2は、登場の経緯から i386DXピン互換の製品と本項の Socket1互換の製品があり、製品名が同じなので非常に紛らわしく改造パーツとして入手の際には注意を要する。 他社製品との競合を避けるために OEM専用として出荷し、単体での販売はされていない。テキサス・インスツルメンツの製造した一部製品はナショナルセミコンダクタ向けに OEMとして出荷されていた。一般に PCパーツ店の店頭に並ぶことは無かったので非常にレアな存在となっている。ちなみに、この CPUの後期の製品には Windowsのロゴが印刷してある。 海外のパソコン製造メーカーに限定して出荷されていたため、日本国内で販売されたパソコンや CPUアクセラレータに採用されていたかどうかは不明。 |

||

| 名称 | TI486DX/ DX2/ DX4 | 製造メーカー | テキサス・インスツルメンツ (TI) |

|---|---|---|---|

|

発表年月日 | 1993/9 | |

| 形状 | 168pin PGA、208pin QFP、208pin SQFP | ||

| バス幅 | 32ビット | ||

| トランジスタ数 | 1,100,000 | ||

| 製造技術 | − | ||

| 対応ソケット | Socket 1/ 2 /3 (DX, DX2) Socket 6 (DX2, DX4) |

||

| 動作クロック (MHz) |

33/ 40 (DX) 50/ 66/ 80 (DX2) 75/ 100 (DX4) |

||

| システムクロック (MHz) |

33/ 40 (DX) 25/ 33/ 40 (DX2) 25/ 33 (DX4) |

||

| 一次キャッシュメモリ | 8KB | ||

| 二次キャッシュメモリ | なし | ||

| 動作電圧 | 5V (DX) 5V (DX2)、3.45V〜 4V (低電圧版 Vモデル) 3.45V (DX4) |

||

| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32) | ||

| PC-98本体 での採用例 |

なし | ||

| PC-98オプション での採用例 |

なし | ||

| CPUアクセラレータ での採用例 |

不明 | ||

| 備考 | クロックダブラー (DX2)、クロックトリプラー (DX4)、ライトバック機能追加 (DX2/ DX4)。 | ||

| 解説 | TI486DX/ DX2/ DX4は、Cyrixが設計した CPUの製造を請け負っていたテキサス・インスツルメンツが同社のブランドとして出荷した CPUで Cyrixブランドとコアは同一である。 もともとテキサス・インスツルメンツから社員が独立して設立されたのが Cyrixと言う事も有って両者の仲は悪く、他社とは異なり独自に i486SX、i486SX2ピン互換のTI486SXL、TI486SXL2を製造していた。両者は i386DXピン互換 486CPUの製品名と同じなので非常に紛らわしい。 他社製品との競合を避けるために OEM専用として出荷すると云う一定の配慮はされていた。テキサス・インスツルメンツの製造した一部製品はナショナルセミコンダクタ向けに OEMとして出荷されていた。一般に PCパーツ店の店頭に並ぶことは無かったのでレアな存在となっている。ちなみに、この CPUには Windows95のロゴが印刷してあり、他の CPUに比べてカラフルという特徴がある。(^-^) テキサス・インスツルメンツは、TI486DX4-100を最後に、Cyrixとのチップ製造の契約を終了した。 海外のパソコン製造メーカーに限定して出荷されていたため、日本国内で販売された CPUアクセラレータに採用されていたかは不明。PC/AT互換機から取り外されたジャンク品として出回っていた。 |

||

| 名称 | U5SX/ U5S-SUPER | 製造メーカー | UMC |

|---|---|---|---|

|

発表年月日 | 1994/8 | |

| 形状 | 168pin PGA、208pin QFP | ||

| バス幅 | 32ビット | ||

| トランジスタ数 | 1,200,000 | ||

| 製造技術 | 0.6 micron process | ||

| 対応ソケット | Socket 1/ 2 /3 | ||

| 動作クロック (MHz) |

25/ 33/ 40 | ||

| システムクロック (MHz) |

25/ 33/ 40 | ||

| 一次キャッシュメモリ | 8KB | ||

| 二次キャッシュメモリ | なし | ||

| 動作電圧 | 5V 3.3V (LV: 低電圧版) |

||

| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32) | ||

| PC-98本体 での採用例 |

なし | ||

| PC-98オプション での採用例 |

なし | ||

| CPUアクセラレータ での採用例 |

なし | ||

| 備考 | クロックダブラー内蔵 (DX2)。 | ||

| 解説 | U5SXは台湾の半導体製造ファウンドリ UMC (United Microelectronics Corporation) がリバースエンジニアリングによって設計した i486SX互換 x86系 32ビットCPU。同様な製品に Cyrixの Cx486DXシリーズがあるが独自の新機能の搭載は無い。ソフトウェアレベルでの i486SXとの互換性は完全な物となっているようで CPU表面にシルクで「Microsoft Windows Compatible」の表記がある。 U5SXは Intel製品と同様に 8KBのキャッシュメモリを搭載、同クラス Intel製品とは機能は変わらない。Intelのラインナップに無いシステムクロック 40MHzの製品が有る。 名称については、当初は「U5S-SUPER」と云う名称で販売されていたが、486互換である事が分かりにくい事から「U5SX-486」と名前が変更された。Pentiumの様な第五世代 CPUを思わせる名称ではあるが 486互換である。「GREEN CPU」ブランドについては消費電力の低さをアピールするために名付けられた。 他に、i486DX互換のU5D、iDX2互換のU486DX2が存在するようであるが詳細は不明。低電圧版の LVモデルがあり、3.3Vで動作する。 i486SXからのリバースエンジニアリングによる開発が祟り Intelから裁判所に提訴されアメリカ国内への輸入と販売が禁止された。パッケージ表面に「Not for U.S. sale or import」とシルク印刷で記載があるロットがある。この CPUは 486系 CPUとしては登場が非常に遅く、他の 486系 CPUと比較して若干消費電力が低いくらいでこれと云った新機能も無いため国内外でパソコンや CPUアクセラレータとしての採用は殆どなかった。 中華圏では流通したようだが、日本国内では一般に PCパーツ店の店頭に並ぶことは無く、ジャンク品がたまたま流通する程度なので非常にレアな存在となっているが、使うにしても i486SXに対して優位な点もないので需要もなく持っていてもプレミアが付く事はまず無い残念な CPUである。(^ ^;; ちなみに、手持ちの U5SXを PC-9821As3/C8W、PC-9801BA2/U2に取り付けたところピポ音が鳴るが、メモリカウント 640KBの直後に赤文字の「PROTECT RAM ERROR」で停止した。この状態でもセットアップメニューの表示は可能。PC/AT互換機で動作確認の取られている CPUを使用しても同様のエラーが出るので仕様によるものと思われる。本 CPUは、残念ながら PC-98では正常動作しない。(^ ^;; |

||

PC-98, PC-9801, PC-9821, PC-H98, PC-9800, FC-9801, FC-9821, FC-9800, SV-98, 98SERVER, VALUESTAR, CanBe, 98NOTE等は、NEC社の商標または登録商標です。

i486, Pentium/Pro/II/III, MMX, ODP, Celeronは、intel社の商標または登録商標です。

Windows, MS-DOSは Microsoft社の商標または登録商標です。

この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。