ストーマ(人工肛門)の話

3.補装具の耐久性ついて

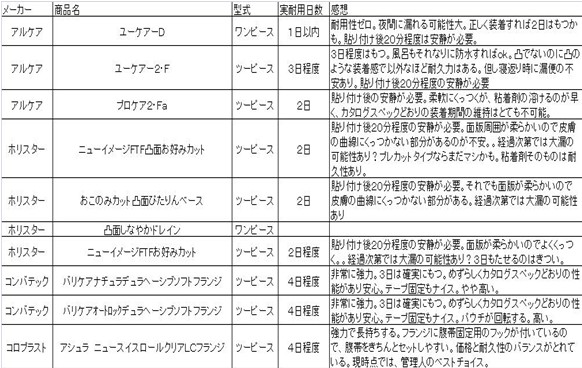

管理人が今まで使用してみた補装具の使い勝手を表のようにまとめてみました。あくまでも管理人の肌の性状においての印象なので、肌と補装具の相性によっては、人によってベストな補装具は異なってくることをご承知おきください。

4.補装具の交換方法について

補装具の交換方法に「正解」はありません。各人のライフスタイルやおなかの消化活動の実態によって、交換方法が異なってくるからです。また、使用する製品によって、交換頻度が変わってきます。

管理人の場合は、コロプラスト製の「アシュラ・ニュースイスロールクリアLC」に同社製のパウチ、という組み合わせです。交換頻度は、4日に1回(たとえば、月曜に交換したら、次回交換は金曜)です。風呂に入るタイミングに合わせて交換しています。交換方法はこんな感じです。

①まず、面板にストーマの大きさの穴をあけます(プレカットタイプの場合は不要)。また、面板の接着力を高めるために、必要な切れ込みを入れます。

②面板、クリップで留めた状態のパウチ、ティッシュ、ビニールテープ、はさみ、ポリ袋、ヨーグルトの空きカップ(ダノンの4個1セットになっているタイプのヨーグルトのカップがベスト)を脱衣場に持ち込みます。脱衣時に、付けていた補装具の排出口をビニールテープで閉じ、クリップを外します。

③風呂の洗い場で付けていた補装具を剥がします。剥がした補装具は折りたたんでとりあえずポリ袋に入れます。

④ストーマを覆うようにプリンの空き容器(浴室に常備しておく)などでかぶせて、浴槽に入ります。体を洗うときに、ストーマ周囲の汚れも洗います。

大変なのはここからで、

⑤脱衣場に出る前に、上半身だけ体を拭きます。その間にも、ストーマから便がでてくることがありますから、この時点では下半身は拭かない。

⑥脱衣場に用意しておいたティッシュを適宜とります。とったティッシュは濡らさないように片手で持った状態とします。その間に、もう片方の手でシャワーのハンドルを持ち、ストーマから出た便をよく洗い流します。便が途切れたタイミングを見計らって、ストーマ直下にティッシュを当てます。

⑦これで便が下半身に垂れてくるのを阻止できるので、ストーマ周囲の肌を拭きます。

⑧再び、ティッシュを適宜とり、縦長に丸めてストーマの直下に当てつつダノンヨーグルトの空きカップをストーマを覆うように当て、周囲をビニールテープで留めます。

⑨これで便が垂れてくるのをシャットアウトできるので、残りの下半身を拭きとり、髪のブロー、着替えを身につけるなどします。ただし、ストーマ含めておなかの周囲だけは、衣服をたくし上げ、下着も股下までおろしておきます。

⑩舗装具の面板の保護フィルムをはがし、ティッシュを多めにとっておき、ビニールテープで留めたヨーグルトのカップをはずします。便が垂れないように気をつけます。

⑪ティッシュでストーマ周りを再度よく拭きとり、肌に便等が付着していないことをよく見て、舗装具の面板を十分によく貼り付けます。あわせて、蓄便袋も取り付けます。

⑫居間等に移動し、リクライニングさせた座イスに横になり、いったん、蓄便袋をはずし、粉末皮膚保護材をストーマまわりにふりかけます。そして適正な位置に蓄便袋をつけなおします。

⑬面板の端などをよく押えながら、30分程度、この姿勢のまま面板が張り付くのを待ちます。

というのも、面板の粘着力は、体温で熱せられることにより粘着剤の粘着力が増すので、面板を貼り付けてすぐに普通に体を動かしてしまっては、十分な粘着力が得られないのです。

参考:「日本オストミー協会 ストーマの基礎知識」

トップページ 新 着

発症~内科治療(通院) [手記]

内科治療(入院) [カルテ・手記]

外科治療(Ⅰ期) [カルテ・手記]

外科治療(Ⅱ期) [カルテ・手記]

外科治療(再ストーマ造設) [カルテ・手記]

合併症(入院) 合併症(入院なし)

現状

(外部ブログへリンクします)

お見舞いのマナー

薬の話

食べ物の話

ストーマ(人工肛門)の話

障害者手帳等の話

その他生活習慣の話