第3章 シル、ヘッダー、雨樋のハンダ付け

さあいよいよ旧型国電らしい作業に入ります。

まず最初にハンダゴテ以外の工具の説明から。 まず最初にハンダゴテ以外の工具の説明から。

一番上はシル、ヘッダーをハンダ付けする際に材料が浮かないように押さえつけるためのへらです。ホームセンター等で入手出来ますが、必ず18−8ステンレス製の物を選んで下さい。適度の弾力が合った方が使いやすいと思います。中央はシル、ヘッダー切るための金属鋏。最近はクラフト鋏と称していろいろな物が売られています。お好みの物をどうぞ。その下はケガキ針とステンレススケール。これは特別に説明する必要は無いでしょうね。

|

私が使っているシル、ヘッダーハンダ付け専用の作業台です。ホームセンターで売られているカットベニヤ(シナ合板)と3センチ角の角材で作りました。写真は20メートル車用ですが、車体を納める部分の短い17メートル車用の物も同時に作りました。使い方は以下で説明します。 私が使っているシル、ヘッダーハンダ付け専用の作業台です。ホームセンターで売られているカットベニヤ(シナ合板)と3センチ角の角材で作りました。写真は20メートル車用ですが、車体を納める部分の短い17メートル車用の物も同時に作りました。使い方は以下で説明します。

|

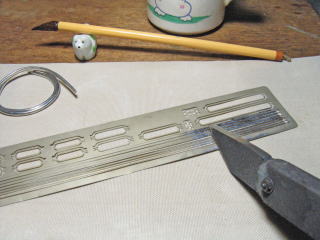

まず最初に下準備としてキットに入っているシル、ヘッダーセットにハンダメッキをします。実際にやってみると判りますが、このシル、ヘッダーはそのままではハンダが乗りにくいのです。そこで多少荒っぽく扱える今の内に裏側にハンダを薄く乗せておくのです(このことをハンダメッキと呼びます)。 まず最初に下準備としてキットに入っているシル、ヘッダーセットにハンダメッキをします。実際にやってみると判りますが、このシル、ヘッダーはそのままではハンダが乗りにくいのです。そこで多少荒っぽく扱える今の内に裏側にハンダを薄く乗せておくのです(このことをハンダメッキと呼びます)。

写真は奥から「水を満たした小ぶりのマグカップ」コテ先を洗ったり、過熱気味の時冷やしたり、またハンダ付けした部品の冷却にも使えます。半田付け1作業ごとにコテ先を水で洗い、フラックスを洗い流すことでコテ先の良い状態を長持ちさせることが出来ます。

注意、勢いよくコテ先を差し込むと熱い水が飛び散りますのでそっと入れて下さい。

決してフラックスの中にコテ先を入れないで下さい。薬品が飛び散り危険です。

その下はフラックスを塗るための筆。学童用の軸がプラスティックの物がお勧めです。ステンレス用のフラックスも使われる方は筆も別にした方が無難です。その下は「はんだ」現在はエコーモデルの「糸ハンダ」を使用しています。最後になりましたが、作業の時下に敷くのが写真の「テフロンシート」ガラス繊維にテフロンをコーティングしたもので耐熱、耐薬品性に優れハンダゴテを写真のように使用しても下のベニヤ板が焦げないという「スグレ」物です。ただ現在どこで手に入るか判らないため、分かり次第また紹介します。 |

|

ハンダメッキが終わった状態です。当然ながら使用する部分のみ処理すればいいのです。このあと温湯で洗ってフラックスを洗い流しておきます。 |

|

さあ、いよいよ部品を取り付けていきます。まず最初は前面用と妻板用のロストの雨樋から。両方ともハンダ付け部分はモーターツールの回転ブラシを使って良く磨いておきます。またバリも取り去っておきます。半流用はセンターのガイドが有りますので車体に0.45ミリの穴を開けておきます。位置は前項で車体中心線をけがいてあると思いますので、前面と屋根先の継ぎ目です。 |

|

写真のようにまず片側をケガキ線に合わせて仮止めし、次に反対側も仮止めします。問題が無ければ全体にハンダを流して固定します。同様に連結面側もハンダ付けします。

|

|

作業が終わった状態です。なお表側の余分なハンダは、裏からコテを当てることによって吸い出すことが出来ます。やりかたは表側からのハンダ付けが終わった後、裏側からコテを当てそのまま差し障りのない部分まで引っ張るようにハンダゴテを当てるのです。言葉ではうまく表現出来ないのですが、表側のキサゲ作業をかなり軽く出来、キズを少なくすることが出来ます。 |

|

雨樋の仮止めです。切り口は必ずヤスリ掛けをして、ニッパー等で切った際に出来る断面の変形を修正しておきます。仮止めは3センチ間隔位を目安にして下さい。また雨樋みたいな異形材は熱を加えるとねじれが出ますので、ケガキ線に沿って修正しながら仮止めしていきます。 |

|

終点まで約5センチ位になったら、切断位置をけがきます。その後わずかに長く切り落とし、現物合わせでやすりを当てながら長さを修正します。 |

|

仮止めが終わったら、いろいろな方向から眺め曲りがないことを確認します。問題が無ければ本付けします。写真のようにへらで押さえつけながらコテを当てていきます。仮止めのハンダを使いながらなるべく少量のハンダで済ませます。最初からハンダを流すのではなく、足りなければ足せば良いのです。余分なハンダはキサゲ傷のもとです。なお余分なハンダの処理やへらの当て方に関しては後でまた解説します。 |

|

ドアヘッダーを少量のハンダで仮止めした後、ヘッダーを現物合わせで長さを決め仮止めします。この時リベットの関係に注意して美しく仕上がるよう考慮して下さい。 |

|

続いてウインドシルの仮止めです。ヘッダーもそうですが「ケガキ線の中央を基準に仮止めします。そのため常に真上からケガキ線を見るようにして下さい。シル、ヘッダーのパーツはエッチング抜き落しのため、幅に多少ばらつきがあります。細いと感じたらリベットの中心をケガキ線の中心になるようにハンダ付けして下さい。また実物の写真を観察すると判りますが、ドアー間の寸法よりわずかに短めにすると実感がわきます。 |

|

仮止めが終わったら本付けします。写真のようにへらを使って押さえるのですが、「馬」を使って角度を固定するのです。これでへらの中央部分を押さえつければ安定して押さえることが出来ます。これがこの作業台のミソです。 |

|

キサゲ作業に移る前に「長形サボ枠」を取り付けます。所定の場所にパーツを置き、フラックスを塗り裏からハンダゴテで加熱します。こうすると余分なハンダを使わずに済みます。 |

|

ハンダが多めに残ってしまった所は、写真のような「ハンダ吸い取り線」を使います。もともとプリント基板の余分なハンダを吸い取るものなので、秋葉原のような電気街かホームセンター等で手に入ります。使用すると樹脂系のフラックスが残りますが、キサゲ刷毛で取れます。 |

|

キサゲ刷毛で余分なハンダを削っている所です。 |

|

この作業台は向きを変えられますので、キサゲ刷毛をいろんな角度で使えます。 |

|

エッジ部分のハンダはキサゲ刷毛では取れませんので、刀刃型のキサゲを使って削ります。よりシャープな仕上がりになります。 |

|

前面や妻板は第1章で使用した木型に入れて作業すると、車体に直接力が加わらないため車体が変形するのを防ぐことが出来ます。 |

|

キサゲ処理が終わった車体です。 |

旧型国電ならではのシル、ヘッダーの工作でした。もちろん旧型客車にも応用できます。

Home | 作り方トップへ |前へ|次へ | このページのトップへ

|