第6章 床下器具や下回りの工作

|

この章では床板の加工、床下器具の取り付けなど「下まわり」の工作を行います。 |

|

まずはケガキから。すべての元となる車体中心線をケガキます。次にクモハの場合床板取り付け用のアングルを2ミリにすると、テールライトケースが干渉します。(次の写真)そのためのケガキを行います。また床下器具取り付け板用の位置決めや、人によってはヘッドライト、テールライト点灯切り替え用のDIPスイッチの穴もこの段階でケガキが必要になるでしょう。 |

|

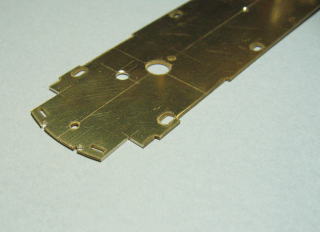

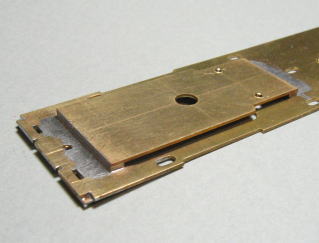

クモハ51の運転台側を加工した写真です。テールライトケースを逃げるための切り込みと、集電ブラシ用の取り付け穴を加工してあります。あと胴受け用の穴も広げてあります。 |

|

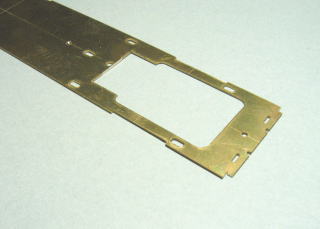

クモハ51の連結面側です。パワートラック用に加工したほか、車体フック用の切り欠きも加工しておきます。 |

|

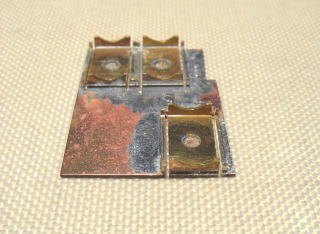

車端部スペーサーをハンダ付けした所です。これがないと連結器などの高さがクハと揃いません。0.5ミリ板で加工してもOKです。 |

|

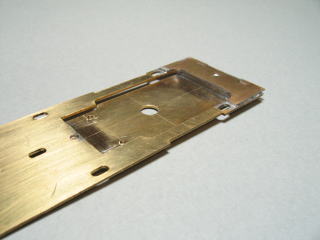

パワートラック取り付け板と車端部スペーサーをハンダ付けした写真です。

|

|

上と反対側から見た写真です。「エンドウ」のMPウェイトBを取り付けるための穴及びタップ加工をしてあります。なおクハの方は大きな加工はありません。ケガキと床下器具取り付け板用の穴開け及びタップ加工位です。 |

|

パーツをハンダ付けした所です。(運転台側、左がクモハ右がクハです)偶数車、奇数車の向きに注意して下さい。 |

|

連結面側の写真です。 |

|

床下器具を組み立てたところです。クモハに関してはそこそこ写真が残っているのですが、クハは床下器具が判るような写真は殆ど見かけません。製造時の配置は「ピノチオ」の「旧型国電の手引き」に詳細な解説がありますので「空気関係はあまり更新と関係ないだろう」との勝手な判断で組んでいます。しかし水タンクが付くとやっかいで、結局同時期に更新された他の車両を参考にする他はありません。従ってこの写真は参考程度とお考え下さい。 |

|

上の写真の角度違いです。 |

|

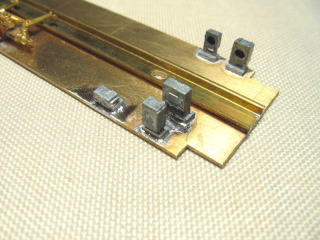

クモハ42やその改造車などでは、つば付きのエアータンクが装備されています。パーツはエコーモデル製を使いますが、取り付け台の幅が広くて並ばないのです。幅をつめる加工はなかなか厄介ですが、写真のように手頃な真鍮板にハンダ付けしてから糸ノコで切ると簡単です。切り離した後そのまま床下器具取り付け板に乗せ、下からあぶると簡単にハンダ付け出来ます。この時ビスでエアータンクを仮止めしておくのはもちろんです。タンクが外せるので塗装がが楽です。 |

|

床下通し管の配管を組み立てます。最近は色々なパーツが出ているようなので、お好みで選んで下さい。これが有るのと無いのとでは雲泥の差です。(何しろ一般完成品にはありませんから)特に大糸線の旧型国電などは別色(ピンクっぽい色)のため非常に目立ちます。本来は車体全長に渡っているのですが、運転用の模型ならば台車間に止めていた方が無難でしょう。 |

|

床下器具との関係を勘案しながら配管を組み、床板へハンダ付けします。写真では判りづらいと思いますが、手ブレーキ用の小プーリーも取り付けました。なおこのパーツ車体の下端部とツライチになるのが正しい位置のため、接着にはあらかじめ真鍮板を加工しゲタをはかせてやります。 |

|

床板に床下器具を置いてみた所です。 |

|

全体の組み立ての前に付随台車用の集電ブラシを組みます。集電は非常に大事です。小型の蒸気や電気機関車を作られた方ならお分りと思いますが、どんなにギア−ボックスを調整しても集電が悪ければまともに走りません。また昨今はLEDが主流で、これなんぞは集電が悪ければその応答速度の速さゆえ、へたな花火より激しく明滅します。LEDに関しては「定電流ダイオード」を使うと簡単・安価に出来るのですが、別の機会に紹介します。 |

|

台車を組み立てた所です。配線には熱収縮チューブを使い不要なトラブルを予防しています。写真では写真撮影用にコード、チューブ共に明るい色を使っていますが、もちろん黒をお勧めします。 |

|

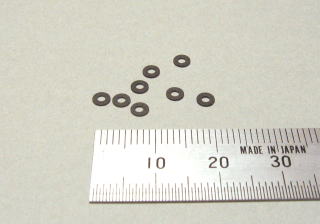

ピノチオ模型からは「パワートラック用ワッシャ」が発売されています。これを使うと台車を取り付けた際の遊びがかなり軽減されますので、ショート等のトラブルから回避出来ます。取り付けのコツは車軸に少量の油を塗っておくと表面張力で車軸にくっつくため組み立てが楽です。走行がぎくしゃくするなどの症状がある車両は試してみて下さい。 |

|

余談ですが「日光モデル」製の床下器具はハンダ付け出来ます。ある種の「アルミ用フラックス」を使うのですが、最近ホームセンターで見かけません。無色透明の液体で粘度が高いです。「淡黄色」の物は試してみましたが駄目でした。ご存じの方はお知らせ下さい。私の物は古いため褐色に変色していますが、ご覧のように問題なくハンダ付け出来ます。接着よりははるかに強度があります。特に17メートル車などはDT−11台車の真上にツナギ箱があるため、そのような場合に効果絶大です。 |

次章では全体を組み立てます。塗装前の仮組みの状態です。

Home | 作り方トップへ |前へ |次へ | このページのトップへ

|