|

ここでは手すりをはじめ、車体のディティール工作を行います。細密化はきりがありませんので、ここでは一般市販完成品より少し上のレベルをめざします。具体的に言うと車体ではパンタ鈎外し装置が付き、床下では引き通し管と多少の配管が付いたレベルです。これだけでも完成品と並べて見た場合、明らかに差があります。また電車は編成で楽しむもの。全体でディティールのレベルを揃えることも重要です。 |

|

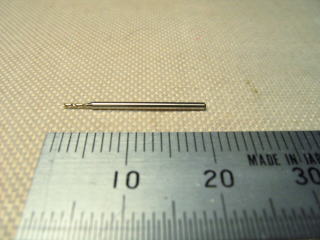

まずは手すりを取り付けますが、穴がハンダで埋まってしまっている事もあるでしょう。そのときはドリルで穴を開け直しますが、写真のようなドリルが便利です。ルーマー型ドリルと呼ばれ、ピンバイスにくわえる部分が(シャンクといいます)1ミリでしっかりと保持でき、刃先の部分は0.05ミリピッチでサイズがあります。すなわち0.4ミリの真鍮線を通す穴は0.45ミリのドリルで開ける事になります。また折れにくいのも特徴です。 |

|

私は手すりの高さを揃えるために、厚手の名刺を使っています。 |

|

手すりを仮止めするには、医療用のばんそうこうがいいみたいです。写真は不織布がベースになったタイプです。結構熱に強いです。なお最近はプラスティックベースの物も出回っていますが、こちらは熱に強いかどうか確認していないので避けた方が無難でしょう。 |

|

手すりのハンダ付けには、写真のようなコテ先のハンダゴテが便利です。平形のコテ先に比べ熱くなりやすいので、コントローラーで下げて使っています。私は平形のコテ先の場合通常コントローラーの目盛りは80位で、丸形のコテ先の場合65から70位で使っていることが多いです。(100Wの場合)なおコテ先のみを交換して使うと、交換時にヒーターが断線することが多いため、ハンダゴテは別にした方がいいと思います。 |

|

手すりのハンダ付けが終わりましたら、一度温湯で洗いフラックスを落とします。そして室内側に出っ張った手すりをニッパーなどで切り落とします。余談ですが電気配線に使用するニッパーとは別けた方が良いでしょう。真鍮線は銅線に比べると硬いため、すぐ切れ味が悪くなってしまいます。私は銅線用の切れ味の悪くなった物を模型で使っています。

ディティール工作は特に順番は無いのですが、私の場合「足掛け台(前後)ヘッドライトあたりから始めます。 |

|

ヘッドライトステーはオプションパーツを使いました。(写真)なお湯口を残したままステーにハンダ付けした方が、正面から見て水平にしやすいです。ハンダ付け後湯口を切り落とし、モーターツールで整形しておきます。ヘッドライトを点灯される方は、この段階で穴を開けておきますがモーターツールで少しへこむ位に削っておくと、ドリルが逃げないで穴開け出来ます。 |

|

クモハのパンタ付近です。模型では上から眺める機会が多いため、ある程度手を入れてやった方が見栄えがします。 |

|

上の写真とは違う角度です。なおパンタ台は塗装後パンタと共締めした方が簡単なので、この段階では位置合わせのみしておきます。(ロストワックスパーツは縮みの関係で正確な寸法が出ていません。必要なら穴を広げておいて下さい。) |

|

テールライトケースを加工します。写真のように角を削りますが、モーターツールの先端はカッターだと引っかかったりするので、私は円盤形の砥石を使っています。 |

|

テールライトケースをハンダ付けする際は、何かの方法で車体を固定しなければなりませんが、私は写真後ろのようなグッズを使っています。 |

|

使用中の写真です。この商品はアメリカ製のためマレー機関車でも使用できます。 |

|

車体を保持台にはめ込み、テールライト用の穴を精密リーマーで広げます。 |

|

テールライトケースを車体と平行になるようにハンダ付けします。車体の内側から取り付けるパーツがすべて付け終わったら、床板取り付け用のアングルをハンダ付けしますが、もう一度車体の内側を点検し出っ張り(手すりの足やロストパーツの湯口など)をモーターツールで削っておきます。アングルをハンダ付けしてしまうと、手が入らなくなります。 |

|

アングル取り付け用治具はキットに付属していますが、これだけでは車体端部分にうまくコテが当たりません。そこで写真右のような形状の物をもう1組作っておきます。使用法は後で説明します。 |

|

まず車体中央部を固定します。深さは電動車は2ミリ、付随車は1.5ミリです。ハンダ付けの場所は3扉車の場合ドアの両側だけで充分です。2扉車の場合はさらに中央付近に2カ所位です。全長にわたってハンダ付けする必要はありません。 |

|

先程加工した治具の使い方です。 |

|

ハンダ付けが終わった様子です。この後キサゲで軽く削っておいて下さい。 |

|

車両保持台にはめたまま、平妻側の胴受けをハンダ付けします。 |

|

最後に幌枠や可動式貫通路桟板などをハンダ付けしますが、この後歯ブラシなどで磨くことが難しくなりますので、塗装直前に全体をクレンザーで磨いた後の方が良いでしょう。なお方向板枠はあらかじめハンダを少しつけておいて、裏側からあぶって付けるとうまくいきます。 |

|

上の写真とは違う角度の写真です。ベンチレーターも忘れずに組んでおいて下さい。 |