|

ここでは車体の基本的な形を作ります。まずキットの箱を開けたらとりあえず取り扱い説明書を一読し、全体の構成をイメージしておきましょう。この章では前面を組み立て、屋根先といわれる部分(いわゆるオデコ)と共に車体を組み立て、いわゆるハコにします。 |

|

今回は原型車のキットから更新車を作りますので、まずキットに入っている前面がそのまま使えるかどうか検討します。ここではピノチオ模型より分売されている更新車の前面を使うことにしました。 |

|

同じくピノチオ模型からは窓枠もパーツとして販売されていますので、適当な物を選びます。 |

|

前面を組み立てる前に、前面貫通ドアを合わせてみると下端部が多少出張ってしまうことに気がつきます。そこで0.5ミリ位糸ノコでカットしておきます。 |

|

前面に窓枠をハンダ付けします。最初は少量のハンダで仮止めし、問題が無ければ本付けします。写真のようにクリップなどで保持すると作業しやすいでしょう。この後同じように前面貫通ドアも半田付けします。

ヒント なるべく少量のハンダで済むよう心がけましょう。 |

|

乗務員扉のクツズリを半田付けする前に前面に少々切り込みを入れます(クツズリが少々長いため)約0.5ミリです。

|

|

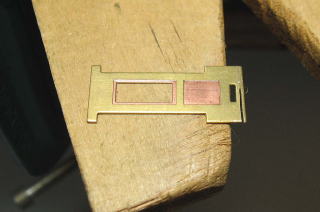

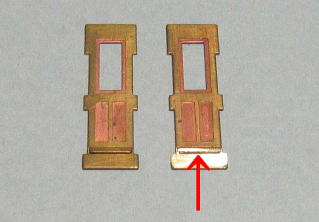

乗務員扉のはそのまま付けると、クツズリの厚みの分だけ上になってしまうので、あらかじめ下部を削っておきます。(写真の矢印の部分、約0.5ミリです。プレスの間からスキマが見えてくる位でOKです。 |

|

乗務員扉を半田付けします。写真のようにクリップなどで仮止めし、OKならば本付けします。 |

|

可動式貫通路桟板を取り付ける方は、ここで加工します。写真のように長穴に加工します。 |

|

実際にセットしてみます。0/3(サンゼロ)の糸ノコ刃1回だと狭いようで、上の写真のノコ刃の位置で一度加工し更に下側でもう一度加工するとちょうど良いようです。なおこの加工は後からでは非常に難しくなります。忘れずに加工しておいて下さい。 |

|

前面が完成したら、必ず幅が35ミリに仕上がっていることを確認して下さい。 |

|

連結面の妻板も同じように加工しておきます。 |

|

車体の余分なベンチレーターの穴を埋めます。通常更新車のキットをそのまま組む場合はこの作業は必要ありません。

上の写真はピノチオ模型から発売されている「2ミリ穴埋め部品」です。

|

|

ベンチレーターの余分な穴に「2ミリ穴埋め部品」を差し込み半田付けします。またランボード用の穴には真鍮線を植え込みます。 |

|

車体の幅を35ミリに合わせます。通常は多少広めの事が多いと思いますので、写真のように親指で側板を支えながら、屋根を押すようにすると裾が狭くなることを防げます。 |

|

妻板を半田付けする前に、縦樋取り付け用のガイドの線を引いておきます。写真のようにVブロック等で車体を支え、下から1ミリの所に線を引きます。 |

|

ついでに屋根先にもヘッドライトや手すり等のケガキを行っておくと、車体を組み上げてからケガくより楽です。

上の写真は足掛けのケガキをしているところです。 |

|

前面を取り付けます。仮止めをして、問題がなければ本付けします。 |

|

後部妻板を取り付けます。この部分に補強として1×1のアングルを半田付けしておくと、後で角をRに加工した時に強度が出ます。

|

|

旧型国電は左の写真の矢印の部分にRが付いています。これを再現すると角の部分が弱くなるため、あらかじめ補強を入れます。 |

|

屋根先を補正します。この時代のピノチオ模型のキットは屋根先のプレスにやや難があります。平妻用の屋根先の矢印の部分が盛り上がっているのです。今まではこの部分をヤスリ掛けで補正する方法が主体でした。ただこの方法では矢印の部分の肉厚が極端に薄くなってしまうのです。ここでは別な方法で補正します。 |

|

まず適当な角材を削って治具(木型)を作ります。幅は32ミリ位、上部は屋根のRに合わせて鉋(かんな)等で削り、サンドペーパー等でなめらかにしておきます。カーブは大体合っていればOKです。そして角の部分を斜めに落としておきます。 |

|

ここで使うのは写真のような彫金用の小型ハンマーと当て金(あてがね)と先を丸めたビット状の物(写真では古いドライバービットの先を丸めた物を使用しています。 |

|

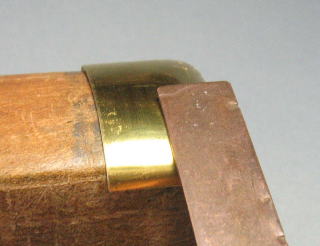

ハンマーで叩きたい(たたき)部分に当て金(あてがね)(この場合は真鍮の端切れを使っています。)を当て、ハンマーで叩きます。ハンマーで直接叩くのでは無く当て金を当てて、傷が付くのを防ぎます。最初は軽く、様子を見ながら力を加減します。 |

|

補正が終わった写真です。上の補正前の写真と比べてみて下さい。光の加減で判ると思います。この後幅が35ミリになるように、またなるべく屋根のカーブに合うように、指やヤットコ等で補正します。 |

|

半流側の屋根先を仮止めします。通常半流側は比較的簡単に合いますので問題が無ければ、次の工程へ進んで下さい。 |

|

問題は平妻側です。大体合っていればこの写真のような仮止めで済みます。しかし肩の部分がかなり合わないようでしたら、側板部分で仮止めし「肩の微調整」を先に行ってみて下さい。 |

|

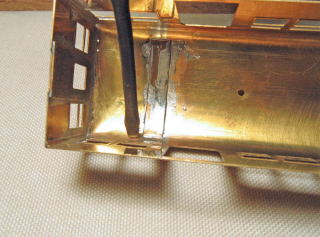

屋根先補強板を半田付けします。この時ドライバーなどの先で強く押さえつけるのがコツです。このあと前面側に裏からハンダを流しておきます。 |

|

肩の部分のRを微調整します。屋根先の方が凹んでいれば、内側から写真のようにビットを当てて少しずつたたきます。反対なら外側からやはり少しずつたたきます。 |

|

写真は外側からたたいている所です。少しずつ合わせて下さい。 |

|

補正が終わりましたら、継ぎ目を消す意味で表側からもハンダを流しておきます。またこのキットは原型車のため砲弾型前照灯のための穴が開いていますので、タップを立てて1.4ミリネジで穴を埋めます。

|

|

写真はネジをハンダで固定した所です。このように穴埋め目的でネジを切る場合は浅めに切ります。(完全にネジを切らず途中で止める)こうする事によりネジが固く締まり、あとから緩むようなことも無くなります。またこの場合のネジは真鍮製でメッキしていない物が良いでしょう。 |

|

ランボードの穴に植え込んだ真鍮線を削ります。わずかですので最初から精密やすりを使います。 |

|

ベンチレーターの穴に埋め込んだ2ミリ穴埋め部品を削ります。最初は細目やすりで削ります。この時車体に余分な傷を付けぬよう、写真のようにテープ等で養生をすると後が楽です。大体削ったらテープをはがし精密やすりで仕上げます。 |

|

細目やすりで荒削りをします。車体の前後方向にのみやすりを動かします。 |

|

大体この程度になったら、今度は精密やすりで仕上げます。細目やすりの傷を消すのが目的です。また妻のRもこの段階でやすります。 |

|

ヤスリ掛けが終わったところです。この後耐水ペーパーで仕上げます。最初は400番位で、仕上げは800番位で良いでしょう。木ぎれ等に巻き付け水を付けながら、必ず前後方向に動かします。妻面のR部分等は指先に耐水ペーパーを巻き付け磨きますが、くれぐれもリベットを削らないように。 |

|

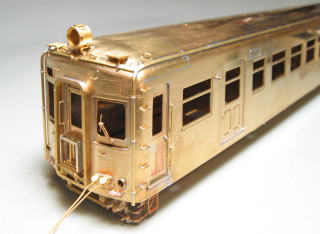

耐水ペーパーで仕上げた車体です。この章の完成です。 |

|

上の写真の反対側です。 |

|

半流側の拡大です。 |

|

平妻側の拡大写真です。この程度にまでは合わせられると思います。どうしても継ぎ目が残ってしまいますが、通常は雨樋が付くので隠れてしまうため問題ありません。しかし張り上げ屋根の場合はどうしても継ぎ目を塞がなければなりません。 |

|

写真はクモハ53007です。この場合は最後にハンダで埋めました。スキマが大きい場合はタミヤ模型のエポキシパテも有効です。 |