ショートストーリーの部屋 第八回 「羽の素描」

羽の素描

・・・・・

●スナック店内-夜

カウンターの向うで、皿を洗っている高見。

カウンターの席に、それを見つめながら珈琲を飲んでいる藤井。

高見、顔をあげて藤井に、

「友達が、卒業証書とどけてくれるそうだ。まあ、もう、どうでもいいんだけど、

よく卒業させてくれたよ。お前の方は、どうなんだ」

「おれは、とても無理だろうな。もう、ずっと行ってなかったし、小さいけどデザイン事務所に潜り込んだよ」

「そうか、おれは紹介されてた広告代理店、断った。やる気起きなくてな、

このままバイト続けて、絵の方を続けてみるつもりだ」

「そうか・・、頑張るな・・。」

「まあ、会社勤めも大変だと思うが、でも、よかったじゃないか」

沈黙が来て、藤井、珈琲を飲む。

高見、少し皮肉な笑みを浮かべて、

「妹の奴だが・・、最近、お前と会っていないかって聞いてたぜ。就職捜しで忙しそうだって言っておいたけど」

「・・・・・」

「古い仲なんだ、会ったって構わないじゃないか」

「・・いや、そうはいかないよ。やっぱり婚約者・・、できたんだ。そういうわけには、いかないよ」

「そう、気にすることもないと思うけどな」

藤井、応えずに重苦しくなる空気を払い除けるかのように珈琲を飲み干す。

「じゃ、そろそろ行くよ。忙しそうだし、顔も見たしな・・」

立ち上がり、レシートを捜すが、ない。

「あれ、・・いくらかな・・」

財布を取り出して、高見を見る。

「(軽く)いいよ」

「(むきに)いや、払うよ」

「(あっさりと)そう、380円」

藤井、小銭を捜すがない。

「すまん、万札しか・・ない。お釣・・あるかな」

「だから、いいって」

「しかし、・・じゃ、今度でいいか」

「いいさ・・、今度な」

「すまん、じゃ、借りとく」

出口に向かう藤井。カウンターの高見を出る前に振り返り、

「じゃあ」

高見、カウンターの向うから、その藤井にうなづく。

●新宿・地下道-夜

うつむいて歩いている藤井。

のしかかる虚脱感と寂しさに襲われたように、その足が止まる。

通路の壁に手をついて、もたれかかる。

藤井の目から涙が落ちてくる。

すばやく手で拭うが、後から後から、涙は滲んでくる。

それをまた追いかけるように手で拭い取っていく。

藤井の視線の先に浮浪者の男が壁に背を向け、死んだように寝ている。

地下道が暗闇の中にフェイドインしていく。

●お茶の水の街-夕方

駅周辺に学生たちとサラリーマンが溢れている。

その活気のある人込みのなかから、藤井の姿が見えてくる。

あれから一年後の藤井である。肩には画材バッグをかけている。

●素描アトリエ

数十人の年代もまばらな男女が白いスケッチブックをひろげ座っている。

そのなかに藤井も居て、鉛筆を削っている。

その目の前に汚れたスニーカーの足が現れる。

見上げると高見が立っている。

「なんだ、来てたのか。ひさしぶりだな」

「おれは、いつもは午前のほうなんだが・・」

「そうか、頑張ってんだな。・・でも少し痩せたか」

「そうでもないさ。お前も絵画に転向か」

「いや、仕事の方だけじゃ、やっばりつまんなくて、時々来てるんだ。

それにイラストも素描やってると勘みたいなものあるし・・」

「どんなの描いてるんだ、ちょっと見せろよ」

藤井、バッグからイラストの入ったファイルを取り出して、高見に渡す。

高見、ぱらぱらとめくって、

「ふーん、おー、なんかやりそうだな」

藤井の目を見てにやりとする。

「お前は・・」と藤井が言いかけたところへモデルが入ってくる。

高見、ファイルを藤井に返し、

「じゃ、また後で」と離れていく。

台座に上がったモデル着ていたガウンを取る。

●電車・車内--夜 乗客もまばらな車内。

座っている藤井と高見。

藤井のクロッキー帳を開いて見ている高見。

藤井の描いた裸婦の素描はシンプルな線でバランスよく描かれ、各ページに整然と並んでいる。

「なるほどな、こういう描きかたも、あるんだよな」

「どうしてもな・・、イラスト癖が付いたみたいで、ちよっとな・・甘いだろ」

「そうでもないさ、わかりやすいってのも簡単じゃないさ」

「お前のも、見せてくれよ」

「ああ、でも、最近壊してばかりなんだ・・」

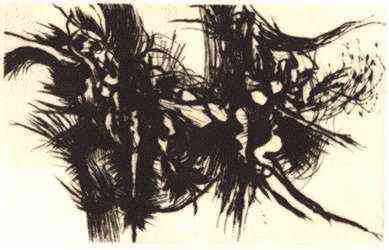

高見、無造作にカルトンに重ね挿まれた素描の束を藤井に渡す。

開くと、無数の線で真っ黒にされたような素描の中から、わずかに裸婦と判別できるものや、

切り裂かれたような肉体の断片のモチーフが一枚を埋め尽くしているもの。

デフォルメ(誇張)されたフォルムのポーズをとった裸婦など。

いっぱいに描かれた裸婦の表情は、時に悲痛さを感じさせる。

藤井、高見の顔を思わず見つめる。

高見は、車窓の過ぎ行く街の照明をただ、憑かれたように見つめている。

「なんだか・・、高見さ、昔嫌ってただろ、表現主義とか・・」

「そうか、そうだな・・」

「退廃だとか・・、深刻ぶってるとか・・病的だとか」

「ああ、・・そんな感じか」

「いや、すごい集中力感じるよ。・・ただ・・あまり魂詰め過ぎるなよ」

「(薄く笑って)お前も、そう思うか」

高見、藤井の顔を正面から見つめて続ける。

「妹と、同じことを言うやつだな」

「ああ、百合子さん、元気か・・幸せそうか」

「あいつは、まだ家に居るよ。結婚やめたんだ」

「(驚いて)やめた、どうして」

「まあ、気が変わったんだろ。妹、おてんばだからな」

「そんな、ばかな。信じられんな、そんなこと」

「まあ、いいじゃないか、そのうちお前にでも貰ってもらうさ」

「(ふいをつかれたように)冗談はよせよ」

「いやか?」

高見の視線は、意外に真剣で藤井戸惑う。

「何言ってるんだ。いやもいいもあるもんか。おれにそんな資格が・・」

「資格・・? 何言ってんだ。お前はこんな時は正直じゃないよ」

「・・。とにかくもう止めよう、そんな話し」

微笑を浮かべて、うつむいた藤井を見ていた高見、顔を車窓の外に移す。

次の駅の到着を知らせるアナウンスが聴こえてくる。

●急速に曇っていく空・・厚い雲

●高見家の平家の屋根に落ちてくる雨

その降る雨がどんどん強くなり、雷の光が走る。

●高見家の部屋

暗くなった部屋に、窓の外を見つめている百合子の顔が雷の光に照らされる。

窓の外に降る雷雨は強さを増し、滝のような音とともに、百合子の視線の先の

窓の外に見える景色をかき消していく。

百合子の瞳が瞬きもせずに、その雨に向けられている。

●素描教室--朝

モデルを前に、もくもくとクロッキーをしている人の中に藤井がいて、まわりの顔を見回している。

高見の姿はない。

●電話ボックス

受話器を持った藤井がいる。

ベルの呼ぶ音が、聴こえてくる。

やがて繋がり、「はい」という声がする。

「あ、もしもし、藤井です。ごぶさたしています」

「はあ、藤井さん」

その声は藤井の母の声のようである。

「引越されたこと、知りませんで、学校時代の友人に聴いてようやくかけました。あの、高見君は・・・」

「あ、はい・・、ちよっとお待ちになって・・」

暫くして、受話器を取る音がする。

「あ、高見か。あれからずっと、どうしてるかと思って・・」

「もしもし、あの、私、妹の百合子です。おひさしぶりです」

「あ、すみません。早とちりしてしまって。お元気ですか、その、こちらも引越してたりしてて

なんとなく遠くなって、疎遠になってしまって・・」

「いえ、こちらこそ」

藤井、続ける言葉に困る。

「あ、あの高見君は出かけていますか」

「ええ、すみません」

「そうですか、出かけてますか」

「はい・・」

「ちよっと、教室の方で会えるかと思ってて、・・どうしたかと・・」

やや、間があって百合子が、

「・・あの、もし、お時間があればお話できたらと・・、お会いして」

「ええ、大丈夫ですが、今でよければ・・、じゃ、そちらのほうまで伺いましょうか」

「すみません」

「いえ、近くですから、ここ」

「じゃあ、1時間後ぐらいに駅の前でお待ちしています」

「はあ、分りました、じゃあ」

藤井、受話器をおくと、時計を見る。

少し、考えるような釈然としない感じで、ゆっくりと、駅の方に歩いていく。

●駅・改札口

藤井が改札を出てくると、すでに百合子が待っている。

百合子の着ている純白のセーターの姿が藤井の目に眩しく飛込んでくる。

気づいた百合子、軽く笑みを浮かべて近寄ってくる。

藤井、手を上げて「やあ、どうも」と照れくさそうな表情。

●川の土手の近くの荒れた草地

川の側の土手には、すすきが群がって生えている。

藤井と百合子が歩いてくる。

「すみません。家に来て頂きたいんですがけど、母が少しまいっているもんですから・・」

「いえ、どこでも」

「喫茶店も街の近くは・・、話しにくくなると思って・・」

「構いませんよ。どこでも、・・ここで伺います」

ふたり、すすきのなかを歩いて、川の見える方へ近づいていく。

百合子、立ち止まり、川を見つめているが、切り出しかねているかのように無言。

「もう、少し冷え込んできますね。なんだか短い秋でしたよね」

と、無言の百合子を追いこして、川の方に近づく藤井。

背後から、その藤井の背中を見つめて百合子が、

「実は、兄なんですけど、ふた月ぐらい前から、家に帰ってないんです」

「帰ってないって・・、どこか行ってるんですか?」

「暫くは、おともだちの所にでも、泊まっているのかと思ったんですが・・、

なんだか、家を出たまま、戻らないつもりらしいんです」

藤井、百合子の横顔を見つめ、つぎの言葉を待つ。

「一昨日、電話をかけてきました。ともかく捜さなくていいって、暫く独りになるからって」

「なにか、あったんですか」

「私、自殺なんて、しないかって、そんなつもりじゃないかって聞いたんです。そしたら、

それには応えなくて、とにかく心配はいらないって、言ってて」

「まさか・・」

「だから、もう一度、聞いたんです。そしたら、ようやく・・、

その気はもうないって言って、電話を切っちゃったんです」

「でも、どうして自殺なんて話し・・」

そんな藤井の視線を避けるように川の方を向いて百合子、

「父のことなんですけど、結局、いろいろ出てきて・・・、私が婚約した時にあちらの家の方が

調べてたんです。ずいぶん詳しく」

「・・・・」

「兄と私が知ったのは、私が中学生のころです。母は、黙ってろって言ってて・・」

「確か、お父さんはだいぶ前に亡くなったって、聞いてましたけど」

「ええ、でも、それはほんの1年前のことなんです。長く病院にいて、そこで・・」

「・・・」

「ちょっと、先天的なところがあって、死ぬ前は・・かなり極度な、そんな状態になってたらしくて」

川の向うの鉄橋を電車が渡っていく。

まるで、その音が、静かな草地にいるふたりに、唯一聴こえてくる音のようだ。

「婚約者の人は問題にしないって、結婚するって言ってくれたんですが。私が断ったんです」

「どうしてですか」

「御両親と縁を切らせるなんて、できませんから。それに私、やはり自分で言わなかったことも・・、

あちらから言われて・・気持ちの整理がつかなくなって・・」

「高見がなんだか、時々悩んでたように見えたのは、そのせいですか」

「兄は、だんだん本格的に絵を描きだして、父に似てきたことをひどく、怖がってるみたいでした」

「そうですか・・」

藤井に、高見の電車での横顔が浮かんでくる。

すすきのなかを歩きはじめた百合子、立ち止まり、すすきの穂を一本掴み、

「すすきの穂にも法(お)ず・・って、言葉があるんです。そんな状態でした、兄、このところ。

ちょっとしたことで、ぴりぴりしてるような、落ち着かない感じでした」

また再び鉄橋を渡っていく、乗客の影のある電車を見つめたまま藤井、

「高見、昔、表現主義を嫌ってたんです。この前、素描、見せてもらってて・・」

「ええ、でも、結局、捕まっちゃったよって、兄、これも才能だよなって、最初笑ってたんです。

でも、だんだん、無口になって母と心配してました。ある時、抵抗するのはもう、疲れた。

見えるとこまで、やってみるって、言ってて・・」

「見えるとこって・・?」

「よくは分らないんですけど、時々、今日はずいぶんなんだか見えた気がするって、言ってたり、

うそだうそだ・・、これはでっちあげだ・・と言っていたり、してました」

「・・・そうですか・・・ぼくもよくわからないけど、高見は才能のある奴です」

「そういってくれる人も、居たみたいなんですけど、人付き合い嫌いでしょ、兄。

画廊の人とも巧く話できなくて、ちょっと気に入らないと、もう付き合わないんです」

「どこへ行ったか、見当も・・?」

「つきません。・・・私、捜さないことにしたんです。死なないって言った言葉を信じることにして。

帰るのを待とうと思います」

「きっと、ぼくには今までも、なにも言ってくれなかったから、これからも連絡はないと思いますけど・・」

そんな哀しい響きに聴こえる藤井の言葉を、遮るように百合子、向き直ると、

「いいえ、兄は藤井さんのことを、とても親しく思っていました。

自分にはない率直な、気持ちのいいとこがあるって、いつも羨ましいって言ってました」

「そんな、まさか、ぼくは満足に卒業もできなくて、絵描きを早々に諦めたくらいですよ、ずっと劣等生でしたし」

「人には、それぞれ違った道があります。・・私も藤井さんは気持ちのいい人だといつも思っていました」

きっぱりとして言う百合子の視線を眩しそうに受け止める藤井。

いつか夕日が、すすきの穂の群れを赤く染めている。

●駅の方に向かう道の上のふたり

ふたりの背中を夕日が赤く染めている。まるで燃えていくふたりの男女のように。

並んで歩いている百合子が口を開く。

「夏の終りの頃ね」

「なんですか」

「ものすごい夕立ちと雷が続いた日があったでしょう」

「そういえば、そうでしたね」

「いつも、ただ怖いって思っていたんですけど・・、ある日、滝のように降ってくる雨を見ていて、それが・・

地面や隣の屋根とか、どんどん・・いろんなものを洗い流していく気がして・・ずっと見ていたんです」

「・・・・」

「その日は、怖くなくて、違ったんです。なんだか、自然の力みたいなものをすごく感じて・・、見せつけられて」

「ああそうか・・、なんとなく、わかります」

「人がいろんなことで、悩んでて、それはそれで大変なんだけど。でも、ちょっとだけおかしなことにも思えて・・、

人間って、なんでも思いのままに地上を征服しているつもりでいたり、

すごく力持ってるって思ってたりしますけど・・・」

「うん」

「あの雨の中で感じたのは、自然の力とかエネルギーみたいなものって、人が及びもつかないぐらいの、

そんな・・想像を遥かに超えた力があるのにって・・、なんか、いろんな悩みみたいな思いも小さく見えて・・・・」

「へえ、なんだか、いいですね、聞いてると、想像しちゃう・・・少し思い当たる感じの話です」

「雷が頼もしく感じるなんて、私には新鮮でした。滝の雨の中に飛び出して、自然に抱き締められたい気持ちでした」

「で、飛び出したんですか・・?」

藤井のその言葉に困ったようにはにかみ、そして悪戯っぽい視線を見せる百合子の顔は急に子供っぽい感じがする。

「いえ、そうしようと思ったんですけど・・、ちょっと風邪ぎみだったので・・・」

それをきっかけに、ふたりははじめて声をそろえて笑う。

「百合子さんが、元気でよかったです」

「私は大丈夫です。兄も必ず、戻ってくると思います。ぜひ、前みたいに三人で時間を過ごしてみたいんです」

「必ず、戻りますね・・・高見」

「ええ、必ず・・・」

ふたりは肩を並べ、駅への道を歩いていく。

ふたりの背後には、荒地だが・・、それでもすすきの群れが、夕陽に染まった黄金色の輝きを見せている。

おわり ------99.10.11

上のメニューに行く