PC-9801RX21 ネタ

PC-9801RX21 Power Up

PC-9800シリーズ デスクトップパソコン PC-9801RX21のパワーアップについてまとめたページです

2023/ 7/ 1 更新

[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]

PC-9801RX21とは

PC-9800シリーズで初めて Intelの 16ビット x86 CPUである 80286を採用したマシンは、1985年 5月に発売されたハイレゾ専用マシンの初代 PC-98XAです。このハイレゾ (後のハイレゾモード) とは、MS-DOSや Windows 3.1で利用できる 1120×750ドット、4096色中 16色の画面モードのことです。

ただし、PC-98XAは「PC-98」の名が示す通り一般の PC-9801型番のパソコンとはメモリマップが異なるため、PC-9801型番用に作られたソフトウェアや拡張ボードが使えなくなってしまいます。この様に、PC-9801型番との互換性が低かったため、一般には普及しなかったのですが、高解像度画面を必要とする CADの分野などでは、人気が有りました。

PC-9800シリーズの中で 286マシンの歴史は意外に長く、この初代 PC-98XA以降 1990年 11月発売の PC-9801DXまで、実に 5年半もの間、ハイエンドからエントリーに位置を変えながらラインナップに登場していました。(^ ^;;

一方、PC-9800シリーズのノーマルモード専用機で、初めて 80286を採用したマシンは 1986年 10月に発売された初代 PC-9801VX (PC-9801VX0/VX2/VX4) です。この PC-9801VXからは、標準でメモリを 640KB、640×400ドット 4096色中 16色の画面モードを搭載し、さらに、EGC (Enhanced Graphic Charger) が搭載された事でグラフィック表示の高速化が図られました。この機体で確立された基本仕様は、PC-9801FA/FS/FXの頃まで変わりませんでした。

ちなみに、同じ年の 12月に、PC-9801VX4/WNという Windowsプリインストールモデルが発売されていました。こんな昔に、既に Windowsインストールモデルが存在するとは驚きです。実用的だったかどうかは分かりませんが(^ ^;;

その後、1988年 8月に発売された PC-9801RA2/ RA5 (i80386 16MHz搭載) から筐体のデザインがアーバンホワイトの新筐体に変わり、286機もこれを受けて翌月に新筺体の PC-9801RX2/ RX4が発売されました。

この流れの中で、1989年 10月に PC-9801RX21/ RX51は、PC-9801RX2/ RX4の後継機として、価格を抑え「多彩なニーズにコストパフォーマンスで応えるデスクトップ 98標準モデル。」 というキャッチコピーと共に登場しました。

なお、上位機種の PC-9801RA21/ RA51 (i80386 20MHz搭載)と PC-9801RS21/ RS51 (i386SX 16MHz搭載) は一月遅れの 1989年 11月発売です。

この PC-9801RX21/ RX51から PC-9800シリーズのロゴが現在のものに変わりました。

![]()

当時の PC-9801Rシリーズのラインナップは以下の通りです。

| 型番 | CPU | メモリ | FDD | HDD | 標準価格 (税別) |

|---|---|---|---|---|---|

| PC-9801RX21 | 80286 12MHz | 640KB | 5インチ 2HDタイプ 2ドライブ |

- | 338,000円 |

| PC-9801RX51 | SASI仕様 40MB | 508,000円 | |||

| PC-9801RS21 | i386SX 16MHz | 640KB | - | 398,000円 | |

| PC-9801RS51 | SASI仕様 40MB | 568,000円 | |||

| PC-9801RA21 | i80386 20MHz | 1.6MB | - | 498,000円 | |

| PC-9801RA51 | SASI仕様 40MB | 668,000円 |

PC-9801RX21/ RX51と先代の PC-9801RX2/ RX4との違いは、ハードディスク内蔵モデルで容量が 20MBから 40MBに増え、ロゴと標準価格が変わった以外に大きな違いはありません。(^ ^;;

PC-9801RX21は自分が中学生の時に、始めて手にした記念すべき PC-98です。当時、新品で 20数万円でした(笑)。

CPUとメモリ

● 搭載 CPU

二代目 PC-9801RXが搭載している CPUは、PLCCタイプの Intel 80286または AMD製 80L286 (12MHz) と DIPタイプの NEC製 V30 (uPD70116C、10MHz) です。V30は 10MHz品を搭載していますが動作クロックは 8MHzです。V30が搭載されているので、現在主流の V30エミュレーションモードで動かない、古いソフトウェアでも動作させることができます。

当時、ソフトウェアの互換性を考慮して 80286など高速な CPUと互換性の維持のために従来の V30を搭載し、その都度切り替えて使用するというのが一般的でした。ちなみに、このモデル以降ではコスト削減のために V30は省かれ V30エミュレーションモードに取って変わられました。詳しい CPUの解説は、企画課ヘどうぞ。

なお、2つ搭載しているといっても、最近の PentiumIIIマシンのような、Dualではなく Twinなので、同時に動作させることはできません。CPUの切り替えは、本体前面のディップスイッチの「3-8」で設定します。

システムクロックは 12MHzで、CPUの動作モードにより、12/ 10/ 8MHzに切り替えることができます。システムクロックは 12MHzですが、俗にいう 5MHz機に当たり RS-232Cシリアルの通信速度は、19,200bps (場合によっては、38,400bps) まで出すことが可能です。

80286の動作クロックを切り替えるには、本体前面のリセットボタン横に有るスライドスイッチで切り替えます。12MHzと 10MHzに変更可能です。V30モードの場合は 8MHz固定です。

● コプロセッサ

コプロセッサは、Intel 80287 10MHz (80286用、NEC PC-9801-63、PC-98XL-03)、同じ 80286用の Intel i287XL、Intel 8087-2 (V30用、NEC PC-9801-33/ 62) に対応しています。コプロセッサは、現在の CPUの浮動小数点演算ユニット (FPU) に当たり CPUと共に動作して、関数演算などを専門に担当します。当時は、CPU自体が非常に高価だったのでオプション扱いになっていました。

また、80286や V30用コプロセッサの動作クロックは、システムクロックに同期するため、単純に CPUの動作クロックだけを上げてもパフォーマンスは殆ど変わりません。

取りつけるコプロセッサによってもパフォーマンスに差が出ます。Cyrix CX82S87 (FasMath)や IIT 2C87といった 80287互換製品などは、Intel純正品の 80287よりも高い浮動小数点演算処理能力を持ちます。

コプロセッサを搭載した場合は、ディップスイッチの「2-5」を「ON」に切り替えてから、N88-日本語 BASICまたは、MS-DOS上のメモリスイッチの設定「SWITCH.EXE」の項目で、V30用は「数値データプロセッサ 1」の項目を、80286用は「数値データプロセッサ 2」 の項目を「有」に設定します。

なお、PC-98XA-03 (80287 8MHz) も搭載可能ですが、動作クロックが 8MHzのためマザーボード上のメモリコネクタ脇にあるジャンパスイッチ「SW7」を変更する必要があります。通常は「5-6」「7-8」がショートですが、PC-98XA-03の場合は「1-2」「3-4」をショートに変更します。次の写真を参考にしてください。

説明書に記載が有りませんが 80286用コプロセッサの動作クロックは次のように 4通りに設定できます。8MHzと 10MHz以外は動作保証外ですのでご注意ください。赤い部分がデフォルトです。 PC-9801RXだけでなく PC-9801UX (SW1) でも同じですのでスイッチの番号は違いますが 286機に共通と思われます。

表中のベンチマークソフト CPUCHKは、I-O DATAの CPUアクセラレータ PK-486シリーズに付属の物です。PC-9801VX 10MHz 80287を 1とした場合の比率になっています。数値が大きいほど高速になります。全て i80287、MS-DOS 6.2で測定した結果です。

| SW7 ジャンパ設定 | 80287 動作クロック |

ベンチマークソフト CPUCHK Ver 1.24の値 |

|||

|---|---|---|---|---|---|

| 01-02 | 03-04 | 05-06 | 07-08 | ||

| ショート | オープン | ショート | オープン | 6MHz | 0.62 |

| ショート | ショート | オープン | オープン | 8MHz | 0.82 |

| オープン | オープン | ショート | ショート | 10MHz | 0.99 |

| オープン | ショート | オープン | ショート | 12MHz | 1.24 |

12MHzの設定では、最高 10MHz動作の i80287も動作しますがオーバークロックになります。ちなみに、80286 10MHzの PC-9801UXでもコプロセッサは 12MHzで動作します。i287XL等の 12MHz以上で動作するコプロセッサを搭載した際にはお勧めの設定です。

● メモリ

メモリは標準で 640KB搭載し、最大 11.6MB (公称) まで増設できます。メモリの増設は、マザーボード上のメモリ専用スロットに 3MBまで増設でき、それ以上は、Cバス (汎用拡張) スロットに増設します。Cバス用汎用メモリでもプロテクトモードに対応している製品では、公称値を上回る最大 14.6MBまで増設できます。

このメモリ専用スロット対応の物は、80286以降で採用されたプロテクトモードに対応し、ウェイトも少ないので、Cバススロットのものよりメモリアクセスが高速です。

補助記憶装置

● フロッピーディスクドライブ (FDD)

5インチ 2HDタイプの FDD (NEC製 FD1155D、VFO有り、34ピンコネクタ) を 2ドライブ搭載しています。このドライブは 1MBメディアと 640KBメディアの両方に対応しています。

さらに、外付け 1MB専用 FDDコネクタを搭載しているので、1MBタイプの FDDを 2ドライブ接続可能です。

ちなみに、当時 PC-9800シリーズでは 5インチ FDが主流だったので、5インチ FDD搭載モデルと 3.5インチ FDD搭載モデルとは完全に別れていました。標準デスクトップで 3.5インチ FDD搭載モデルには i386SX搭載の PC-9801ESと 80286搭載の PC-9801EXの二機種があり、ともに標準で PC-9801-26K相当のサウンド機能を搭載していました。

● ハードディスクドライブ (HDD: 固定ディスクドライブともいう)

PC-9801RX51では、SASI (Shugart Associates System Interface) 仕様 (ドライブ自体は ST-506仕様) の 40MB HDDユニット (PC-9801-RA35) を内蔵し、PC-9801RX21ではオプションになっています。

PC-9801RX21で使用できる純正 HDDユニットは、「PC-9801-RA35/ RA35L」で、SASIインタフェース (I/F) とドライブが一つのユニットになっています。これが内蔵されていると、最大 4ドライブ (内蔵含む) までの SASI HDDが接続できます。

なお、PC-98では、IDE I/Fは SASI I/Fと同等に扱われるので同時に使用する事ができません。SASI I/Fと SCSI I/Fは、割込みなどのリソースが重ならなければ同時に利用できます。

グラフィック、サウンド機能

● グラフィック機能

グラフィック機能は、最大 640×400ドット、4096色中 16色で、EGC (Enhanced Graphic Charger) により描画の高速化が図られています。

また、PC/AT互換機とは異なり、JIS第1、第2水準の漢字 ROMを標準で搭載しているため、MS-DOSや BASIC上で高速な漢字表示が行えます。

なお、Windowsで多色で高解像度の画面を利用するためには、別途グラフィックアクセラレータボード (ウィンドウアクセラレータボード) を汎用拡張バス (Cバス) に増設する必要があります。

● サウンド機能

サウンド機能はオプションで、標準ではビープ音のみです。ゲームなどのアプリケーションでサウンド機能を利用したい場合は、別途サウンドボード等が必要になります。

なお、「PC-9801-26K」や「PC-9801-73 (この 73ボードからDSP等の一部の機能を省いた物が PC-9801-86)」を Cバススロットに増設し、サウンドボード付属のケーブルでマザーボード上にある Cバスの脇、内蔵 HDDスロットの並びにある P15コネクタ (デフォルトではジャンパで「01-02」ショート、写真を参照) と接続すると、前面スピーカからサウンドを鳴らすことができるようになり、同時に音量の調節も可能になります。

ちなみに、メモリの拡張方法として EMS方式を使用する場合は、サウンドボードの一部リソースと被るのでサウンドボードの BIOSを切り離す必要があります。ゲームで音が鳴らない時は要注意です。

インターフェースと拡張スロット

● 本体のコネクタ

| 位置 | 種類 | 形状 |

|---|---|---|

| 本体前部 | キーボード | ミニ DIN 8pin |

| バスマウス | D-Sub 9pin | |

| 本体後部 | アナログ RGB出力 | D-Sub 15pin、24.8kHz対応 |

| デジタル RGB、B/W出力 | DIN 8pin、モノクロモニタ出力と共用 | |

| 増設 FDD装置用コネクタ | アンフェノールフルピッチ 50pin、1MBタイプ専用 | |

| RS-232Cシリアル I/F | D-Sub 25pin、最高 19,200bpsまで対応。通信の設定はメモリスイッチで行う | |

| プリンタ I/F | アンフェノールフルピッチ 14pin、双方向非対応 | |

| 増設固定ディスク I/F | PC-9801RX51のみ。SASI仕様、アンフェノールフルピッチ 50pin |

この中で特に PC-9821系とでは、バスマウス、アナログ RGB、プリンタのコネクタの形状が違い、別途、変換アダプタが必要になる場合があります。

デジタル RGB、B/W出力の Din 8pinコネクタについて、6番ピンに誤挿入防止キーがあるので、通常の 8pinコネクタのケーブルを接続しようとしても接続できません。

● 拡張スロット

16ビットの汎用拡張スロット (Cバススロット) を 4スロット搭載しています。現在流通している Cバスボードでは、CPUパワーを必要とするボードやハードウェアに依存するボード以外、殆どのボードが使用可能です。

また、正面から向かって左側の本体内部に、内蔵 HDDユニット専用 I/Fスロットがあります (HDD内蔵モデルでは、占有済)。対応製品を使うことにより、Cバススロットを使わずに、SASI I/Fや SCSI I/Fを増設できます。

本体ディップスイッチの設定

PC-9801RX21/ RX51には、本体前面のカバーの中に 8連 3組の ディップスイッチ (Dip SW) が有ります。設定内容は、それぞれ以下のようになっています。赤い部分がデフォルトです。

| スイッチ | 番号 | 機能 | ON | OFF |

|---|---|---|---|---|

| SW1 | 1 | モニタの種類 | 専用高解像度モニタ | 標準または、専用高解像度以外のモニタ |

| 2 | スーパーインポーズ機能 | 使用する | 使用しない | |

| 3 | プラズマディスプレイ | 使用する | 使用しない | |

| 4 | FD機能の選択 | 内蔵 FDD #3, #4 外付け FDD #1, #2 |

内蔵 FDD #1, #2 外付け FDD #3, #4 |

|

| 5 | RS232Cの転送モード | ON, ON: BCI同期 ON, OFF: ST2同期 OFF, ON: 同期時刻機構 OFF, OFF: 調歩同期 (非同期) |

||

| 6 | ||||

| 7 | 未使用 (常に OFF) | ― | ― | |

| 8 | ROMグラフサブルーチンモードの選択 | 拡張グラフィックモード 4096色中 16色表示 |

基本グラフィックモード 8色中 8色表示 |

|

| スイッチ | 番号 | 機能 | ON | OFF |

|---|---|---|---|---|

| SW2 | 1 | 未使用 (常に OFF) | ― | ― |

| 2 | ターミナルモード指定 | ターミナルモードを指定する | BASICモード | |

| 3 | テキスト画面の文字数 | 80文字/ 行 | 40文字/ 行 | |

| 4 | テキスト画面の行数 | 25行/ 画面 | 20行/ 画面 | |

| 5 | メモリスイッチ初期化の設定 | メモリスイッチの状態を保持する。 | 起動時に初期化する。 | |

| 6 | 内蔵固定ディスク装置の切り離し指定 | 切り離す。 | 使用する。 | |

| 7 | 未使用 (常に OFF) | ― | ― | |

| 8 | ROMグラフサブルーチンの CDGモードの選択 | CDG 5MHzモード | CDG 2.5MHzモード |

| スイッチ | 番号 | 機能 | ON | OFF |

|---|---|---|---|---|

| SW3 | 1 | 内蔵 FDD動作指定 | ON, ON: 内蔵 FDD 640KB固定。 ON, OFF: 内蔵 FDD 1MB固定。 OFF, ON: 内蔵 FDD 1MB/640KB自動認識。FDD以外の起動では、640KB固定。 OFF, OFF: 内蔵 FDD 1MB/ 640KB自動認識。FDD以外の起動では 1MB固定。 |

|

| 2 | ||||

| 3 | 未使用 (常に OFF) | ― | ― | |

| 4 | 未使用 (常に OFF) | ― | ― | |

| 5 | 未使用 (常に OFF) | ― | ― | |

| 6 | 内蔵 RAMの容量変更 | 512KB使用 | 640KB使用 | |

| 7 | 未使用 (常に OFF) | ― | ― | |

| 8 | CPUの選択 | 80286 | μPD70116 (V30) | |

● 補足事項

「内蔵 FDD 1MB固定」にすると、DMAチャネル 3を開放することが出来ます。

Dip SW左側のスイッチは、80286の動作周波数の切り替えスイッチです。左側が、12MHzで、右側が10MHzです。

V30モードでは、増設したメモリは全て無視され、640KB固定になります。また、システムクロックが、8MHzになるので、RS-232Cの通信速度の上限が変わります。

RS-232Cの通信設定、メモリの容量の変更、起動するドライブの順番変更、初期画面の色の変更などは、MS-DOSの「SWITCH.EXE」等でメモリスイッチの設定を変える必要があります。変更後は、SW 2-5を ONにしてメモリスイッチの状態を保持するに変更します。バックアップ電池が切れるとこの設定も消えます。

特に RS-232Cでシリアル通信を行う場合は、必ず送信側と受信側で設定を合わせる必要があります。通信ができなかったりデータ化けする時は、RS-232C I/Fの故障を疑う前にまずこの点をチェックしましょう。常識ですが、念のため。(^ ^;;

CPUアクセラレータの搭載 (486化)

● はじめに

さて、悲しいことに、今日では完全に旧式化してしまった PC-9801RX21 (T_T) ですが、今では貴重な V30搭載機なので、Windows 95は無理としても Windows 3.1も使える DOS専用機として充分使い道があります。でも、なるべくなら処理が速いほうが良いので CPUの換装をしました。(^-^)

● CPUアクセラレータについて

この PC-9801RX21に限らず PC-9801RX、PC-9801EX、PC-9801UX、PC-9801VX等の 80286機の CPUの換装には、CPUアクセラレータを使います。NEC製 286機は、5年半もの長い間ラインナップに登場していたので、複数のサードパーティーから数多くの製品が販売されていました。

これら CPUアクセラレータの構造は、486互換 CPUを各社独自の小さなボードの上に載せたもので、電圧の違いをクリアし、高級な製品では専用コプロセッサの搭載や、ボード上で CPUに供給するクロックを上げ、採用 CPUによっては、トータルで 2倍から 4倍の高速動作が可能となる製品もあります。

自分が実際に使用したものは、2倍クロックの「PK-X486SL (コプロセッサはオプションで Cyrix Cx83S87等が対応)」と 4倍クロックの「PK-X486S50」で両方とも I-O DATAの製品です (仕様は以下の表参照のこと)。

ちなみに、486機用 CPUアクセラレータが、軒並み消えたのにも係わらず、唯一「PK-X486S50」は、1999年 11月までカタログに載っていました。2003年現在では、中古でも入手は厳しい状況です。ネット上では、無保証のジャンク品としてなら、辛うじて入手可能です。(^ ^;;

PC-9801RX対応 CPUアクセラレータの代表例

| メーカー | 商品名 | クロック倍率 | 動作 クロック |

搭載 CPU | キャッシュ | コプロセッサ | 補足 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| メルコ / Buffalo | HSL-C25 | 2倍 | 25MHz | TI TX486SLC | 1KB | オプション | ボード上の水晶で、独立 25MHz動作。 |

| HSL-C25S | 2倍 | 25MHz | TI TX486SLC | 1KB | 有り | ボード上の水晶で、独立 25MHz動作。 | |

| HRX-C12T | 3倍 | 36MHz | TI TX486DLC | 1KB | 有り | ボード上で、システムクロックを 3倍。 | |

| HRX-C12Q | 4倍 | 48MHz | IBM 486SLC2 | 16KB | 有り | ボード上で、システムクロックを 2倍、CPU内部で 2倍。 | |

| I-O DATA | PK-X486SL | 2倍 | 20MHz | Cyrix Cx486SLC | 1KB | オプション | ボード上でシステムクロックを 2倍。RX21/51では、10MHz時のみ動作を保証。 |

| PK-X486S50 | 4倍 | 48MHz | IBM 486SLC2 | 16KB | 有り | ボード上でシステムクロックを 2倍、CPU内部で 2倍。 |

ちなみに、Texas Insturuments製 TX486SLCは Cx486SLCとブランド名が異なるだけで同一のものです。同じ CPUアクセラレータでもロットによって Texas Insturuments製、Cyrix製と異なる場合が多いです。キャッシュコントロールユーティリティ (キャッシュコントローラ) は Cyrixと同じ物が使えます。

また、IBM製の 486SLC2は CPU内部で、クロック倍率を 2倍にする機能を持っています。 詳しい CPUの解説は、企画課ヘどうぞ。

● 286機の 486化

さて、i386DXはご存じの通り 32ビット x86 CPUですが、コストを抑えるために外部へのバス幅を半分の 16ビットにしたものが、i386SXです。これは、80286とバス幅が同じなので比較的簡単に 80286と載せ換えることができます。

ちなみに、CPUの載せ換えにバス幅というのは重要になります。486機を簡単に Pentium機に改造できないのは、アーキテクチャの違いもありますが、これが主な原因といえます。

バス幅が違うもの同士を交換しようとすると、大がかりなバス幅変換回路が必要になり、莫大な開発コストがかかります。また、多くのウェイトが入って処理速度が落ちてしまう場合があります。

その中で、Cyrix社から 486 (486命令が使える) でありながら i386SX同様にバス幅が半分の 16ビットで、i386SXとピン配置が同じの Cx486SLCという 486互換 CPUが 登場しました。この CPUは、本来 i386SXの設計を流用して格安の 486マシンを製造するための CPUでしたが、このおかげで、80286を i386SXに置き換えられるのなら、80286を Cx486SLCに置き換えられるという図式が成り立ち、286機を 486機相当に (486化) パワーアップできることになります。

これら 486または互換 CPUが、i386SXより高速な演算処理を行える理由は、CPU内蔵のキャッシュメモリに秘密が有ります。386までの CPUでは、演算処理を行う場合にメモリからデータを読み出していますが、CPU内部とメモリの間のデータ転送が遅いためにこれが足枷となります。

一方、486では、CPU内部に高速にデータ転送ができるキャッシュメモリを内蔵し、演算処理を行う場合に、初めは 386同様にメモリからデータを読み出していますが、そのデータをキャッシュメモリに一時的に保存し、同じデータを読み出す時は、キャッシュメモリから読み込むことで、データ転送の時間を短縮し、結果的に演算処理を高速化させることができるという訳です。

286機の 486化を実行するにあたって最も注意すべき事は、アクセラレータの形状です。80286の形状には、PGA、PLCC、LCCと幾つか有るのでそれぞれ専用の物を使わないと物理的に取り付ける事ができません。PLCCを PGAに変換するのは変換ソケットで変換が可能ですが、EPSON製 PC-98互換機に多い LCCタイプは変換ができないので半田鏝を使い CPUソケットごと交換する必要があります。以前は、福井電子産業等で有償で改造するサービスが有ったようです。

また、アクセラレータボードを取り付けるスペースにも注意が必要です。変換ソケットを使用する場合は高さがかなり高くなります。基本的には、CPUのソケット形状と設置スペースの問題がクリアできれば、対応機種以外の製品も保証外になりますが使う事が出来ます。

● CPUアクセラレータの取りつけ

では、取り付け方法ですが、中古だとアレですが (^ ^;;)、I-O DATA製の新品ならば、写真を多く使った詳しい説明書が必ず付いてきます。作業中は、静電気に気をつけましょう。

流れとしては、PC-9801RX21のルーフカバーを開け、CPUが載っているサブボード (G8CCN) を取り出します。次の写真は PC-9801RX21の CPUボードです。左上の正方形の ICが 80286で 80286の右下に有る大きめの長方形の ICが V30 (uPD70116C-10) です。

取り出したら、サブボード上の 80286 (自分の PC-9801RX21の 80286は AMD製 N80L826-12/Sでした) を、CPUアクセラレータ付属の工具 (無ければ精密ドライバーのマイナスで) で取り外し、そこへ CPUアクセラレータ本体を向きに注意して取り付けるだけです。

ただし、取り付けの際には、CPUアクセラレータが水平になった状態を保って取りつけることが重要です。ここで、気をつけないと CPUアクセラレータのピンが曲がってしまい、ショートして CPUアクセラレータやマザーボードを破壊する危険性があります (経験者談 (^ ^;;)。

なお、80286用コプロセッサの 80287を使っていた場合は、そのままでは誤動作するので、ここで取り外す必要があります。コプロセッサは、各種 CPUアクセラレータに対応したものを CPUアクセラレータボード上に搭載します。

再び、サブボードを取り付けたあと、ルーフカバーを空けたままの状態で電源を入れて「ピポッ」と鳴ればまずは成功です。ここで、異常が無ければ、ルーフカバーを戻して作業は終了です。

次に、各製品付属のキャッシュコントローラをインストールすれば、今までが嘘のように、高速に動作します。とは言っても標準の PC-9801DAより少し速い程度で、現在のパソコンとはまったく比較になりません。(^ ^;;

ちなみに、CPUアクセラレータの上の CPUの発熱が結構有るので、安定動作を万全にするなら放熱用ヒートシンクを付けて置く事をお勧めします。(^-^)b

● CPUアクセラレータ搭載時の注意点

ところが、ここに大きな落とし穴があります。486系 CPUでは CPU内部にキャッシュメモリが有り、これで高速化を図っていますが、80286機は本来これには対応していないので、このキャッシュメモリをなんらかの方法で制御しなければならない (どう制御するかは、ここでは省略します) ので、必ずキャッシュコントローラをインストールしなければなりません。ちなみに、キャッシュコントローラをインストールしないと、80286のときよりも動作が遅くなります。

そして、このキャッシュコントローラは、Windows 3.1と MS-DOSでしか動作しません (Windows95については 80286を検出すると停止する仕組みの為に不明)。そのため 「PK-X486SL」 には、 IPL起動ディスクというものが付属していて、インストールできない MS-DOS以外の OS (例えば、N88-BASICや、ソフトメーカー独自の OS) でも、このディスクを使って再起動することにより、キャッシュコントロールを ONにして高速に動作させることができます。

一方、「PK-X486S50」 は、IPL起動に対応していないので、フリーソフトの 「HSB」 を利用するなど、簡単に MS-DOS以外の OSでは高速に動作させることができません。したがって、市販の一部のゲームソフト等では正常に動作しないことがあります。

よって、ゲーム中心の方は 「PK-X486SL」 など Cyrix, TI系 CPUを搭載したアクセラレータを、ワープロや表計算などビジネスソフト中心の方は「PK-X486S50」など、IBM 486SLC2搭載のアクセラレータをと云うように使い分けると良いと思います。

なお、自分の使っていた 「PK-X486SL」 は、PC-9801RX21/ RX51では、システムクロックを 10MHzに切りかえる必要があります。12MHzの場合、搭載されている CPUがオーバークロックとなり、一部のグラフィックツールで画面にゴミのようなものが表示されたり、稀にフロッピーメディアやハードディスクのデータが一部飛ぶという悲しい事態が発生する場合があります。(T_T)

ちなみに、CPUアクセラレータを単体で入手した場合は、Vectorなどにフリーソフトのキャッシュコントローラがあるので、適当な物をダウンロードして利用してください。

● 結果

最後に、PC-9801RX21 (I-O DATAの PIO-RX34で 3MB増設) の 80286を CPUアクセラレータに交換して、MS-DOS 3.3B上でベンチマークを取ってみましたので参考にしてください。使用ソフトは、I-O DATAの「INSPECT Ver 1.03」です。

PK-X486S50についてはデータが残ってませんでした。しかも、久しぶりに使ってみようと思ったらお亡くなりになっていました。(T_T)

後に、ある秋分の日のアキバ出撃で、ジャンク品を手に入れることができました。また、その他の製品もいくつか入手できたので、データを追加しておきます。

| CPU | 動作周波数 | Dhrystone(点) | Whetstone(点) | 総合(点) |

|---|---|---|---|---|

| V30 | 8MHz | 895 | なし | 800 |

| V30 + i8087 | 8MHz | 897 | 1525 | 1100 |

| 80286 | 10MHz | 1594 | なし | 1500 |

| 80286 | 12MHz | 2006 | なし | 2000 |

| PK-X486SL (Cx486SLC Cache無し) | 24MHz | 1765 | なし | 1700 |

| PK-X486SL (Cx486SLC Cache有り) | 24MHz | 2700 | なし | 2700 |

| HSL-C25S (TX486SLC + Cx83S87 Cache有り) | 25MHz | 2710 | 2520 | 3200 |

| HRX-C12T (TX486DLC + Cx83D87 Cache有り) | 36MHz | 3722 | 4183 | 4520 |

| PK-X486S50 (IBM486SLC2 + Cx87 Cache無し) | 48MHz | 1889 | 2169 | 2220 |

| PK-X486S50 (IBM486SLC2 + Cx87 Cache有り) | 48MHz | 12396 | 4585 | 13200 |

測定当時、メモリは I-O DATAの PIO-RX34で 3MB増設していました。

感想としては、やっぱり PK-X486SL、HSL-C25Sはキャッシュ有りでは速いですが、キャッシュ無しにすると元の 80286より遅くなり、しかも動作が不安定になります。PK-X486SL、HSL-C25Sは IPL起動ができるのでどんな OSでも高速の状態で動作させることができるので、キャッシュ無しで動作させることは、殆ど無いと思います。

一方、 PK-X486S50でキャッシュ有りでは、Cx486SLCを大きく引き離し 1万を越えました。286機では、メモリ周りがとんでもなく遅いので、単純には比較できませんが、i486SX 25MHz相当といったところでしょうか。CPU自体は、48MHz動作ですがコプロセッサは Cyrix CX83S87 (相当) 24MHz動作となるので、思ったほど浮動小数点演算の点数が伸びません。

なお、この CPUアクセラレータでは、IPL起動ができないので、MS-DOS以外の OSでは、実用に耐えられない速度になってしまいます。Windows 3.1や DOSソフトでも HDD起動できるゲームやビジネス系のソフトを使うときに大きなメリットがあると思います。

参考までに、他機種での 「INSPECT Ver 1.03」 のデータでは、ノーマルの PC-9801FA (i486SX 16MHz) が総合で 7900点、PC-9801DA (i386DX 20MHz) が総合で 3400点、PC-9801VX (intel 80286 10MHz) が総合で 1600点です。

メモリの増設

● 専用メモリボード

さて、CPUを CPUアクセラレータに交換したら、次は、メモリを増設しましょう。まず最初に増設したほうが良いのは、メモリ専用スロット対応の物です。ここには、3MBまでしか増設できませんがウェイトが少なく高速で、特にサードパーティー製品では、CPUアクセラレータと組み合わせることで仮想 86EMS機能が使えるようになり、対応ソフトでは、よりパフォーマンスが向上します。

純正品では、専用のメモリボード 「PC-9801RX-B01 (1MB)」上に、メモリサブボード「PC-9801-54 (1MB)」を 2枚取り付けて 3MBまで増設できます。

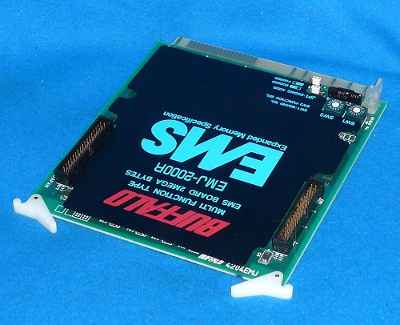

サードパーティー製品では、代表的なものに I-O DATA製の「PIO-RX34」や、メルコ (バッファロー) 製 「ERX-3000」 があります。こちらには、初めから 3MBのメモリが載っていてお得です。

なお、現在では、全て生産終了となっており、手に入れるには中古、ジャンク品をあたるしか有りません。残念ながら、今となっては、単体で見つけることは、かなり難しいでしょう。

主な PC-9801RX専用メモリスロット対応製品には以下の様なものがあります。

| メーカー | 型番 | メモリ容量 (標準/ 最大) | 補足 | 価格 (税別) |

|---|---|---|---|---|

| NEC | PC-9801RX-01 | 1MB/ 3MB | 1MBの PC-9801-54 SIMMを 2枚取り付け可能 | 80,000円 |

| PC-9801RX-01L | 1MB/ 3MB | 1MBの PC-9801-54 SIMMを 2枚取り付け可能 | 59,000円 | |

| メルコ / Buffalo | ERX (ERX-3000) | 3MB/ 3MB | ― | 24,000円 |

| I-O DATA | PIO-RX34 | 3MB/ 3MB | ― | 24,000円 |

● Cバス用汎用メモリボード

CPUアクセラレータによって 486化した PC-9801RX21、PC-9801RX51で Windows3.0や Windows3.1を利用するには Cバス用汎用メモリで限界まで増設しましょう。ウェイトが多くアクセス速度が遅いですが無いよりはましです。PC-9801RX21、PC-9801RX51の公称の最大メモリ搭載量は 11.6MBですが、Cバス用汎用メモリの殆どはプロテクトモードに対応しているので実際には限界の 14.6MBまで増設できます。汎用メモリボードによっては 14.6MBを超えた分については EMS専用に振り分ける事も出来ます。

代表的なものに I-O DATA製「PC34Rシリーズ」やメルコ (バッファロー) 製「EMJシリーズ」があります。容量は 1MB〜 16MBまでの製品があります。ただし、ディップスイッチ等の設定が若干面倒で、設定が正しくないと増設したメモリを正常に認識しないどころか赤文字「PARITY ERROR」等が出て起動しなくなる事が有るので必ず増設前に設定を確認してください。バッファローの EMJシリーズについては、公式サイトの「EMJシリーズ スイッチ設定一覧表」に設定が載ってます。

また、I-O DATAの PC34Rシリーズなどの後期に登場した製品では、設定にディップスイッチでは無く専用の設定用ソフトウェアで設定する製品があります。便利で良いのですが設定用ソフトが無いと使いものにならないので中古品など入手の際には気を付けてください。

なお、Cバス用汎用メモリは生産が終了しているので中古品を探すことになります。1〜4MBの製品は見つかり易く値段も数百円程度です。8MB以上の製品は流通量が少なく人気が有るので二千円〜三千円が相場です。2003年頃は安かったのですが 2009年以降はやや上昇傾向にあります。(2012年現在)

主な PC-98 Cバス (汎用拡張バス) スロット対応製品には以下の様なものがあります。

| メーカー | 型番 | メモリ容量 | 補足 | 価格 (税別) |

|---|---|---|---|---|

| NEC | PC-9801-51 | 1MB | ― | 80,000円 |

| PC-9801-52 | 2MB | ― | 100,000円 | |

| PC-9801-52U | 2MB | ― | 79,000円 | |

| メルコ / Buffalo | EMJ Sシリーズ | 1MB〜 16MB | EXJ でボードに 2MB/ 4MBの追加増設が可能 | 19,800円〜94,800円 |

| EXJ Sシリーズ | 2MB〜 4MB | EMJ-S、-R、-L、mkII、mkIIIの 1MB〜 4MBモデル追加増設用 | 19,800円〜94,800円 | |

| I-O DATA | PC34Rシリーズ | 1MB〜 16MB | MEMORY SERVERツールで設定 | 19,800円〜29,800円 |

| PIO-PC34Fシリーズ | 1MB〜 8MB | データチェック機能搭載ハイグレードモデル。EX34F追加増設可 | 19,000円〜79,000円 | |

| PIO-PC34FXシリーズ | 3MB〜 16MB | データチェック機能搭載ハイグレードモデル。EX34F追加増設不可 | 40,000円〜155,000円 | |

| PIO-PC34Nシリーズ | 2MB〜 8MB | スタンダードモデル | 25,000円〜75,000円 | |

| EX34Fシリーズ | 2MB〜 8MB | PIO-PC34FX、PC34R用増設オプションボード | 20,000円〜50,000円 | |

| PIO-SB34シリーズ | 2MB〜 4MB | セカンドバス規格対応増設サブボード | 29,000円〜45,000円 |

他にも IOバンク方式のメモリボードや不揮発 SRAMボードなども有りますが、それらのボードはプロテクトメモリの増設に使用することはできません。

FDD (NEC FD1155D) の故障と対策

● はじめに

それは、ある日突然やって来ます。PC-9801RX21に搭載されている 5インチ FDDにフロッピーディスクを挿入しようとすると何かが奥で引っかかって挿入できなくなります。自分は、この時、大学のレポートを書いていました。(T_T) その翌日ぐらいに、慌てて帰りに秋葉原に寄って雨の中彷徨い歩きようやく買ったのが PC-9801DA2です。こいつもそのうち FDDが駄目になる訳ですが(^ ^;;

なお、この現象は、PC-9821RX21に限らず NEC製「FD1155D」と言う型番の VFO付き 5インチ FDDを搭載している機種 (PC-9801DA、PC-9801DS、PC-9801DXまで) や、外付け FDDユニットで必ず起こります。VFO無しの「FD1155C」、旧世代の「FD1155」でも同様です。

PC-9801FA、PC-9801FS、PC-9801FX以降では、新型の NEC「FD1158C (PC-9801FAのみ FD1158D)」 5インチ FDDを搭載しているのでこのような現象は起きません。もっとも FD1158では、別途コンデンサの液漏れでセンサーのパターンが切れてモータが焼けて壊れる可能性が高いですが。

● 原因と対策

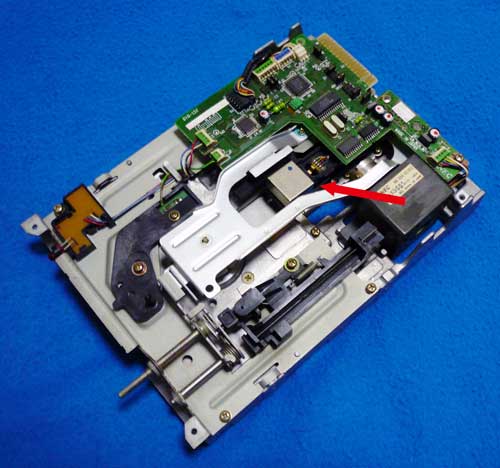

この症状は、5インチ FDDのヘッドに付いている、金属製の磁気シールドが脱落することで発生します。次の写真は FD1155Dドライブ上部の金属カバーを外したものです。赤い矢印が示す位置にある銀色の金具が問題の磁気シールドです。

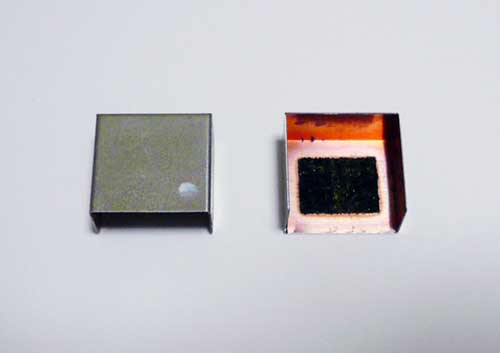

この磁気シールド金具は、曲がり易い 5インチフロッピーディスクを押さえ、電源から発生するノイズからヘッド部分をシールドする為に取り付けられています。金具と磁気ヘッド部分とは黒い導電性スポンジが導電性両面テープで固定されています。このスポンジが劣化し油状になることにより脱落します。この部分を触ってみると、溶けてベタベタしています。次の写真は磁気シールドの金具です。左側は外側、右側は内側で黒い部分が劣化して溶けた導電性テープ。

外れているかどうかは、本体を逆さにして振ってみると、「カラカラ」と音がするので直ぐに分かります。この状態で無理にフロッピーディスクを挿入しようとすると、フロッピーメディアが破損したり、最悪ドライブのヘッドを壊してしまいます。

こうなった場合の対処法は、慌てず騒がず、その磁気シールドを取り除くか、元の場所にスポンジ状の導電性両面テープで固定すれば、再び何事もなかったように正常に使えるようになります。

PC-9801RA/RS/RX以降では取り除いてしまっても動作に問題は有りません。万が一、読み書きに不具合が生じるようであれば、導電性接着剤が付いた厚さ 2mm程度の導電スポンジで元の位置に取り付けてください。特に、PC-9801M等の旧モデルでは取り外してしまうと動作不良を起こします。ご注意ください。

なお、接着剤で元の位置に直に磁気シールドを取りつけてはいけません。レバーを下した時にヘッドがメディアの磁気フィルムに触れずに読み書きできないばかりか、この磁気シールドがメディアその物を傷つけてしまいます。

● FDDの外し方

FDDの外し方ですが、本体のルーフカバーを開け、さらに、Cバススロットのボードを全て抜き、バックパネルを外します。

次に、電源ユニットを、ネジ 2本を外し、脇へどけます (このとき、マザーボードにつながっているケーブルを切らないように注意)。

続いて、5インチ FDDのフラットケーブル (戻す時の逆刺しに注意) と電源ケーブルを外し、本体前面のレバーを外し (強く前に引っ張ると取れます)、側面の 3本のネジを外したら取り出すことができます。

取り出したら、FDD上側の 4カ所のネジを外すと、薄い金属製のカバーが外れ、脱落した金属製の磁気シールドを見ることができます。

● ドライブの設定

ついでに書いておきますが (^ ^;;) 、「FD1155D」で、2ドライブあるうちどちらが Aドライブになるかは、FDDユニット後部のジャンパスイッチで設定します。赤で示している部分のジャンパスイッチがそれで、FDD挿入口から向かって右側から、0, 1, 2, 3となっています。ここで、0に設定してあるドライブが、第一ドライブになります。ちなみに、次の図のように 1に設定すると、

そのドライブは第二ドライブになります。もし、FDDが故障した際に自力で換装を試みる場合は、この点にご注意ください。設定を誤ると両ドライブのアクセスランプが点灯したり、メディアを認識しなかったりと誤動作します。

PC-9801RX21の保守

PC-9801RXは 2012年で製造から 20年程度経過しています。今後も正常に使用するにあたって幾つかのポイントを挙げておきます。

● カレンダ時計バックアップ電池

PC-9801RX21 で使用されている電池は、GSの「3-51FT-A」という 3.6V 50mAhの Ni-Cd電池です (写真参照の事)。同種の電池は PC-9801DA、PC-9801DS、PC-9801DXまで使用されています。場所はマザーボードの Cバススロットの下あたりに半田で実装されています。これが非常に液漏れし易く、液漏れを起こすと周辺パターンや部品を壊してしまいます。

もし、今 PC-9801RX21 (に限らず、PC-9801DA、PC-9801DS、PC-9801DXまでのデスクトップ) をお持ちの方は、直ぐに外す事をお勧めします。半田鏝が無い場合は電池の足をニッパー等で切ってしまえば簡単です。

なお、外した場合は、起動毎に日付と時刻、メモリスイッチの設定をやり直す必要があります。

代替品としては、VARTAの「3/V80H-074763」という 3.6V 70mAhの Ni-MH電池が通販などで入手し易いですが、厳密にはNi-Cdと Ni-MHは充電時の特性が違うので気になるところです。充電池は取り扱いを誤ると発火や破裂が有りうるので使用する方はご留意ください。

● マザーボードのコンデンサ

この機種では、DIPの電解コンデンサとタンタルコンデンサを使用しているので 98MATEで起こりやすい電解コンデンサの液漏れで故障する事がまず無いのですが、タンタルコンデンサが劣化で壊れて電源が入らなくなる可能性が稀に有ります。

タンタルコンデンサは性質上、壊れるとショートした状態になります。そこで過電流が流れて「バチッ」と大きな音を上げて壊れます。ショート状態なので電源を入れようとすると電源ユニットの保護回路が働いてすぐに切れる状態になります。この時は非常に危険ですので、修理するまで電源を投入してはいけません。

故障個所の特定は比較的簡単で、タンタルコンデンサの両脚をテスタの抵抗モードで触って抵抗が 0Ωの箇所が故障個所です。そこを交換すれば周辺回路にダメージが無い限り再び動作するはずです。交換するコンデンサはタンタルコンデンサがベストですが非常に高いので、代わりに電解コンデンサを使っても大きな問題はないと思います。

ちなみに、サウンドボードの PC-9801-26/ 26Kは、タンタルコンデンサの破損で電源が入らなくなる事が多いです。

● 電源ユニット

PC-9801RXに限らず、PC-9801RA、PC-9801DAでは、PU-463系の電源を使用しています。この電源は、トーキン製 (TOKIN、現、NECトーキン) とサンケン電気 (SANKEN) 製が有るのですが、SANKEN製はコンデンサが液漏れし易く電源が入らなくなる確率が非常に高いです。写真はトーキン製 PU463。

なお、誤解の無いように書きますが、これは PC-98用の古い電源に限ったことです。全てのサンケン電気製品が悪いと言っている訳では有りません。

また、SANKEN製は負荷によって供給する電力を調整するタイプで制御している半導体が劣化して +12V系供給電圧が下がって補助記憶装置が作動不良を起こしたり、電源が入らなくなったりします。運が良ければ、小容量のコンデンサの交換で復活できますが、半導体までやられているとカスタム部品で取り寄せできないので、復活は不可能です。

その場合は電源を交換するしか有りません。PC-9801RX21と PC-9801RX51で使える電源は 「PU-463」か「PU-463A」です。なお、それ以外の機種では電源から伸びている電源ケーブルの関係で別の型番の物とは交換できません。

ちなみに、動作不良やコンデンサ、電池交換でお困りの場合は、技術部にて修理や保守を承りますのでご相談ください。

関連記事

- 電算機管理室 PC-9801RX21のスペック

- 第一電算機研究室 付録 NEC PC-98シリーズ ディップスイッチ設定一覧表

- 第一電算機研究室 付録 NEC PC-98シリーズ メモリスイッチ設定一覧表

- 企画課 第3回 歴代 PC-98シリーズ一覧 DESKTOP Type

- 企画課 第6回 PC-98の SSD化

- 企画課 第9回 NEC PC-98超入門

- 企画課 第10回 PC-98と FDDエミュレータ

PC-9800, PC-9801, PC-98は NEC社の商標または登録商標です。

Windows, MS-DOSは Microsoft社の商標または登録商標です。

この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。