正式には“コントラバス”と呼ばれる(事が多い)大型の擦弦楽器の別称である。

正式には“コントラバス”と呼ばれる(事が多い)大型の擦弦楽器の別称である。[英] Contrabassここから派生、省略され“コンバス”、“バス”、“ベース”等と言われることもある。

[独] Kontrabass

[仏] Contrebasse

[伊] Contrabasso

この楽器は極めて沢山の別称を持つ楽器で、ジャズやポピュラー系の音楽では“ダブルベース(Double bass [英])”、また、エレクトリックベースと区別するために“ウッドベース”と呼ばれることが多いようだ。

“ダブルベース”の名称の由来は、バロックや古典派あたりまではチェロと同じ音形を1オクターブ下の音域で演奏することが多かったため、二重(ダブル)の低音(ベース)という説もある。

そのほかにも

カントリー & ウェスタンなどでは、ヴァイオリンを“フィドル”と呼ぶのに合わせて、“ベース・フィドル”と呼ぶ事もある。フィドル: fiddle とは「子牛のようにはねる」というラテン語が語源だそうだ。さらにはエレクトリック・アップライトを指して“骨ベース”等といういささか品のない呼び名があるらしいという情報も得た。

元々イングランドにはフィドルと言う別の擦弦民族楽器があったそうな。

民族楽器フィドルは形や弦の数も様々だったようだが、後にヴァイオリンが徐々に各地に浸透したときに、同じ擦弦楽器なので、その土地で使われていた奏法が適応され、名前も元の楽器に取って代わったと思われる。

民俗音楽、特にアイリッシュややカントリーではヴァイオリンをフィドルと呼ぶのが習わしとなっている。

最近はあまり見なくなったが、カントリーのフィドルは顎に挟んだりしないで、立て膝の上に垂直に楽器を立てて弾くのが格好良いと思う。

エレクトリック・アップライト(※サイレント・ベース)がコントラバスのボディをそぎ取った「骨格だけ」にも見える楽器であることに由来するらしい。

※“サイレント・何々”と言う楽器名称はYAMAHAが商標登録しているのだそうである。

“エレクトーン”はともかく、これはいくら何でもやり過ぎのような気もする。

2004.11.29.加筆

その後、レオ・フェンダーが考案してあっという間に広まった、ギターのように抱えて演奏するソリッドボディのエレクトリック・ベースギターと区別するために“アップライト(縦型の)・ベース”等とも呼ばれるようになった。

その後、レオ・フェンダーが考案してあっという間に広まった、ギターのように抱えて演奏するソリッドボディのエレクトリック・ベースギターと区別するために“アップライト(縦型の)・ベース”等とも呼ばれるようになった。このように別称が多くあるのはそれだけ多くのジャンルで必要不可欠な楽器であるから、というのは間違いないだろう。

エレクトリックベースに対しては、“アコースティックベース”や“生ベース”、“箱ベース”等の呼び名もあるが、今となってはあまり一般的ではない。

特に“アコースティックベース”と言う呼び方は、近年増えてきたギター型の箱形ボディを持ったエレクトリック・アコースティックベースと紛らわしいので使われることが減ってきている。

吹奏楽では、管楽器のバス(金管のチューバ等)と区別するために“ストリングベース”或いは“弦バス”等の呼称もある。

(“弦バス”の呼び名は、コントラバス奏者が非常に嫌うらしい。)

形状は「立って弾くヴァイオリンの化け物」と表現すれば、どんな人にも大抵理解される。

(実際にはヴァイオリンとは先祖が違うのだが…)

中国語では妖怪大提琴、妖怪的提琴、妖怪大提琴、妖怪的三弦、巨大提琴とか呼ばれるという話を良く聞くが…日中辞典にはコントラバスは「低音大提琴」としか載っていない…

(…と思う)

ちなみに中国語の「提琴」はヴァイオリンのことである。

コントラバスは、190cm前後の全長と大きな胴を持ち、ネックの先端にはヴァイオリンと同様の渦巻きがついた装飾的なヘッド、フレットを持たない長い指板、大きな胴には二つの“f”孔、床に立てるための棒=テールピース/エンドピンが装着される。

調弦は通常、下(4弦)からE-A-D-Gの4度間隔で、ギターの低音部(6〜4弦)のオクターブ下である。

ヴァイオリン、チェロ、コントラバス等の弦楽器のサイズ表記には4/4、3/4、1/2…の分数が使われるが、これは楽器の長さや幅の比ではなく、胴部の容積の比を表している。

従って、見た目の大きさや重さが3/4、1/2…という訳ではない。

コントラバスの場合、胴のシェイプや弦長(40〜43インチ=102〜110cm程度)等もかなりまちまちなのである。

オーケストラでも、我が国では一般的にヨーロッパサイズの3/4がレギュラーサイズとして使われているようだ。

コントラバスの出自

ヴァイオリン属=羊の腸等の弦を張り、馬の尻尾の毛に松脂を塗って擦って音を出す擦弦楽器は、中央アジアに起源を発すると考えられている。

アジアの擦弦楽器は、最近ポピュラーになった中国の二胡(胡弓)が有名だが、我が国にも越中おわら節で使われる胡弓がある。

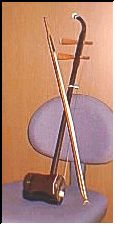

おわら節の胡弓(下)は、右の写真の中国二胡とは違い三絃の楽器で、三味線をそのままひと回り小さくした様な形状である。

絃は絹糸を使い、竹に馬の尻尾の毛を張った弓で演奏する。

通常は中国の二胡同様立てて演奏するが、胴の下の棒が長くなっていて、本番の町流しの時には腰紐に引っ掛けて歩いて演奏する。

越中おわら節で使われる胡弓

中国二胡

この擦弦楽器はヨーロッパへたどり着き、12世紀後半から13世紀にかけて記録に登場し始める。絵画や彫刻などに描かれるのは15、16世紀になってからのようだ。

宗教音楽の発達とともに、単旋律から、メロディに伴奏を付けるという技術が発展してくる。

アンサンブルには音域の異なる楽器が必要でありメロディーのラインの下に位置する音が出る楽器が考案されていったのだと考えられる。

ヨーロッパの擦弦楽器はヴィオール属に端を発すると考えて良いと思う。

ヴァイオリン属の前身はヴィオール属の「ヴィオラ・ダ・ブラッチョ(腕のヴィオール)」、コントラバスの遠い先祖は「ヴィオラ・ダ・ガンバ(膝のヴィオール)」ではないだろうか?。

(本当はヴィオラ・ダ・ガンバはチェロの先祖で、コントラバスの直接の先祖はヴィオローネという楽器らしい)

その後袂を分かつヴィオール属とヴァイオリン属の相違は、

- フレットの完全廃止(ヴィオール属では不定)

フレットと言っても現在の指板に金属を打ち込んだものとは異なり、ガットを巻き付けただけの可動式のものである。

- 楽器の統合・淘汰(ヴァイオリン/ヴィオラ/チェロ/バス)

- 弦は4本(コントラバスには5弦もある)

- 形状の統一

- 表板のサウンドホールが響口を“C”型から“f”型になる

- 駒および指板のカーブをきつくした(弓による演奏性の向上)

- 裏板がラウンドバック(オールドのコントラバスはフラットバックもある)

- 裏板と表板を支える魂柱(サウンド・ポスト)がある

写真はヴィオラ・ダ・ガンバ

これらの相違によって洗練されていったヴァイオリン属によって、ヴィオール属は衰退してゆくが、一応ヴァイオリン属の一つとして残ったコントラバスは同属の中でもヴィオール属の特徴を色濃く残す、ある種異端の楽器でもある。

(一見見た感じも、なで肩のコントラバスは、まさに怒り肩のヴァイオリンやチェロとは一寸違う形状イメージである)

このため、コントラバスはヴァイオリン属ではなくヴィオール属であると分類されることもある。

調弦も他のヴァイオリン属は(チェロも含め)五度調弦だが、コントラバスだけが、三度や四度調弦をするヴィオール属に近い四度調弦である。

(これは演奏機能上やむを得ない問題に由来するらしいが…指が届かないって…)

図版はヴィオローネ上の図版について

この図は版画であるが、よく見ると一寸様子がおかしい。

そう、どう見ても左右逆に楽器を抱えているように見える。

モデルが左利き?あるいは昔は逆構えの奏法があった?…

じつは版画はその原画が油絵であることも少なくなく、それを模写して版画とし、刷版の時点では右に構えて彫られたものが紙に刷られると左利きになってしまうらしい。

要するに現代の印刷業界の「裏焼き」の様なモノだが、これもれっきとした作品であり、こういった左右逆の版画は有名な作家の作品にも見られると言う。

コントラバスからアップライトベースへ

ジャズやポピュラー音楽でも、軍楽隊のお下がりの管楽器で始まった初期のジャズ(低音部には金管のチューバがよく使われた)以外では、殆どがクラシック音楽のオーケストラに使われる楽器がそのまま流用され、コントラバスは当初から無くてはならない低音楽器だった。

(これ以降、特に断りのない場合“ベース”の記述は“コントラバス”を指す)

クラシックとは異なり、ビート感を強調するために弓弾き(アルコ)ではなく指弾き(ピチカート)で使われることが多い。

ベースは最初は生音そのままで使われていたが、ドラムセットやホーンセクション、新しく出現した電気拡声するギター等に負けない音を出す必要が生じてきた。

(実際、昔のSPや、録音の悪いモダンジャズ等では'50年代のLPでさえベースの音など聞こえないことがある)

写真はAriaのエレクトリック・アップライト SWB-β:2004

音響装置の発達により、マイクロフォンを各楽器ごとに準備して演奏や録音することが一般的になってくるが、大きな共鳴胴と床に直接振動を伝えるテールピースを持つベースは常にハウリングとの戦いを強いられてきた。

1951年には前述の世界初のフレット付エレクトリック・ベースと言うことになっている“プレシジョン・ベース”をフェンダー社が発表。

このソリッドボディ(一枚板で共鳴胴を持たない)でハウリングの心配もなく誰にでもすぐに正確な音程を出せる“エレキ・ベース・ギター”はポピュラー音楽界を席巻し、以後、“ベース”と言えばエレキベースを連想するほど一般的な楽器となった。

プレシジョン(precision=正確・明確・精密)と呼ばれた、ギター型で固定フレットを持ち、誰にでも《正確》な音程を出せる、いわばヴィオラダ・ガンバへの先祖返りのような楽器は独自の発展を遂げるが、名前こそ“ベース”とつき、音域も同一だが“コントラバス”とはその音質、キャラクターや奏法も全く異なる楽器である。

長い間、世界初のフレット付エレクトリック・ベースはレオ・フェンダーの“プレシジョン・ベース”といわれてきたが、実は1935年にシアトルでPaul H.Tutmarc:ポール・タットマークによって制作された楽器はソリッドボディを持ち、フレットがある4弦の低音楽器であった。

1995年に発見された写真の楽器“Audiovox:オーディオヴォックス”は、どう見ても「エレクトリック・ベースギター」と言わざるを得ない。

タットマークはラップ・スチールギター用ピックアップの開発者としてスタートを切り、最初のソリッドボディを設計したが、1935年のオーディオヴォックス・エレクトリック・ベースギターは、実際には1936年もしくは37年以降に市場に登場したと見られている。

今見ても洗練されたデザインのこの楽器は、1947年には、タットマークの息子により出荷され、合衆国のかなり広範囲に配布された1948年のHeaterのカタログに掲載されている。

レオ・フェンダーが“プレシジョン”以前にソリッドボディ・エレクトリック・ベースギターが存在していたことを知っていたことは充分に想像できる。

華麗に展開してきたエレキベースの陰で、縦型のベースは停滞していたわけではない。

プレシジョンより遡ること27年ほど前の1924年、ロイド・ロアー(Lloyd Allayre Loar:1886-1943)に開発されたコンデンサー型ピックアップ(当時は殆どのベースがガット弦だったはずなので電磁式はピックアップは困難だった)がコントラバスに取り付けて発表され、これ以降ベース用のコンタクトピックアップも数々生み出されてきた。

(このダブルベースが全ての電気弦楽器の祖になったとされるが、製品としての安定度や音質が満足すべきレベルではなく、最初の市販電気楽器としての座はラップスティールギターに譲ったらしい)

コントラバスの音をそのまま増幅するという試みの延長上で、エレキベースの技術と融合して、生み出されたエレクトリック・アップライトは、従来のコントラバスとはまた異なる楽器として進歩してゆくのかも知れない。

写真はPaul H. Tutmarcのエレクトリック・ベース:1933

Paul H.TutmarcについてPaul H.Tutmarc …このオッサンの名前が読めない…

トゥマーク ??、トットマーク ?それともタッツマーク?あるいはタッマーさん??

英語の先生(Professor Harue)に訊いてみた。

『発音にしたがえばポール・タットゥマークになるんじゃないかな。

最初のタにアクセントが来て、このトゥはほとんど聞え入りそうなほど小さいはずだけど。

日本語っぽく書くとタッツマークって書いちゃうのかしら。

なんか竜巻の英語訛りみたいにも聞こえておかしいけど。

あとはタットマークと表記するかなぁ。』

と、言うことで本サイトでは“タットマーク”と表記することとする。

なお、上記リンクのサイトでタットマークの息子が述べているように、最初の電気ベースの開発は、確かにタットマークによるものであろう。

しかしながら、彼は資金難のためこの画期的楽器の特許申請ができなかったと言うのも事実のようである。

結局、“最初のエレクトリック・ベースギター”は歴史に隠れてしまった1935年の“オーディオヴォックス”と1951年に華々しくデビューした“プレシジョン”と二種類あると言うことになるのだろう。

現在“(エレクトリック)アップライトベース”と呼ぶ場合、コントラバスのような大型の胴は持たないモノの、コントラバスと同様の棹(ネック)を持ち、ハウリングに強いが、コントラバスに近い《生ベース》の音と操作性を目指すものを指している。

写真のDuarmond Pickup(1950's)は本文とは関係ありません。※

(昔、これのコピー品のグヤトーン、使ってました)

最初、本文中で楽器の“Famly”を表す表記には“族”を使って記述したが、全て“属”に変更した。 2004.11.29.

広辞苑やマイペディア百科事典では“属”を使用しているのには気づいていたが、何となく“族”の方が見慣れている印象があった。

教科書などは“族”だったような気がしていたが…古い古い中学生用音楽通論(昭和40年代)には楽器を“Famly”分類した記述はなかった。

気になって調べた、手元の新訂音楽通論(音楽之友社/昭和56年版:こちらは一般向け)、音楽単語解説集 The Music Note(リットーミュージック/1984年版)でも楽器の“Famly”の表記は“属”であった。

変換ミスで“族”の方になっている場合は許してね。

アップライトベース

アップライトベース これまでのお話

これまでのお話 順路へ戻る

順路へ戻る 国産ギター大好き!目次へ戻る

国産ギター大好き!目次へ戻る トップページへ戻る

トップページへ戻る