飛行機大好き/Dr.1建造報告:9

飛行機大好き/Dr.1建造報告:9

工程:15-20 尾翼/主翼/主脚の取付)

工程番号が前後するのは、説明図通りの組立を行っていないからである。

説明図の順序、あるいは組立方法は必ずしも最良とは言えない。

前回紹介したように、降着装置のショックアブソーバ(緩衝装置)はゴムひも(実機ではロープ?)である。

前回紹介したように、降着装置のショックアブソーバ(緩衝装置)はゴムひも(実機ではロープ?)である。

車軸左右に固定軸を置いて、車軸と固定軸間をロープでくくる。

このロープの伸縮弾性のみで機体の離着陸衝撃を受け止めていたわけである…

これは裏面から見たところ。

何とも長閑なメカニズムである。

こちらはエルロンプーリー。

操縦桿のリンクから左右2本ずつ取り出されたワイヤーは一旦ここを通り、左右に分岐する。

翼端側プーリー。

左右から集合した操作ワイヤがここで90°方向を変え、エルロン・ホーンにつながれる。

翼端橇の製作。

橇は下翼翼端にこんな具合に装着される。

橇は下翼翼端にこんな具合に装着される。

消耗品なので、実機では取り外しが容易な構造になっていたようだ。

と、言うことは離着陸時にそんなに翼端をぶつけていたわけである。

飛行機が未熟だったのか、飛行場が滅茶苦茶だったのか…両方であろう。

機体によっては手斧の柄等を装着していたモノもあったようだ。

エレベータ取付け。

この時点ではコントロールワイヤは仮止めにしておく。

ラダーの取付け。

エレベータ同様この時点ではコントロールワイヤは仮止めにしておく。

ああ、疲れが…

ああ、疲れが…

写真に影が入っていたのに気づいていない…

巨大な三枚の翼で我が工房は大変な騒ぎである。

下翼取付け。

ホワイトメタル製の固定金具を接着剤と極小真鍮釘で固定する。

降着装置取付け。

フレームとの接合はアルミ製楕円パイプである。

この降着装置と胴体間、胴体と上翼間にはこの機体では数少ない補強張線がある。

中翼およびアッパーカウル取付け。

中翼も下翼と同様にホワイトメタル製の固定金具を接着剤と極小真鍮釘で固定する。

翼を覆うようにアルミ製のアッパーカウルを装着する。

(これで、一生懸命作った内部構造物は殆ど見えなくなるわけだ…)

上翼取付け。

予め取付けて置いた翼とフレームのホワイトメタル製の固定金具をアルミ製楕円パイプで結ぶ。

前述のようにここには補強張線がある。

ここで栄光のフォッカーDr.1の全容が明らかになったわけである。

機銃・コックピットパネル取付。

特に記述すべきモノはない。

ただ、構造物を見て、ニマニマと楽しむのである。

コックピット廻りアップ。

この狭い鳥かごで紅の男爵は戦ったのである。

指を入れて操縦桿を動かしたり、ラダーペダルを操作したりして暫し楽しむ…

翼間支柱は取付け面コバに取付けワイヤー(0.5φ)用の溝を切っておく。

翼間支柱は取付け面コバに取付けワイヤー(0.5φ)用の溝を切っておく。

支柱そのものを既に一度塗りを済ませてある。

この機体は映画「華麗なるヒコーキ野郎」のシーンにもあったように、支柱を破壊されても飛行可能なのだ。

翼が完全片持ち構造なので翼端支柱はなくとも翼は自律する。

故に、この機体には複葉機には大抵ある翼間張線が全くない。

翼間支柱は強度面よりもパイロットの心理安定のために付けられていたという話もあるのだ。

オマケ

この間、所沢へ取材に行った折り、何の気なしに売店を覗くと、棚に埃を被ったこれが目に付いた。

この間、所沢へ取材に行った折り、何の気なしに売店を覗くと、棚に埃を被ったこれが目に付いた。

耳の後ろで…

「買うんだ、買うんだ、クロス買うんだー!ジョー!」

と叫ぶ声が聞こえた。

ナンのためらいもなく、買ってきて、後で調べたら…

なんと、絶版品であった!

本能は正しかったのだ。

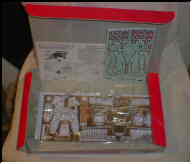

AERO BASE製、ブラス・エッチング・スケルトン・キット(クリアボディ付)1/48。

中身はこんな具合。

フォッカーDr.1も大詰め、作業は残りわずか。

模型は作っているときが楽しいのであって、完成後は虚脱感が残るのみ…

そんな自分へのアフターケアの意味で、これを含めて他に幾つかのキットをストックしてあるのであった。

--補記--

参考資料

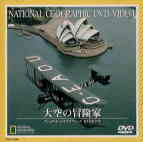

先日入手したDVD。

なんと山盛り980円、こりゃ買うっきゃない!(ホントは5,000円近い定価らしい…何故?)

NATIONAL GEOGRAPHIC DVD-VIDEO

NATIONAL GEOGRAPHIC DVD-VIDEO

東芝(共同発売元:東宝東和) TDLT-0045

大空の冒険家 THE GERATEST FLIGT

1995年/55分/カラー/二カ国語(日本語・英語)版

1919年、商用航空機の夜明けとなった偉大な記録、スミス兄弟が成し遂げたイギリスからオーストラリアまでの長距離飛行。

それから75年後、アメリカ人ピーター・マクミランとオーストラリア人ラング・キドビーはそのスミス兄弟の空の旅の再現に挑戦した。

彼らは当時の設計図を復元し、第一次世界大戦時のビッカース・ビミー複葉戦闘機※を製作し、オープン・コックピット、羽布張りという当時のままの機体に現代のエンジンと航空装備を搭載し、イギリスを飛び立った。

このビデオの中では1919年当時の映像や、ヴィッカース・ビミーの復元工程なども紹介されており、大変に興味深い。

ビミーは戦闘機ではなく、主に爆撃機として使用され、戦闘機という認識は私には余りないが、ともあれ、美しい機体ではある。

※ビッカースは通常ヴィッカースと表記される事が多い。

| 前へ|

Dr.1製作所|

飛行機大好き|

乗り物|

愚行連鎖Top|

前へ|

Dr.1製作所|

飛行機大好き|

乗り物|

愚行連鎖Top|

次へ|

次へ|

飛行機大好き/Dr.1建造報告:9

飛行機大好き/Dr.1建造報告:9

前回紹介したように、降着装置のショックアブソーバ(緩衝装置)はゴムひも(実機ではロープ?)である。

橇は下翼翼端にこんな具合に装着される。

ああ、疲れが…

翼間支柱は取付け面コバに取付けワイヤー(0.5φ)用の溝を切っておく。

この間、所沢へ取材に行った折り、何の気なしに売店を覗くと、棚に埃を被ったこれが目に付いた。

NATIONAL GEOGRAPHIC DVD-VIDEO

前へ|

Dr.1製作所|

飛行機大好き|

乗り物|

愚行連鎖Top|

前へ|

Dr.1製作所|

飛行機大好き|

乗り物|

愚行連鎖Top|

次へ|

次へ|