楓の木を削る話

先日、影丸君購入先のK楽器を冷やかしに行って、ひょんな事から注文流れのウッドベース用駒(未加工)を破格値で譲って貰ったのであった。

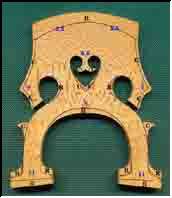

先日、影丸君購入先のK楽器を冷やかしに行って、ひょんな事から注文流れのウッドベース用駒(未加工)を破格値で譲って貰ったのであった。手に入れた駒は一応一流銘柄、フランス製のDESPIAU。

ばらしついでに各部も点検、テールピースも表に酷い節が出ていたので、K楽器に問い合わせたら、交換してくれた。

(専門店の強みだな、やっぱり)

この話は別項で…

DESPIAUの高い駒にはブランドネームの下に“★★★”や“★★”が入っているらしいが、この駒にはなかった。

DESPIAUの高い駒にはブランドネームの下に“★★★”や“★★”が入っているらしいが、この駒にはなかった。駒のグレードは多分、#10000。

バス駒は、このDESPIAU(デスピオ)とAUBERT(オーベルト:オーベール)の二大フランス製が大部分を占めているようだ。

未加工のDESPIAUと影丸ことCarlo Giordano SB300出荷時装着駒。

オリジナルの駒は木目もまばらで、ナイフを当てるとサクサク削れてしまうような得体の知れない材。見た目、バルサみたいな木目と色だぞ…まさか、そんなにヘナチョコではないが…(ものすごく軽いことは確か)

さて、駒であるが、ヴァイオリン属の未加工の駒は実際に使用する大きさよりかなり大きめに概形を切り抜いてあるだけで、脚のすりあわせ、駒表の削りだし、高さ調整、弦溝切り…

さて、駒であるが、ヴァイオリン属の未加工の駒は実際に使用する大きさよりかなり大きめに概形を切り抜いてあるだけで、脚のすりあわせ、駒表の削りだし、高さ調整、弦溝切り…等々、実に手が掛かる。

(実は、最初からバス駒を加工するのは初めて。店員氏には無謀に近いから失敗覚悟で…と言われた)

写真はチェロ駒の削りシロ。

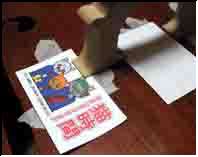

脚と表板の接触面の当たりを出すために、こんな治具があるらしい。

かなりお高いらしい…

帰り道にいつもの100円ショップをうろついていると…

オモチャ売り場で、この木製のロードローラーが私を呼んだ。

最後の一個であった。

駒との間にあるのは、一緒に買った角材。

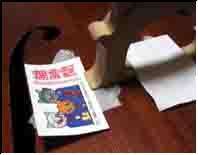

早速、こんな形にされてしまう、ロードローラー。

世界に一台の特装車である。

いかがなもんでしょ?

いかがなもんでしょ?GB特製治具のできあがり。

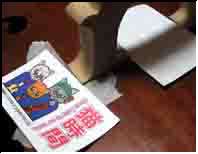

こんな具合に使うのである。

楽器表板にはピニールシートを敷いてその上に荒目の紙ヤスリを固定する。

ロードローラーを前進後退させつつ、当たりを出すというわけ。

長い長いプロセスは端折って…

長い長いプロセスは端折って…結果的に、治具を使ってゴシゴシやるよりも現物合わせしながら手削りした方が早くて正確だったり…ウチ、職人の血が強いから…

(何より、楽器である、表板上でヤスリがけなんぞすると…ものすごい音がする…)

とりあえず、この程度で宜しいかと…

足裏の加工がとりあえず済んだDESPIAUと出荷時装着駒。

脚もオリジナルよりかなりスマートに仕上げた。

駒の脚を仕上げた後、高さの調整。

駒の脚を仕上げた後、高さの調整。駒の峰を大まかに切り落とし、指板の木口の丸味に合わせて成形してから、次に、脚の部分から真中あたりまでは一定の厚みで、先端にかけては徐々に薄くなるように厚みを調整し削って行く。

ただひたすら削る…

(峰部分で未加工時の半分くらいの厚みになる)

楓の木、硬ぇの硬くないのって…

黒檀と良い勝負だね。

未加工ベース駒は、ホントに大まかな形に抜いてあるだけなので、もう元の半分近く削り落とさないといけない。

感じとして桜材より一寸硬い印象かなぁ…

素人故、削りすぎが恐いのでカンナは使わなかった。ナイフでは歯が立たない…

桜材も硬いが、楓や黒檀は密度が凄いという感じで、刃物もヤスリも食い込んでいかないと言うイメージ。

でも、ヤスリはちゃんと減ってしまう…

鬼目ヤスリと荒目ヤスリ一本ずつ駄目になった…

削り上がった駒を楽器に装着し、駒中心から均等距離に弦路を決めて各弦とも直径の半分位が掛かるように駒の峰に溝を掘る。

この辺りはオリジナルの駒があるので比較的楽な作業となる。

木の楽器は生きている…

各部調整と駒削りのため、二日程弦を外しておいたのである。

駒の足とボディ表面の接触調整は、弦を外して置いた楽器で行った。

表板のアールとぴったりにすりあわせて調整。

これに一昼夜かかった。

で、弦を張って暫くしたら…

脚がビミョーに浮いている。

表板ってこんなに動くんだ。

微調整やり直し。

駒安置位置を正確に出し、マーキングする。

駒安置位置を正確に出し、マーキングする。

駒の脚は、弦を張ってチューニングすると、弦の強い圧力を受けて表板に押さえつけられる。

この時に脚の両端は写真のように若干跳ね上がるので、脚の接触面中央部分を表板から少し浮いた状態に仕上げて、弦の圧力が加わった時に表板に密着するように調整する。

(隙間調べに使用したのは薄口名刺)

オリジナルの駒では脚の接触面は全くの平面に仕上げてあったが、脚の両端が浮くようなことはなかった。

脚両端が分厚いと言うことと、駒そのものが柔らかいので、駒が歪んで密着していた物と思われる。

オリジナルの駒では脚の接触面は全くの平面に仕上げてあったが、脚の両端が浮くようなことはなかった。

脚両端が分厚いと言うことと、駒そのものが柔らかいので、駒が歪んで密着していた物と思われる。かなり調整が進んだが、まだまだ…

この位でとりあえず、チューニングして暫く置いて様子を見ることにする。

現状でかなりジャストな状態。

さて、試奏…

うそ…

なにこれ、違う楽器ジャン!

ギターのサドルをミカルタから牛骨に

いや…そんな小さな違いじゃなかった…

はっきり言って

驚愕の事実っ!

弦を張って一発ぽんとはじいただけで…

凄ぇよぉ!

立ち上がりが違う!

その後、表板と裏板の間で音エネルギーが数往復して更にf穴から放出される。

音質も何だかお風呂屋さんリバーブが掛かってるみたいだ。

気のせいではない証拠に、全ての自然ハーモニクスが以前より何の抵抗もなくポンポン出る。

人工ハーモニクスでさえ楽に出てしまう。

いや…駒って、やっぱり一番大事なパーツなんだな。

楓材は鬼のように硬く、上半身筋肉痛になっているが…報われるなぁ…

ちなみに、弦高は4弦とも11mmに調整した。

そして愚か者は…

そして愚か者は… これまでのお話

これまでのお話 順路へ戻る

順路へ戻る 国産ギター大好き!目次へ戻る

国産ギター大好き!目次へ戻る トップページへ戻る

トップページへ戻る