図:二十四輩順拝図絵より

摺りささらの使い方

筑子竹(こきりこ)とは田楽の替名で、田楽の発祥は古くは大化の改新の頃、田舞として起こり、平安時代に田楽と名が変わり、南北朝時代において奈良興福寺大乗院寺領坂本保(平村上梨)など五箇庄(後永正十五年五ケ山と改名)へ放下僧や吉野朝武士が伝え、現在の重要文化財白山宮前で毎仲秋の頃、後醍醐天皇の慰霊祭(タママツリ)を行って筑子は今日に伝承された。

図:融通念仏縁起絵巻(部分)

摺りささらの使い方2

江戸時代にも越の下草二十四輩順拝図絵、北国巡杖記、越中地誌、加越能三州志等の文献で世に紹介されたが、最近その文化的価値が認められ広く喧伝されると共に、中学校の教科書にもとりあげられるに至ったのである。

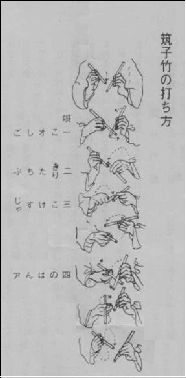

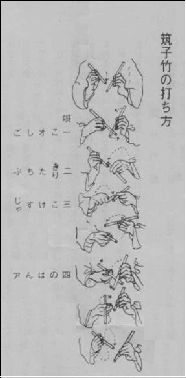

図:筑子竹の使い方

楽器は鍬金や、筑子竹、編竹、簓(棒ささら)、編木子(板ささら)、鼓、横笛、銅拍子などで古代民謡を往時のまま今に伝えている。

図:筑子竹の打ち方

古謡 筑 子 唄

(囃 し)窓のサンサもデデレコデン

はれのサンサもデデレコデン

- 一、筑子の竹は七寸五分じゃ

- 長いは袖のカナカイじゃ

- 一、踊りたか踊れ泣く子をいくせ

- ササラは窓の許にある

- 一、向こうの山を担(かず)ことすれば

- 荷縄がきれてかずかれん

- 一、向こうの山に啼く鵯(ひよどり)は

- 啼いては下がり啼いては上がり

- 朝草刈りの目をばさます

- 朝草刈りの目をさます

以下 略

図:年中絵巻より田楽

筑子竹、簓等に興味をもたれた方は下記で入手する事が可能です。

五ケ山民芸品製作所

富山県東砺波郡平村上梨

電話 0763-66-2726

この頁の資料は上記の製品に添付されたものを利用させていただきました。

資料の頁

資料の頁 元へ戻る

元へ戻る

GB楽器博物館 目次へ戻る

GB楽器博物館 目次へ戻る トップページへ戻る

トップページへ戻る