「bimota Bellaria」

Bellariaトラブル/修理

購入時より、フューエルメーターは常に残り3L前後を示し、純正の燃料計センサーは高いものらしく修理は諦めています。トリップメーターは走行中や電源ON時に勝手にリセットされてしまいます。 メーターはELバックライトなのですが、特性上使用していると2000〜10000時間で半分に明るさになる、また直射日光が当たるところに置くと寿命が短くなるというものなので、私の手元に来た時にはとても暗い状態でした。

ニュートラルランプやターンランプが昼間だと確認出来ない位暗かったので、メーターをばらしたらレンズが煤で真っ黒で、掃除したら明るくなりました。プラスチック製のランプのレンズは基板の上に直接乗っているので、振動が激しいバイクではそのままにしておくとプリント基板のプリント部分がこすれ剥がれて不動になることでしょう。基板の上にテープを貼り保護しました。 分解して良く判ったのですが、メーターは防水処理を全くしていないので(笑)、壊したくなかったら雨の日は乗らないほうが良いでしょう。ちなみに耐振動処理もしていません(^_^;。。。気になる人は電子部品をシリコン等で固めましょう。

2007/06/24

2008/1/2

メーターの中を見て、LEDを差し込めるところがないか確認したら、LEDの明かりを横から当て、液晶とELバックライトシート間の隙間から光を入れることしか出来なそうです。しかも、一番明るくしたい速度表示側は基盤の都合でLEDを入れておけるスペースがありませんでした。

配線は基盤付近から取らず、後に外部メーター等装着のことを考えコネクター付近からとりギボシ端子で接続としました。

エンジンを始動していない時のメーター用照明の電圧は11.29Vで4個のLEDを直列に繋ぐので1個あたり約2.8V。暗そうですが発電機に期待(笑)

バッテリー付近が12.1V程度だったので、約1Vロスしてますねぇ。

2008/1/11

あと、ELパネルを調べてたら直射日光に当てるのはよくなく、特に点灯中に当ててはいけないということのようなので、UVカットの透明シールとよくラジオで使用するスイッチ付きのボリュームも購入。昼間ライトオンで走行中はバックライトをOFFにしようという案です。スイッチ付きのボリュームって、機械スイッチとボリューム部分の2段重ねの構造になっているのですね。知りませんでした。スイッチ部分にまず配線繋いでその後ボリュームの部分に配線するとON/OFFと抵抗を可変に出来るわけです。

ELパネルはインバーターで100V位かけるようなので、感電に注意だそうです。点灯させてみたら、新しいだけに明るいです。

2008/1/13

購入したELパネルはベラリアのものより若干短かったので斜めに2枚とりました。それでも欠けてしまいますが運行に支障が無いところなので我慢。 小型の時計もELパネルを組み込もうかと分解してみたのですが、ケースを加工しないと組み込めなさそう。デイトナのELバックライト付きのがあるのですが、ボタンを押さないと点灯しません。押すの面倒だからポジション点灯で時計も点灯させたいなぁ。。後の課題にしよう。 <電気系>

購入時、ポジションにしてもランプが点灯せず、エンジンをかけたら点灯したのでこういうものかと思っていたら、単なる接触不良でした。以前、エーモンの配線の途中に噛ませてバイパスするコネクターを使用して修理していたようなのですが、そこが接触不良のためでした。ハンダで繋げて修理完了。

2007/09/24 <ブレーキ> 箱根の椿ラインを走っている途中で、リアブレーキがスカスカになって効かなくなりしばらくペースダウンしたらまた復活したので気のせいかと思ったのですが、碓氷の中山道で再発。(スカスカになるのは後の調査で発熱によるフェードが原因ということが判りました)

リアブレーキを酷使するとリアブレーキの油圧スイッチが壊れます。キャリパー側に油圧スイッチを装着しているのが原因で熱でやられてしまうので、マスター側にスイッチを移設。元々の設計不良というか、とりあえず公道走れるようにしましたって感じ(笑)

ベラリアのリアブレーキのエア抜きをした際ローターとキャリパーの接触を見つけたので、原因を探りました。

ベアリングは、シェル形針状ころ軸受の両側シールHK2520LL+IR20×25×20.5を使用します。 ベアリング交換後もリアブレーキの発熱がフロントに比べまだ多いので、マスター側にも問題がありそうだと思い、戻りのスプリングが弱くレバーが頼りなく戻るので、戻りスプリングを強くする対策をしました。

80年代のYZRのようにゴムをレバーに掛けるのはスマートでないので、マスターに入るロッドの外側に線径1mm中心径10mm×長さ40mmのスプリングと、ゴムブーツの内側に電池のマイナス極用の円すい形のスプリングを仕込み戻りを補ってみました。以前よりもしっかり戻るようになりました。 これによりレバーを押す感覚がはっきりし、乗車中リアブレーキレバーを微妙に押していることがわかり、リアのキャリパーの方がやはり多く発熱していたので、レバーをブレーキを掛ける時以外は押さないよう、試乗後にレバーを少し下げました。このブレンボのマスターは無効ストロークが短いので少しでも押しているとパッドが押されているので、この調整により発熱問題が解決しました。 <ウインカー>

バイクのシートカバーを剥いだら右リアウインカーばボッキリ真っ二つに折れていました。誰かがぶつかった様子(;_;)。かなりショック。

二日目。接着材が乾いていたので、L型の部分の接着材が取れて部品の脱落が無いように、ラジコンで使用するグラステープ(伸び防止のガラス繊維で強化されたビニールテープ)で補強し組み立てました。

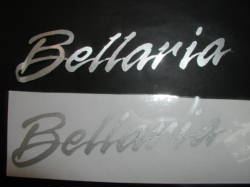

装着したところ大昔のブリキロボットチックになりました。 <ステッカー製作> ベラリアのテールカウルには、元々筆記体で「Bellaria」というステッカーが貼られているはずなのですが、私の手元に来た時には貼られていませんでした。部品として注文するのも面倒ですし、あるかどうかも判らないので無いものは作ってしまえということにしました。 まずは、文字のパターンを探します。。。が、標準文字では無さそうでありませんでした。参考になる画像も小さすぎです。う〜んと悩み、最近お知り合いになったベラリア乗りの柿さんにお忙しいところご無理言って写真を撮影して送っていただき、寸法も教えていただきました。大感謝です。画像を元に文字の部分のみ抽出してクリアステッカーシートに印刷という手抜きも試してみたのですが、いまいちの仕上がりになりそうだったのでカッティングシートで真面目に作ることにしました。 送っていただいた画像をベースに画像を原寸大に調整し左右反転させプリンターで印刷します。 そして素材を探します。バイク用品店に純正と同色のシルバーのものがありました。手作りボビー材料店などでリアタックシート、デザインナイフ、カーボン紙、下敷きのアクリル板を購入。 素材をテープで固定しカーボン紙で文字をトレースし写して、30度の刃をつけたデザインナイフでしこしこ切り出し完成。(デザインナイフって初めて使ったのですが切れ味いいですし曲面とても切りやすいですね)

切り抜きが終わり、リアタックシート(アプリケーションシート)に文字の位置を確認しながら貼りベラリアの貼り付け面を脱脂しリアタックシートごと貼り付けて、店長さんのアドバイス通りドライヤーで暖めつつ押しつけてリアタックシートを剥がして完了。違和感の無い仕上がりになりました。 <スターターリレー交換>

2007/10/6

普通のバイクだとテールのサイドのカウルを外せばアクセス可能なのですが、ベラリアでスターターリレーにアクセスするには、タンクから続くカウルを外さなければならないので、まずはフロントカウルを外すことから始まります。 <チョーク>

2007/12/31

組み立ては、不具合を確認し修理しながらになります。

|

左がベラリア純正(アルミの専用カラー付き)。右が今回購入したスイッチ付

左がベラリア純正(アルミの専用カラー付き)。右が今回購入したスイッチ付 上が純正、下が今回作成したもの

上が純正、下が今回作成したもの

メーター裏側写真の右上にある小さなコネクターが今回追加した、増設時用ELバックライト電源端子

メーター裏側写真の右上にある小さなコネクターが今回追加した、増設時用ELバックライト電源端子

左側の青いコネクターが接触不良部分

左側の青いコネクターが接触不良部分 修理後

修理後 リアブレーキスイッチ交換部品など

リアブレーキスイッチ交換部品など

修理前→修理後

修理前→修理後

ブレーキスイッチ移設前

ブレーキスイッチ移設前

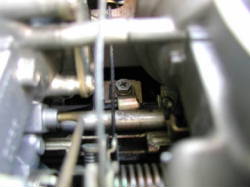

ブレーキスイッチ移設後

ブレーキスイッチ移設後

こんなところにbの文字が入っています。

こんなところにbの文字が入っています。