6.メディアの取上げ

調査が進むに従い、取材に見える方もでてきた。この方達は更に独自の調査を行なった後、自身の見

解を報道される。以下にそれらを転載させていただいた。

6−1.加西市で五体のヤソ地蔵 隠れキリシタンの里だった?

背中に刻んだ十字架 密会の石室も立証へ発掘を検討(昭和48年1月1日・神戸新聞掲載)昨年、

加西市内の二つの寺で隠れキリシタン地蔵が発見され郷土史家や専門家の間で話題を呼んだが、今度は

続いて5体も市北部の四地区の墓地で見つかった。また信徒たちが禁制を破って密かに会合していた場

所ではないか−と思われる穴ぐらも見つかり江戸時代、かなりの信徒がいたことが立証されだし改めて

話題を集めている。5体の地蔵は市内朝妻、上万願寺、下若井の3町と大工町の2体で、いずれも墓地

から発見されている。一見して表面は普通の地蔵さんと全く変わりはないが、背中に十字架がくっきり

刻まれている。作られたのは徳川時代中期の享保、元文、寛保のころで、凝灰岩が用いられている。そ

のうちの一体には「為供養営之」と刻まれている。一方、隠れキリシタンたちの密会の場所は、5体の

地蔵が発見された近くの乙和泉町内にあり、東北側に高さ3mの石がきが積まれ、北側の農道を上

がると西南側は平地になっている。面積は約百平方mあり、現在畑になっている。同町の古老の話

によると、戦前防空ごうをつくるため東側の石がきを掘ったところ大きな穴があき、中は六畳ぐら

いの室が見つかり、上へ出る階段がつけられていたという。戦後いらなくなったので元のとおりにして

いるが、江戸時代はその場所にお寺が建てられていたという。加西市郷土研究会会員で日本キリスト教

会加西伝道教会の吉田牧師の話や姫路カトリック教会出版の「姫路教会史」などから総合すると、姫路

城の初代大名・黒田如水はキリシタン大名として知られ、キリスト教徒に対する迫害はあまり見られな

かったが、池田輝政が在城中の慶長16年(1611)にわかに弾圧が厳しくなった。当時、播磨国に

約500人(大半が武士)の受洗者がいた−と記録されているが、その中で重臣の4人が洗礼をうけて

いたため追放になったという。そのころ迫害をうけた人たちが当時「富家の里」として平安時代から栄

えた旧加西郡泉町(現加西市北部)に来て帰農し、ひそかに信仰していたのではないかと言われ

ている。また、その人たちの供養のために作られた地蔵ともいわれている。さらに一説によると当時、

大工さんたちが姫路へ出てキリスト教に感化され入信、帰ってから地蔵の背に十字架を刻み信仰し

ていたのではないかとも言われている。

最後に記録がはっきりしているのは、明治の初期にフランス人の宣教師2人(シャロン、ペロン)が姫

路にきて布教活動をおこなった。その際、万願寺村、大工村にもやってきて5人に洗礼を施している。

これは「姫路での宣教師年代記」という本のなかに記されているが、その中に「フケ」(富家)という

記録も出ており、加西市の北部地方は江戸時代からキリスト教と強い因果関係があったことが推測され

る。従って乙和泉町の密会場所も、なんらかの関係があるのではないかと見て、所有者(個人)の

許可を得て発掘することも検討している。※この地下室は富家村にあり、十字架地蔵の造立されている

野上町大日寺より北に約500m、日吉神社東前方約100mの小高い丘、妙見さんの北裾にある。なお、

地下室または洞窟とキリシタン遺物ととはセットのように全国各地でみられる。加西でもこのセットは

富家以外にもみられる。加西市教育委員会編『加西のふるさと散歩』191頁〈富家のにぎわいとカク

レキリシタン地蔵〉参照。

6−2.加西地方にも かくれキリシタン 40体余の地蔵散在

吉田牧師が追跡調査 同志社大研究所が協力 信者との関係解明へ(昭和51年7月15日サンケイ

新聞掲載)

6−3.加西にも”かくれキリシタンの里”

十字架地蔵60余体も。キリスト教伝道所吉田牧師らが発見(昭和51年10月 サンケイ新聞掲載)

6−4.隠れキリシタンの供養塔?

十字架背負ったお地蔵さん。加西で十一基確認 吉田牧師近く紹介文献裏づける(昭和五二年三月五

日・朝日新聞掲載)

五百羅漢で知られる加西市内の寺の境内や共同墓地の片すみに、背中に十字架を背負った地蔵さんが点

在している。この地蔵を見つけ、研究を続けている日本基督教会加西伝道教会の吉田完次牧師(51)

は、「隠れキリシタンの供養地蔵にまちがいない」と見て、近く発刊される「播磨郷土研究」で紹介す

る。これらの地蔵は正面から見ると、普通の地蔵とほとんど見分けがつかないが、よく見ると衣の裾が

カ−ルしていたり、衣自体がガウン状に表現されており、普通の地蔵さんの衣のえりにあたる部分が首

飾り状になっている。決定的に違うのは背中の部分。普通の地蔵はほとんどが光背を背負っているが、

これらの地蔵はそれがなく、肩の下から腰の辺まである十字架を背負っている。地蔵の高さは1m近い

ものから30cmほどの小さいものまでさまざま。吉田さんは、加西市内で11基を確認した。吉田さん

によると、加西市内には、隠れキリシタンの地下礼拝所だった、という地下室があったほか、江戸時代

の中ごろに、隠れキリシタン1人が密告され、処罰されたことが文献に記されており、地蔵は、これを

裏付ける重要資料という。

隠れキリシタンは、天正15年(1587)秀吉のキリスト教布教禁止後もひそかに信仰していた人

たちの総称だが、播州にもかなりの数の隠れキリシタンがいたことはよく知られている。吉田さんによ

ると、レオン・パジェス著の「日本切支丹宗門史」には姫路城主池田輝政時代に、輝政の重臣4人がキ

リシタンだったほか、当時、播磨で500人が洗礼を受けた記録があるという。また、揖保郡御津町室

津は、九州から京都、大阪に上る拠点だったため、宣教師らの往来もひんぱんで、同宗門史に、室津の

一集落のほとんどがキリシタンに改宗していたことも記述されているという。これらの信者らは、禁令

後「亡命」したとあるが、どこに亡命したかは書かれていない。その亡命先が取り締まりがゆるかった

加西だったのではないか、と吉田さんは考察している。十字架を背負った地蔵は、加西市野上町の大日

寺、西野々町の明光寺、若井町の下若井墓地、万願寺の万願寺墓地など市東部を南北に流れる万願寺川

水系の山間部に多い。中には台座に年号が彫ったものもあるが、例外なく享保−天保年間(1716−

1843)のものに限られている。また吉田さんの調べで、西脇市にも2基の十字架地蔵があるほか、

加西市には、十字架を背負っていないが、十字架地蔵の特徴をもった地蔵が50数基ある、という。

吉田さんは「それ

にしても播州の隠れキリシタンの研究はほとんどないに等しく、十字架地蔵の解明もこれからの問題」

という。隠れキリシタンの研究で知られる長崎純心短大・片岡弥吉教授は「加西以外で隠れきりしたん

が墓石の代わりに地蔵をつくったという例はなく、文献もないが、土地柄、隠れキリシタンのものであ

る可能性が非常に強い」と注目している。

6−5.地蔵さんの背に十字架

「キリシタン研究」貴重な資料 西脇で2基(昭和52年4月17日朝日新聞掲載)

西脇市内の共同墓地と、寺の境内に……。…和田共同墓地……西林寺にあるのは…当時の大野村の有志

が供養か信仰の象徴として建てたのではないか……住職は「この地蔵さんはかって仁王門近くの阿弥陀

堂の中に安置されていた…しかし今まで十字架には気づかなかった」と。

6−6.「十字架を背負ったお地蔵さん」

NHKテレビ 近畿の話題(昭和52年5月31日13:25−40放送)

残念ながらビデオをとることを忘れた。以下は、手元にあるシナリオと写真を用いて当日の放送を再構

成したものである。この放送はNHKが、加西での最初の十字架地蔵発見から、切支丹吟味をうけたA

家までの調査を総括・概説する内容となった。

(1)十字架地蔵の発見

(アナ)兵庫県加西市尾崎町の多聞寺の境内から、背中に十字架が刻まれたお地蔵さんが発見されまし

た。このお地蔵さん、キリシタン信仰と関わりがあるのではないかと地元で噂がパッと広がりました。

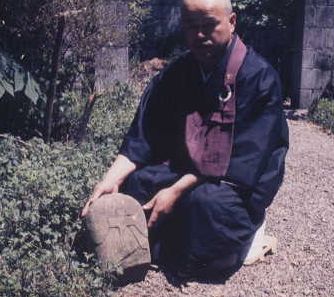

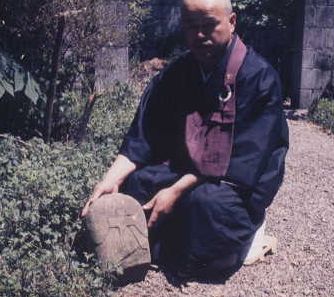

まず発見者の住職・金岡隆男さんに話を伺いました。

(金岡さん)・・・・

(写真)多聞寺の全景と、同寺にまつられている後藤又兵衛の位牌。十字架地蔵を手にした住職

(2)これまでの調査結果

(アナ)スタジオに加西のキリシタン史の研究をしている日本キリスト教会加西伝道教会の吉田牧師に

来ていただいています。

(吉田)これまでに、加西市の地蔵を調査し、凡そ50体の十字架地蔵を発見した。市内分布では北部

が多い。特徴は背中の十字架、衣のすそのカ−ル、ガウン、首飾り・・・普通の地蔵と比較しながら・・

・祭服を着た神父の姿と非常によく似ている(次頁写真・現在の祭服を着た神父)。十字架地蔵は丸彫

りの立姿にだけみられ、年代とともに十字架が丁字、一文字へと変わっていく。それは偽装化過程とも

思える(次々頁写真)。年代は享保から天保の間だけである。製作目的はまだ特定できないが、可能性

としては次の5つの場合が考えられる。イ.純仏教的なもの。ロ.キリシタンの影響をうけた仏教のも

の。ハ.キキンをキリシタンのたたりとみた供養塔。ニ.キリシタンの為、身近な者が建てた供養塔。

ホ.キリシタンの礼拝用。

(写真)現在の祭服を着た神父。十字地蔵。丁字地蔵。一文字地蔵。一般的な納衣地蔵。

(3)播磨のキリシタン大名

(アナ)播磨のキリシタン大名では、明石の高山右近、姫路(山崎)の黒田官兵衛、室津の小西行長、

三木の中川清秀(秀政)前野長康、龍野の京極高知等がいます。

(吉田)おっしゃる通り、天正15年のバテレン追放令直前の播磨はキリシタン王国の観があり、加西

は有力なキリシタン大名によって囲まれていた。加西は諸街道が交叉する交通の要路であった。キリシ

タン入城者が多かったといわれる大阪の陣の時、加西から、後藤一族はじめ多くの者が大阪城に入城し

ている。徳川時代には加西は細かく分領支配され、しかも支配者が遠国の上、頻繁にかわっている。

記録によるとキリシタン取り締まりが大変ゆるやかであった。キリシタンが多くいても不思議ではない

。

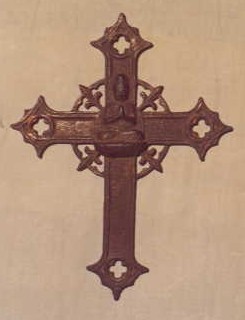

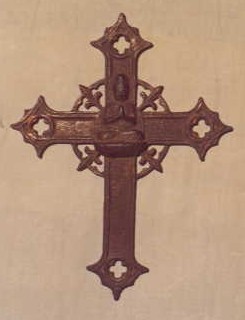

(写真)明石から出た鉄製の十字架、織部燈籠、姫路城の十字架瓦。

(4)全国的規模からみて

(アナ)ところで、全国的にみてキリシタン活動の中で十字架地蔵がもつ問題を、同志社大学杉井教授

に伺いました。

(杉井六郎教授)・・・・

(写真)−杉井六郎教授−

(5)隠れキリシタンを追跡

(アナ)ほとんど記録から抹殺されてしまった隠れキリシタンの活動を知るために、十字架地蔵の出た

里のうち、三ケ所を訪ねました。切支丹吟味をうけた家

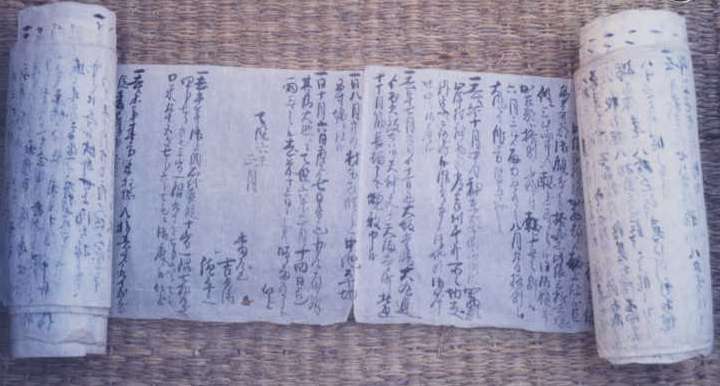

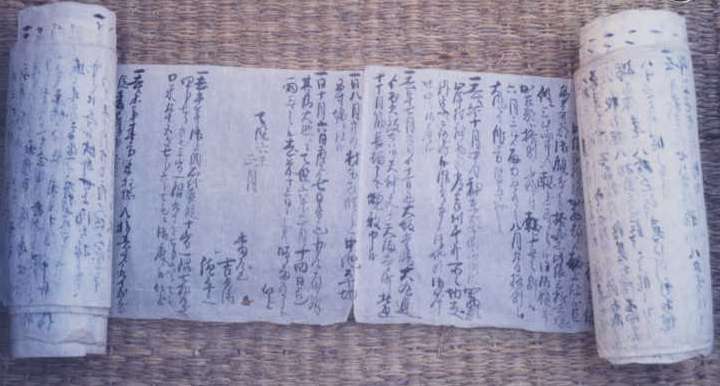

(アナ)天保4年密告により加西の庄屋□□家の一男がキリスト教徒として捕えられ獄死しています。

・・しかし実は明治までキリスト教信仰は続いていたのではないかと、ご主人の□□□□さんはこんな

話をしてくれました。

(当主)・・正月8日に祖父は親戚の者とこっそりと詣でていた・・・・

(アナ)この話の姫路飾磨にはキリシタン大名の京極家のゆかりの寺があります。

(写真)遺物。切支丹吟味を記した『歳の当条目』。

(アナ)第二次大戦中野上町の元尼寺跡の地下に防空壕を掘っていてみつけた礼拝堂らしき空室をみ

に行きました。が、残念ながら今は入り口を土でさいでいました。当時穴を掘った人はすでに亡く、

穴に一緒に入った古老に話を聞きました。

(古老)・・・階段で上に出られる室が二つあった・・・

(写真)指さす地下礼拝室。地下室の真上にあったという尼寺跡。

(アナ)十字架地蔵が三体もある普明寺で珍しい光景をみました。多くの墓石に囲まれて真っ黒な地に

金の十字架を刻んだキリスト教の墓石があるのです。寺の庵主さんに聞きましたら今年98歳の高齢者

でよく判りませんでした。この墓は□□家のものでこのキリスト教の墓石の隣に十字架地蔵がいたので

す。□□さんに伺いました。・・・・・・・・・・

(□□さん)・・

(写真)−普明寺全景。庵主さん。カソリック教徒墓石と並んだ十字架地蔵のうしろに立つ□□さん。

(6)結論

(アナ)吉田さんの今後の研究は?

(吉田)加西のキリシタン史をより明らかにするために文書資料を探し出すこと。疑キリシタンの系譜を

どこまでも追跡調査し、人脈を明らかにすること。さらに石仏・墓碑にとどまらず加西市のあらゆる分野

の調査を行なうことが重要と思っている。

(アナ)『ありがとうございました』

※この放送の後で近在の視聴者数名からキリシタン遺物の情報が寄せられた。播磨の国には広く数多くの

キリシタン遺物が隠れて点在しているようである。