|

| 2001年11月、私は始めてプラハを訪れた。 この時は金曜日に成田をたってミュンヘンとウィーンでオペラを見て日曜日に帰国するという日程を立てた。 たまたま最終日の金曜にはウイーンでよい出し物が見つからなかったので、周辺国で土曜日のコペンハーゲンからの便にコネクトするSAS便のある都市の出し物を調べていてこの劇場での「ナブッコ」上演を見つけた。 好きな演目でもあり、またプラハには魅力を感じていたので、将来のための下見という感覚でこの劇場を訪れることにした。 |

|

|

|

プラハ国立歌劇場 Statní Opera Praha は新市街 Nové Mesto に位置する。 プラハ本駅

Hlavní Nádrazí からほとんど線路に沿って Wilsonova

通りを南南西に400-500m程行った左側だ。 地下鉄A線とC線の交差する博物館駅

Museum からだと Wilsonova 通りをプラハ本駅のほうへ200mほどと行った右側だ。 旧市街から歩いても1km程度だ。

鉄道でスミーホフ駅 Praha-Smíchov 方面からプラハ本駅に向かうと、ヴルタヴァ川を渡りトンネルに入るが、トンネルを出たところの左側に劇場が見える。

夜になると劇場正面はライトアップされ、この近辺には商店等も無く暗い一帯ということもあり、美しくその姿を浮かび上がらせる。 上の写真は

Wilsonova 通りと直交する Politeckych vezunú 通りから撮影したもの。

|

|

新ドイツ劇場の建設

この劇場の歴史を語るには、ケーニックリッヒェス・ドイッチェス・ランデステアター Königliches Deutsches Landesteater から始めねばならない。 この現在スタヴォフスケー劇場(英語名称エス テーツ劇場) Stavovské Divadlo (Estates Theater) という劇場ではドイツ語の作品のみをレパートリーとしていたのだが、100年もたつと構造的な欠点や技術的な欠陥が明らかになってきた。 また1883年11月の国民劇場

Národní Divadlo の開場にも刺激され、ドイツ劇場協会 Deutscher

Theaterverein が設立され新劇場建設のための募金活動が始まった。 新市街にある1885年10月に最後の公演をしてその後使われていなかった木造の劇場を買い取り、それを取り壊した。 ウィーンの高名な設計事務所ヘルマー・ウント・フェルナー

Helmer & Fellner がウィーンのブルク劇場 Burgtheater を設計したカール・ハゼナウアー

Karl Hasenauer の協力を得て設計を行い、プラハの建築家アルフォンス・ヴェルトミュラーによって20ヶ月間で建設された。 テーツ劇場) Stavovské Divadlo (Estates Theater) という劇場ではドイツ語の作品のみをレパートリーとしていたのだが、100年もたつと構造的な欠点や技術的な欠陥が明らかになってきた。 また1883年11月の国民劇場

Národní Divadlo の開場にも刺激され、ドイツ劇場協会 Deutscher

Theaterverein が設立され新劇場建設のための募金活動が始まった。 新市街にある1885年10月に最後の公演をしてその後使われていなかった木造の劇場を買い取り、それを取り壊した。 ウィーンの高名な設計事務所ヘルマー・ウント・フェルナー

Helmer & Fellner がウィーンのブルク劇場 Burgtheater を設計したカール・ハゼナウアー

Karl Hasenauer の協力を得て設計を行い、プラハの建築家アルフォンス・ヴェルトミュラーによって20ヶ月間で建設された。

ノイマンの時代

新ドイツ劇場 Das neues Deutscher Theater のこけら落し公演はは1888年1月5日、1,500名の聴衆を集めて行われた「ニュルンベルクのマイスタージンガー」のガラ・コンサートであった。 新ドイツ劇場の初代ディレクターはアンジェロ・ノイマン Angelo Neuman 1838-1910 であった。 彼はウィーンのホーフオーパーのバリトンからスタートし、ライプチッヒのオペラハウスのディレクターを経て47歳でプラハのランデステアターにやって来た。 ノイマンは1885年にグスタフ・マーラー Gustav Mahler をランデステアターに招き、ワーグナーの「ラインの黄金」 Das Rheingold および「ワルキューレ」 Walküre のプラハ初演を試みたが、この時はマーラーの個人的理由で最初のプラハでのシーズン後に帰国されてしまった。 しかしノイマンはその後も彼を招き、マーラーはランデステアターでの「ドン・ジョバンニ」や「フィデリオ」を指揮している。 1888年には彼は新ドイツ劇場にウエーバー Weber の未完のオペラ、「ディ・ドライ・ピントス」 Die drei Pintos のマーラー・バージョンの演奏のためにやって来た。 ノイマンは1898年には新ドイツ劇場のコンサート・シリーズとしてマーラーの第1交響曲のプラハ初演を行った。

マーラーの跡を継いだのはカール・ムック Carl Muck であった。 彼はその後ベルリンのオペラ監督、そしてバイロイトになくてはならない人物になっていく。 ノイマンが招いた指揮者でよく知られた人々を上げると、オットー・クレンペラー

Otto Klemperer、エーリッヒ・クライバー Erick Kleiber などがいる。 ノイマンはワーグナーのオペラを600回以上上演したが、ロッシーニからワーグナー、リヒャルト・シュトラウスやドビッシーの「ペレアスとメリザンド」のプラハ初演などレパートリーは幅広い。 ゲスト・シンガーの中にはエンリコ・カルーソー

Enrico Caruso なども見られる。 彼はまたドラマの上演や、ヨーロッパの面白そうな公演も招いている。 ノイマンは1910年12月に逝去し、彼の死は国中で悼まれた。

ツェムリンスキー

彼の後を継いだのはプラガー・タークブラッツ Prager Tagblatts 紙の主任編集者でノイマンの文学アドバイザーを勤めていたハインリッヒ・テヴェレス

Heinrich Teweles (1856-1927) であった。 彼は音楽的経験に乏しかったので、マーラーのもとで学び多大の影響を受けていたアレクサンダー・ツェムリンスキー

Alexander Zemlinsky (1870-1942) をウィーンから音楽監督として呼び寄せる。 ツェムリンスキーは1911-1912の最初のシーズンに「フィデリオ」、「タンホイザー」、「魔弾の射手」、「ワルキューレ」、「魔笛」、「フィガロの結婚」、「ローエングリン」、「トリスタンとイゾルデ」、「ニュルンベルクのマイスタージンガー」、ヴィルヘルム・キーンツル

Wilhelm Kienzl (1857-1941) の 「Kuhreigen」 の制作と指揮を行った。 さらにリヒャルト・シュトラウスの5つのオペラ、そしてシェーンベルクのモノドラマ「期待」Erwartung

と続く。 また彼の同時代の作曲家ヒンデミット、デュカ、ブゾーニやプッチーニなどをレパートリーとしていく。 さらに新ドイツ劇場でチェコのオペラ作品の上演を開始したのも彼であった。 すなわちスメタナ

Smetana Bedrich (1824-1884) の「キス」 Hibicka (Der Kuss)、「売られた花嫁」

Prodaná Nevesta (Die verkauft Braut)、ヤナーチェック Lesos Janacek

(1854-1928) 「イエヌーファ」 Jeji Postorkyna (Jenufa) である。 彼はプラハで成功を収めていたが、しばしばプラハを離れた。 テヴェレスと意見が異なったり、また特に彼の後任となるレオポルド・クラーマー

Leopold Kramer (1869-1942)と意見が合わなかったからといわれる。 1927年夏、送別演奏会でマーラーの8番を振った後、彼はベルリンへ去っていく。

クラーマーもプラハを去り、その後を継いだのはロベルト・フォルクナー Robert

Volkner で、その音楽監督にはケルン歌劇場から1925年にプラハに転進し、ツェムリンスキーの第一カッペルマイスターを務めていたハンス・ヴィルヘルム・シュタインベルク

Hans Wilhelm Steinberg (1899-1978) が就任した。 彼は「エレクトラ」、「ドン・ジョバンニ」、「カーチャ・カバノバ」、「売られた花嫁」、「アルレッキーノ」などの新演出を次々とこなしたが、その2年目のシーズンにフランクフルトのからのオファーを受け、1929年プラハを去った。

ジョージ・セル

1897年にブダペストで生まれたジョージ・セル George Szell (1879-1970) は3歳の時ウイーンに移り、そこでピアノを始めた。 11歳で初のコンサートに出演し、16歳でバート・キッシンゲン

Bad Kissingen でのウイーン交響楽団のサマー・コンサートで代役として指揮デビューを果たしている。 翌年にはベルリン・フィルにピアニスト、指揮者、作曲家として登場した。 リヒャルト・シュトラウスはセルをベルリン国立歌劇場の指揮スタッフに採用する。 セルはシュトラウスの助手として2年間すごした後、シュトラウスの勧めでストラスブールに赴きオットー・クレンペラーの後任となる。 1921年にはダールムシュタット宮廷劇場の首席指揮者となり、1924年から1929年にはベルリン国立歌劇場の主席指揮者を務め、1929年にプラハにやって来た。 彼はプラハでは無名に近かったが、就任当初からレベルの高い演奏を行い、その地位を不動なものとした。 彼はモーツアルト、ワーグナー、シュトラウスの作品をレパートリーの中心にすえ、ヴェルディやプッチーニも多く指揮した。 またスメタナの「ダリボル」

Dalibor、ヤナーチェックの「イエヌーファ」を上演し、また当時の現代曲ストラビンスキーの「レイディー・マクベス」、ヴァイルの「マハゴニー市の興亡

Aufsteig und Fall der Stadt Mahagonny 」、ツェムリンスキーの最後のオペラ「クライドクライス

Der Kreidekreis」も紹介している。

1932年にはパウル・エーガー Paul Eger (1881-1947) が支配人となり、演劇部門も強化された。

1930年代も中頃になるとドイツのナチ体制の圧力が増し、プラハの民主主義を愛し、ナチズムに反対する芸術家たちは結束を強めていった。

新ドイツ劇場の終焉 新ドイツ劇場の終焉

1937年セルが米国に去った後を継いだのはカール・ランクル Karl Rankl (1898-1968)

だった。 彼はシェーンベルクとウェーベルンに師事し、ベルリン (Knoll Opera)、グラーツを経てこの地位についた。 着任するや「マイスタージンガー」のガラ・コンサートに引き続き、次々とオペラの上演を行った。 1938/39シーズンは「サロメ」で幕を開け、オッフェンバッハの「海賊」を上演し、1938年9月18日フリッツ・ツヴァイク

Fritz Zwiig の指揮で「ルイザ・ミラー」が初日を迎えた。 この演目はさらに7回上演し、この民主的芸術を目指す新ドイツ劇場はその活動を停止した。 この劇場への公の援助は少なく、毎年の損失はプラハ在住の自由主義的な、あるいは民主主義的なドイツ人やユダヤ人からの寄付によって穴埋めされていたのであるが、ナチの影響下もはや経済的に支えきれない状態になっていたのである。 すべての契約は解除され、劇場の多くのメンバーは去っていった。 ドイッチェ・テアターフェラインは劇場をチェコスロバキア政府に売却する。

その後1945年までの間はときおり客演公演が行われたり政治集会が行われり、1944年にはドイツ宣伝省の指令によりデュイスブルグ・オペラがここをホームとしたりした。

5月5日のグランド・オペラ

第2次世界大戦中も新ドイツ劇場の建物は幸なことに戦火を逃れることができた。 終戦後時を経ずオペラと演劇のための「5月5日劇場

Divadlo 5. kvetna」がこの劇場内に設立され、1945年6月19日に活動を開始した。 まもなく演劇部門からは撤退し、「5月5日のグランド・オペラ

Velká Opera 5. Kvetna」という名称に変わる。 このオペラはアロイス・ハーバ

Alois Hába (1893-197)とヴァーツラフ・カシュリーク Václav

Kaslík (1917-)が指揮し、そして後にはカレル・アンチェル Karel Ancerl

(1908-1973)が主席指揮者となる。 この期間の特筆すべき作品としては前衛的な演出で知られるアルフレッド・ラドック

Alfred Radok (1914-1976) の超近代的な「ホフマン物語」、そしてそのラドックやカシュリークから多くを学び世界的に有名となったヨーゼフ・スヴォボダ

Josef Svobada (1920-2002)のプロコフィエフの「修道院での婚約 Betrothal in

the Monastery」がある。

5月5日のグランドオペラは短命であった。 早くも1948年夏には国民劇場への併合が決定された。 ソリストのアンサンブルはすぐに統合されたが、オーケストラとコーラスは自立性を維持していた。 1949年の8月29日から11月2日の間はプログラムには「5月5日劇場」と記載されていた。

スメタナ劇場

国民劇場に統合された劇場は1949年11月3日からはスメタナ劇場 Smetanovo Divadlo

と呼ばれることになった。 当初演劇の上演も柱の一つと構想されていたが、次第に上演されなくなっていった。 他方バレーはこの劇場の大黒柱となる。 チェコの現代オペラ作品に上演の機会が与えられたが、スメタナ、ドボルザーク、ヤナーチェックの作品の上演が無くなるということではなかった。 レパートリーは世界の作品であった。 この劇場はしかし次第に各地からプラハに訪れるオペラ、バレー、演劇のツアー公演の場となっていく。

近隣に国会議事堂と地下鉄1号線(現在の地下鉄A線)の建設が公告されたのと時を同じくして、劇場のリノベーションというよりオーバーホールとでもいうべき工事が1967年に開始された。 この工事は歴史的建造物の保存要件を満たしながらオーディトリウムを改修し、舞台設備を刷新したばかりでなく、リハーサル・ステージ、ドレッシング・ルーム、オフィス、ストレージ・スペースなどを新設し、1973年4月に完了した。 近隣に国会議事堂と地下鉄1号線(現在の地下鉄A線)の建設が公告されたのと時を同じくして、劇場のリノベーションというよりオーバーホールとでもいうべき工事が1967年に開始された。 この工事は歴史的建造物の保存要件を満たしながらオーディトリウムを改修し、舞台設備を刷新したばかりでなく、リハーサル・ステージ、ドレッシング・ルーム、オフィス、ストレージ・スペースなどを新設し、1973年4月に完了した。

国民劇場からの独立

国民劇場からの分離の動きは1990年に始まった。 国民劇場側の同意も得られ、また文化大臣の反対も特になく、早くも1990年秋にはソリストの同意も得られソリストの分離が行われた。 しかしその運営の一本化は持続された。 1983年からジャン・ピエール・ポネル

Jean-Pierre Ponelle のもとでアシスタントを務めた後、グラーツのステージ・ディレクターであった新進気鋭のチェコ人、Karel

Drgác がスメタナ劇場のオペラ部門のヘッドとして招聘された。 彼は「後宮からの誘拐」を演出した後、ワーグナーの「リエンツィ」、「オテロ」を手がけ、ツェムリンスキー記念公演でスメタナ劇場からの移行期間は幕を閉じた。

プラハ国立歌劇場へ

文化大臣ミラン・ウーデ Milan Ude の決断により1992年4月1日にスメタナ劇場のオペラ部門は国民劇場から切り離され独立した組織となった。 文化省は「プラハ国立歌劇場」

Státní Opera Praha という名称の使用を認め、Karel Drgác

のもと新たな一歩を歩み始めた。 Karel Drgác は3年契約で、彼のファースト・プライオリティーはプラハの2つ目のオペラ・ハウスとしての存在意義を持つレパートアーの確立であった。 スタンダードな作品群はスメタナ劇場のものを引継ぎ、それに20世紀の作品の紹介をこの劇場の方針とした。 まず1992年にはR.シュトラウスの「サロメ」を、1994年にはハンス・クラーサ

Hans Krása (1899-1944) の「夢の中の婚約」 Engagement in a dream、ゴットフリード・フォン・アイネム

Gottfried von Einem (1918-1996) の「審判」 Der Prozess が上演された。 1994年には「仮面舞踏会」でスーパー・タイトルがチェコで初めて導入された。

1995年には Karel Drgác の後任に歌手のエヴァ・ランドーヴァ Eva Randová

が就任した。 彼女の特筆すべき出し物は演奏会形式で行われたパーヴェル・ハ-ス

Pavel Haas (1899 Brno -1944 Auschwitz) の「シャーラタン」 Scharlatan であった。

1998年にはセット・デザイナーであったダニエル・ドボルザーク Daniel Dvorák

がエヴァの後を継ぎ、ステージ・ディレクターに Jiri Nekvasil を招聘した。 劇場のプログラミングはさらに20世紀の作品に向き、1998年にはアッリーゴ・ボ-イト

Arrigo Boito (1842-1918) の「ネローネ」 Nerone のチェコ初演、1999年にはエミール・ブリアン

Emil Frantisek Burian (1904 Pilzen - 1959 Praha) の「モンパルナスのブブ」

Bubu z Montparnassu のワールド・プレミア、そして同年一定のフレーズを繰り返す「ミニマル音楽」の巨匠フィリップ・グラス

Philip Glass (1937- ) の「The Fall of the House of Usher」などの上演を行っている。 2000年にはツェムリンスキーの「エス・バール・アインマール」

Es war einmal、イザーク・シュタイナー Isaac Steiner の「ドリアン・グレー」

Dorian Gray の世界初演、シェーンベルクの「期待」と続く。 音楽監督はボフミール・グレゴール

Bohumil Gregor (1926 - ) であった。

|

|

1992年4月1日に発足したプラハ国立歌劇場はレパートア・システムを採用しており、年間20−30演目を上演している。 1998/1999

シーズンには22演目、242公演、198,800名の観客を集め77.7%の席が埋まっている。 このシーズンには「ナブッコ」が31公演、「ラ・トラビアータ」23回、「カルメン」21回、「アイーダ」と「リゴレット」19回。 翌1999/2000シーズンには26演目、249公演、観客数182,031人で、69.8%と下降した。

このシーズンは「カルメン」23回、「ナブッコ」22回、「ラ・トラビアータ」21回、「アイーダ」20回、「リゴレット」と「トスカ」が17回。 ヴェルディの作品がレパートアーの中心にすえられている。 ドイツ語の作品はそれぞれ8回と4回が最多というのは意外だ。

現在の陣容は総監督がヤロスラフ・ヴォツェルカ Jaroslav Vocelka、主席指揮者がレオシュ・スヴァロフスキー

Leos Svárovsky である。 2004/2005年シーズンは8月19日の「トロバトーレ」で幕を開け、6月19日の「アイーダ」で幕を閉じる。 その間オペラは21演目210公演(そのほか「プラハの冬」公演として国民劇場の「ルサルカ」1公演。)、そのうちの95公演(6演目=「トラビアータ」24公演、「リゴレット」22公演、「アイーダ」17公演、「ナブッコ」16公演、「トロバトーレ」10公演と「仮面舞踏会」6公演)はヴェルディ、32公演(3演目=「トスカ」13公演、「トゥーランドット」10公演、「バタフライ」9公演)がプッチーニ。 「カルメン」が19公演、「ルチア」と「スペードの女王」がそれぞれ12公演。 これで全公演の81%を占める。 これらの演目はシーズンを通してちりばめられている。 またこれらのほとんどの作品は毎年繰り返し上演されており、しかも50年以上演出の変わらないものもある。 これではプラハの人々もそうそうこの劇場に足を運ばないのではないだろうか。 したがって最近は観光客をターゲットにしているように私には思える。 なおその他にバレー等の公演が44回あり、年間254公演(上記「ルサルカ」を入れると255公演)となる。

チェコの著名作曲家の出し物としてはドヴォルザークの「ルサルカ」が新演出で5月から6公演。 これはこの作品が最近とみにポピュラーとなってきたためであろうか。 「ルサルカ」の他に「ディミトリー」

Dimitrii を3回上演している。 これは魅力的だ。 その他この劇場でぜひ見たい作品にはレオンカヴァッロの「ラ・ボエーム」がある。 このオペラは1897年ヴェニスで初演されたときには成功を収めたが、翌年プッチーニの作品が上演(1896年トリノでトスカニーニにより初演)されると、数年で忘れ去られたという悲劇の作品だ。 これは6公演。 そして

Eugen d'Albert の「ティーフェラント」 Tiefeland (1903) も見てみたい作品だ。

この劇場も日本公演などのツアリングを行っている際にも休みなくオペラ上演を行っている。

|

|

この劇場のオーディトリウムに一歩足を踏み入れると、赤と金を基調とした内装に目を奪われる。 シャンデリアも美しい。

馬蹄形をしたオーソドックスな客席は全部で1037席。 平土間 Parter は18列で370席、その両側一段上に平土間の左右11のボックス席

Lóze Parter 合計89席、その上が舞台正面ファースト・バルコン I. Balkon

で7列合計92席。 その左右には2層に分割される左右ほぼ12のボックス席 Lóze

I. Poradí / Lóze II. Poradí 各98席づつ、その上がセコンド・バルコン

II. Balkon で中央部は7列、左右にも席があり立見席20を含め合計290席。 なお上記のボックス数からは劇場の運営上使用するものは原則除いた。

入場料は原則どのオペラ公演も同一である。 平土間は1列目から4列目、5列目から10列目、そして11列目から18列目の3つの部分に分けられ2004/2005年シーズンは5列目から10列目までが1,150

CZK、それ以外は900 CZK。 ファースト・バルコンは900 CZK と700 CZK。 ただしここには柱が2本あり柱影の席は8席は割り引かれる。 セカンド・バルコンが400

CZK から 600 CZK。 サイドと立ち見は 100 CZK だ。 ボックス席が 300 CZK

から 900 CZK となっている。 なお 900 CZK が 2005年1月現在約 4,000円だ。 ユーロへの移行に伴って値上げしないことを望む。

|

|

| 2001年11月30日 ヴェルディ 「ナブッコ」 |

| |

Nabucco |

Richard Hann |

|

Abigaille |

Tahira Menazdinova |

| |

Ismael |

Nikolaj Visnjakov |

|

Fenena |

Jirina Privratska |

| |

Zaccaria |

Jurij Kruglov |

|

|

|

| |

指揮 |

Michael Kerpt |

|

演出 |

Karel Nemek |

| |

美術 |

Ulrich Hüstebeck |

|

衣装 |

Josef Jelínek |

2001年にはすでに「ナブッコ」を2回観ていた。 すなわちメトロポリタン・オペラと新国立劇場だ。 METではグレーギーナの歌う圧倒的なアビゲールとジョン・ナピーアの美術のすばらしさ、新国立劇場のものは合唱がなんとも見事で、どちらも大満足の舞台だった。 そこでプラハ国立歌劇場の実力はどれほどのものかを探るよい機会だというのもこの劇場を訪れた理由のひとつだった。 2001年にはすでに「ナブッコ」を2回観ていた。 すなわちメトロポリタン・オペラと新国立劇場だ。 METではグレーギーナの歌う圧倒的なアビゲールとジョン・ナピーアの美術のすばらしさ、新国立劇場のものは合唱がなんとも見事で、どちらも大満足の舞台だった。 そこでプラハ国立歌劇場の実力はどれほどのものかを探るよい機会だというのもこの劇場を訪れた理由のひとつだった。

朝ウィーン南駅から列車でたち、オペラを見て、プラハ到着の22時間後にはプラハ空港から帰国するという実にあわただしい日程だ。

ホテルで一息つき、劇場に着いて内部に入るやその優雅さに魅了される。

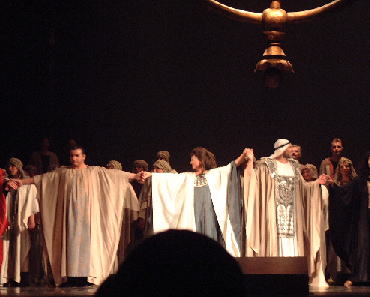

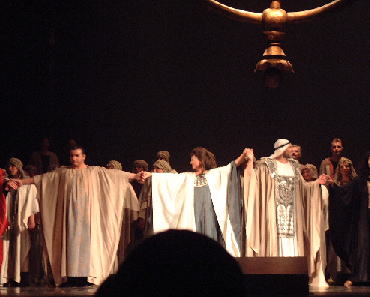

「ナブッコ」はこの劇場では最も上演回数の多い作品のひとつで、この日の舞台は1993年初演のもので165回目の公演である。 そのせいか、舞台装置はほこりのかぶったような感じだったが、ユダヤの低迷していた時代背景とマッチしていると勝手によい方向に解釈した。 演出もオーソドックスで破綻がなく、オーケストラ、ソリスト、合唱もバランスよく、まあ納得できる舞台だった。 |

| 2002年10月 9日 プッチーニ 「トスカ」 |

| |

Tosca |

Eva Depoltava |

|

Cavaradossi |

Igor Jan |

| |

Scarpia |

Richard Haan |

|

Angelotti |

Krasimir Derilov |

| |

指揮 |

Bohumil Gregor |

|

演出 |

Martin Otava |

| |

美術 |

Josef Svoboda |

|

衣装 |

Adolf Wenig |

翌年早くもこの劇場に舞い戻った。 この時はエステート劇場で「ドン・ジョヴァンニ」の新演出初日を見るのがメインで、国民劇場とここの出し物を見比べてここでは「トスカ」を見ることにした。

この年の8月に中欧、東欧を洪水が襲い、プラハも地下鉄が止まり、トラムも運休する路線があったり逆に地下鉄の代替路線が出現した年だったが国立歌劇場は被害を受けなかったようだ。 この年の8月に中欧、東欧を洪水が襲い、プラハも地下鉄が止まり、トラムも運休する路線があったり逆に地下鉄の代替路線が出現した年だったが国立歌劇場は被害を受けなかったようだ。

この「トスカ」は1947年の5月5日のグランド・オペラ時代のヨーゼフ・スヴォボダの舞台装置を再現し、また演出も1947年の

Karel Jernek の思想を受け継ぎマルティン・オターヴァ が行い1998 / 1999 シーズンの1999年に初演したもので、この日が50回目の公演であった。

音楽監督ボフミール・グレゴールの指揮と歌手人は決して悪くはなかったが、スヴォボダのトスカとカヴァラドッシの悲劇を暗示しているといわれるデフォルメされた舞台装置のおかげであまり楽しむことができなかった。 |

|

|

プラハ国立歌劇場のウェッブ・サイト http://www.opera.cz/ チェコ語のほか英語、ドイツ語のページがあり親切。

チケットの予約 プラハ国立歌劇場のサイトにはチケット予約機能を持たない。 そこでボヘミア・チケット Bohmia Ticket のサイト http://www.bohemiaticket.cz/ から注文することとなる。 このサイトは最近改善され座席の指定が自身で出来るようになった。 支払いはクレジット・カードでの前払いで、料金は高額のものは

30-50 CZK 窓口で購入するより割高となる。 また安い席も予約できるようになった。 チケットのピック・アップはボヘミア・チケットのセールス・オフィスでピック・アップするか、ホテルに配達をしてもらうことになる。 後者は後者は別途

200 CZK がかかる。

|

|

|

2001年にはすでに「ナブッコ」を2回観ていた。 すなわちメトロポリタン・オペラと新国立劇場だ。 METではグレーギーナの歌う圧倒的なアビゲールとジョン・ナピーアの美術のすばらしさ、新国立劇場のものは合唱がなんとも見事で、どちらも大満足の舞台だった。 そこでプラハ国立歌劇場の実力はどれほどのものかを探るよい機会だというのもこの劇場を訪れた理由のひとつだった。

2001年にはすでに「ナブッコ」を2回観ていた。 すなわちメトロポリタン・オペラと新国立劇場だ。 METではグレーギーナの歌う圧倒的なアビゲールとジョン・ナピーアの美術のすばらしさ、新国立劇場のものは合唱がなんとも見事で、どちらも大満足の舞台だった。 そこでプラハ国立歌劇場の実力はどれほどのものかを探るよい機会だというのもこの劇場を訪れた理由のひとつだった。 この年の8月に中欧、東欧を洪水が襲い、プラハも地下鉄が止まり、トラムも運休する路線があったり逆に地下鉄の代替路線が出現した年だったが国立歌劇場は被害を受けなかったようだ。

この年の8月に中欧、東欧を洪水が襲い、プラハも地下鉄が止まり、トラムも運休する路線があったり逆に地下鉄の代替路線が出現した年だったが国立歌劇場は被害を受けなかったようだ。

テーツ劇場) Stavovské Divadlo (Estates Theater) という劇場ではドイツ語の作品のみをレパートリーとしていたのだが、100年もたつと構造的な欠点や技術的な欠陥が明らかになってきた。 また1883年11月の国民劇場

Národní Divadlo の開場にも刺激され、ドイツ劇場協会 Deutscher

Theaterverein が設立され新劇場建設のための募金活動が始まった。 新市街にある1885年10月に最後の公演をしてその後使われていなかった木造の劇場を買い取り、それを取り壊した。 ウィーンの高名な設計事務所ヘルマー・ウント・フェルナー

Helmer & Fellner がウィーンのブルク劇場 Burgtheater を設計したカール・ハゼナウアー

Karl Hasenauer の協力を得て設計を行い、プラハの建築家アルフォンス・ヴェルトミュラーによって20ヶ月間で建設された。

テーツ劇場) Stavovské Divadlo (Estates Theater) という劇場ではドイツ語の作品のみをレパートリーとしていたのだが、100年もたつと構造的な欠点や技術的な欠陥が明らかになってきた。 また1883年11月の国民劇場

Národní Divadlo の開場にも刺激され、ドイツ劇場協会 Deutscher

Theaterverein が設立され新劇場建設のための募金活動が始まった。 新市街にある1885年10月に最後の公演をしてその後使われていなかった木造の劇場を買い取り、それを取り壊した。 ウィーンの高名な設計事務所ヘルマー・ウント・フェルナー

Helmer & Fellner がウィーンのブルク劇場 Burgtheater を設計したカール・ハゼナウアー

Karl Hasenauer の協力を得て設計を行い、プラハの建築家アルフォンス・ヴェルトミュラーによって20ヶ月間で建設された。 新ドイツ劇場の終焉

新ドイツ劇場の終焉 近隣に国会議事堂と地下鉄1号線(現在の地下鉄A線)の建設が公告されたのと時を同じくして、劇場のリノベーションというよりオーバーホールとでもいうべき工事が1967年に開始された。 この工事は歴史的建造物の保存要件を満たしながらオーディトリウムを改修し、舞台設備を刷新したばかりでなく、リハーサル・ステージ、ドレッシング・ルーム、オフィス、ストレージ・スペースなどを新設し、1973年4月に完了した。

近隣に国会議事堂と地下鉄1号線(現在の地下鉄A線)の建設が公告されたのと時を同じくして、劇場のリノベーションというよりオーバーホールとでもいうべき工事が1967年に開始された。 この工事は歴史的建造物の保存要件を満たしながらオーディトリウムを改修し、舞台設備を刷新したばかりでなく、リハーサル・ステージ、ドレッシング・ルーム、オフィス、ストレージ・スペースなどを新設し、1973年4月に完了した。