TE0552G 金箱・解体新書

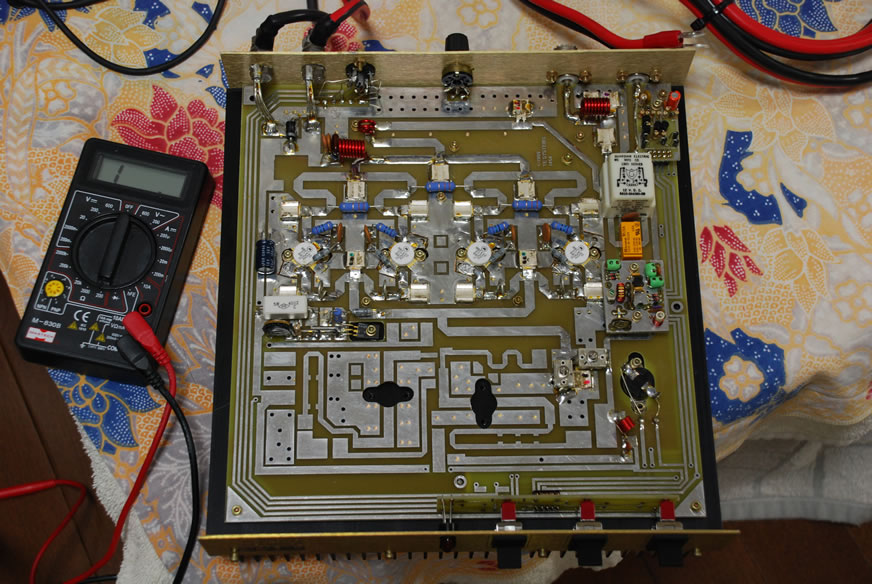

↑今回ローカルからお借りした金箱 ↑TE0552Gの筐体を空けたところ

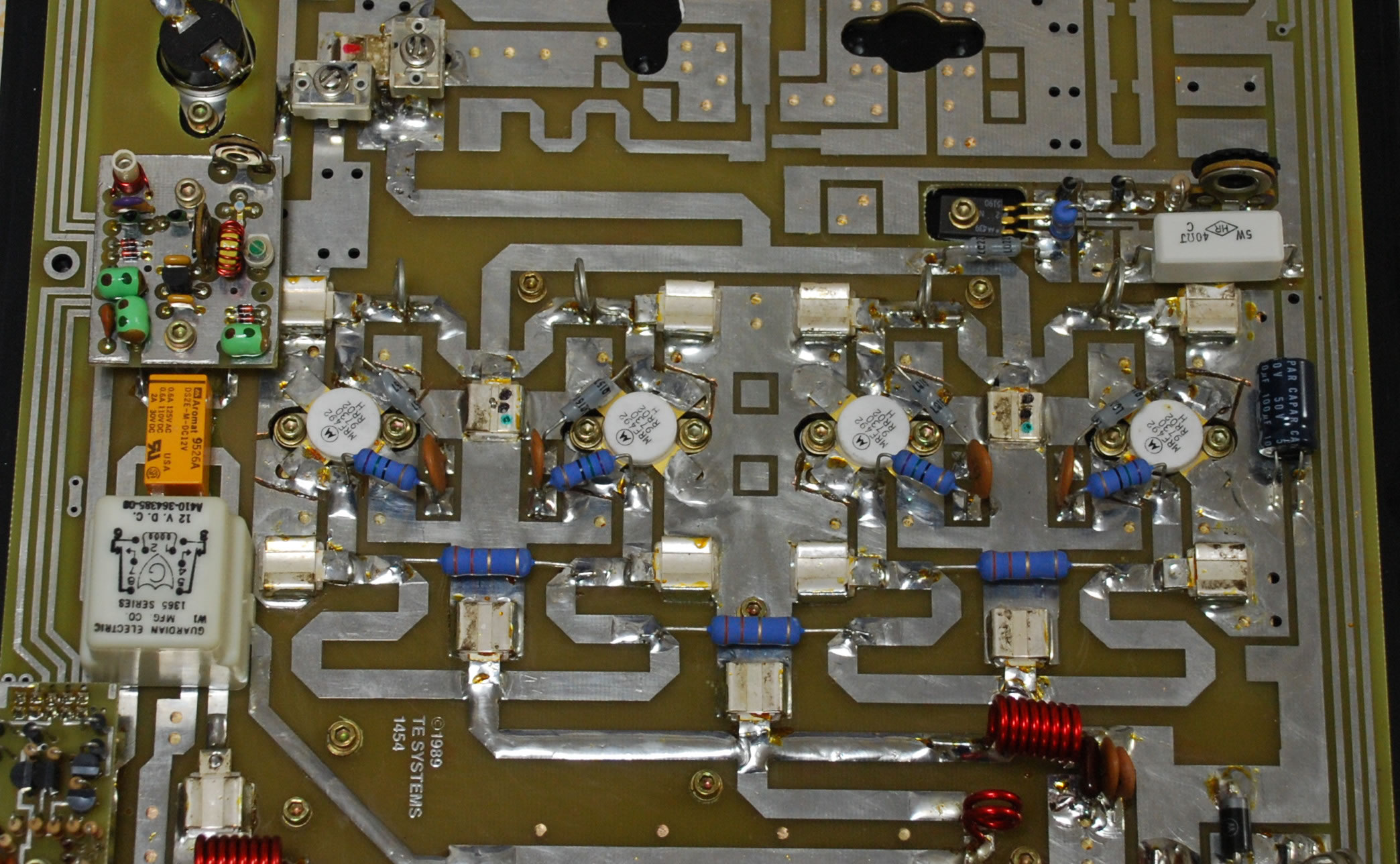

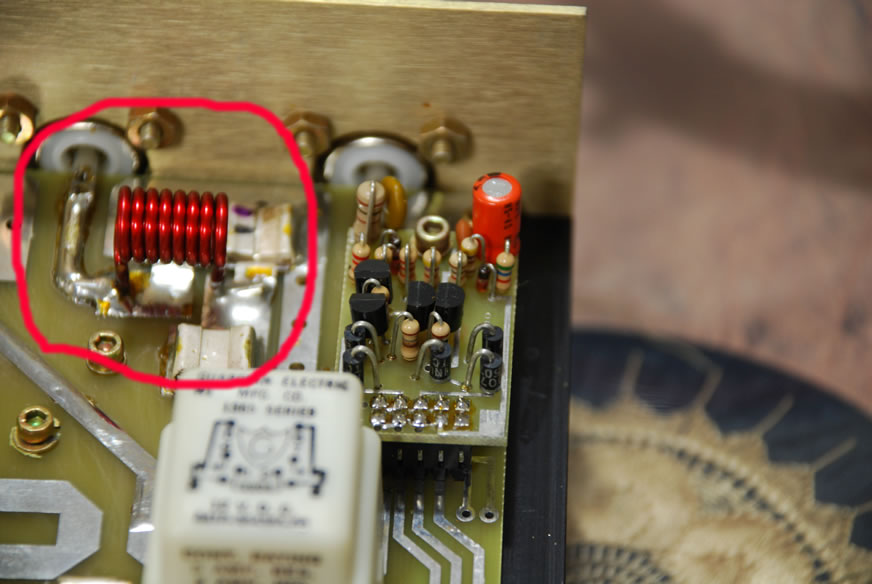

ご覧のように、モトローラー製のMRF492というパイポーラトランジスターが4本パラレルにLC結合されています。出力側にいくつか抵抗が入っていますが、これはバランスの検知用と考えられます。銅箔の肉厚は厚くその上に半田が乗っています。 さて、部品ですが、特殊なものは使用していないようです。コンデンサーのみARCOのMETALマイカを多用しています。リレー類も普通のリレーを使用していてコスト的にもおさえてある感覚です。米国製のHFのアンプではこれは当然の事か。

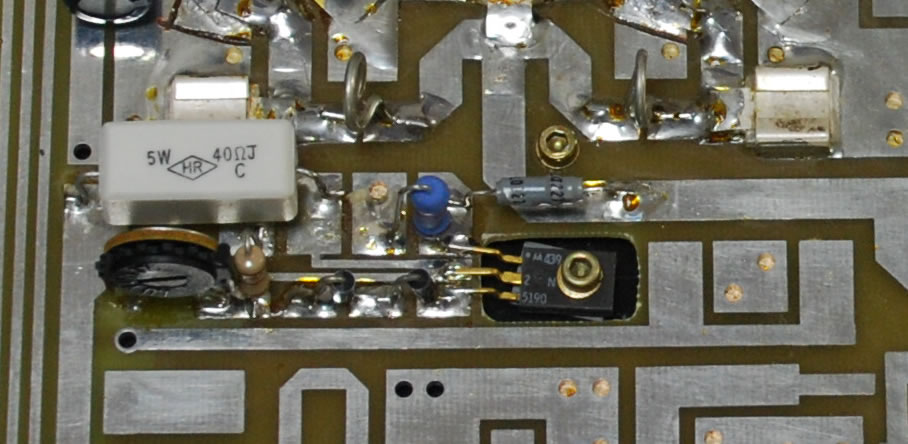

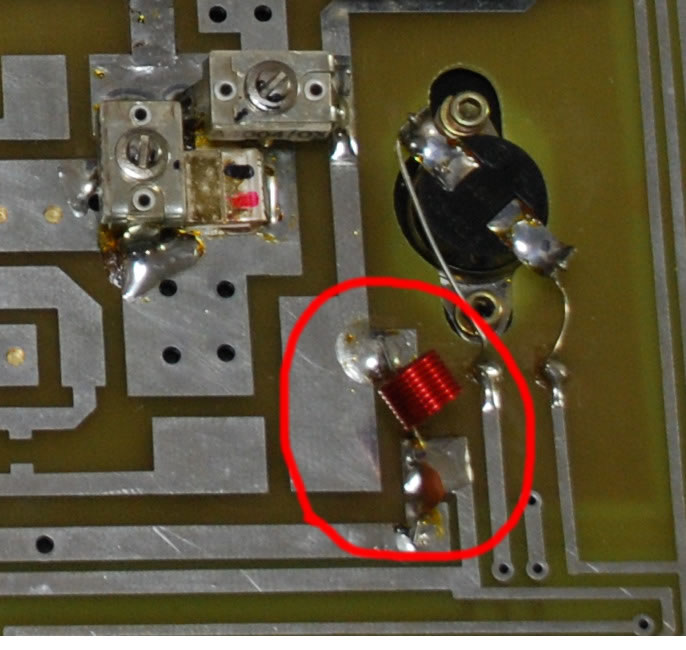

上の右の写真で赤丸の部分をよくご覧ください。バイアスの注入は1箇所です。ということは、このMRF492は4本ともマッチド2ペアになっているということです。ふーーん。いい石を選択しているんですね。ところが、よーーく見てください。バイポーラタイプの4本の石を一箇所でバイアスかれるのだから数Aの電流が流れると思いますが線の細いこと。ということは、このシャーシに取り付けてあるバイアス制御用のトランジスターのコレクターは、13.8VのAccにつながっているのだろうと思っていました。

えーーーーー、高周波出力段に直接・コイルトコンデンサーで????を拾っています。ここは、高周波。直流電源ではありません。これって、回路おかしいんじゃないの?バイアスではなくて、帰還回路? 私の理解の範疇を超えています。ということは、すべてノーバイアスのC級動作ってことになります。この回路、フロントパネルのRFのLEDを光らすための高周波検出回路なのでしょうか?た

しかに、このTE0552Gは音が悪くて有名です。そうか。やっぱC級かこれなら壊れにくいよなぁ。わたしの理解不足か?または、超魔術ならぬ超回路か?

つまり、回路の配線上そうなってしまったような感じがします。その下の白いのがリレーです。特殊なものではないようです。このリレーは、米国のリニアアンプに頻繁に出てくる代物です。高周波特性はわかりませんがよく使われるので使い勝手が

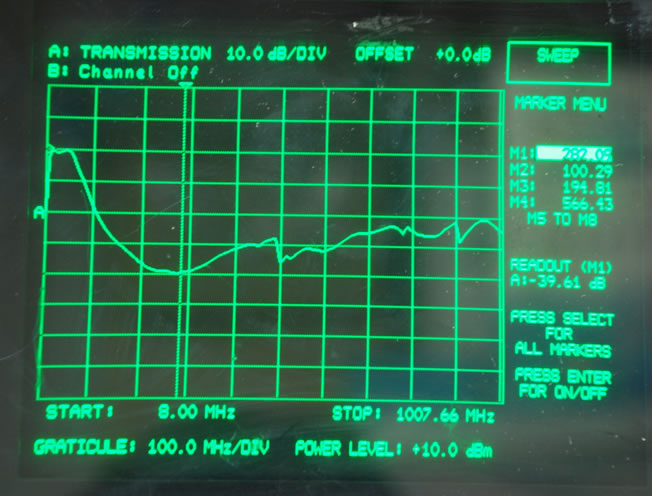

よいのではないかと思っています。さて、この回路に直接、ネットワークアナライザーをつないでその特性を調べたいと思います。

ちょっと撮影の腕が悪くて少し斜めになっています。バンドレンジは1GHzです。280Mhz付近で-40dbの減衰がありそれほど効いているようには思いませんが一応LPFとして機能

しているようです。このデータは受信時のスループットです。もちろんプリアンプOFFの状態ですが、50Mhz付近で-0.5dbの減衰がありますが、通常のリレーのみの使用なのでよい方だと思います。ローパスフィルターもむき出しですからそれほどの機能を要求しているものではないようです。

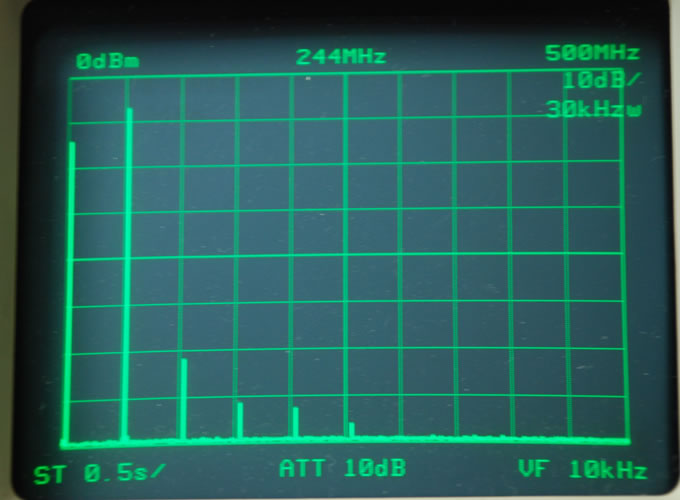

スプリアス成分は、100MHzで基本波の約-50dbで。150Mhzで約-50db出てきますので、追加でフィルターを入れないと基準オーバーです。送信のマッチングネットワークがフィルターの

代わりにもなっていますので、よく計算されています。米国の基準ではオ-バーではないかもしれません。昔の日本の基準であればズバリ合格ですね。

また、ヒートシンクそのものを交換する方法もあると思います。サイズがこれだけコンパクトにできていますので仕方がない面もあると思います。価格は、現在米ドルで$750-800で送料と税金を考えると今の為替相場$1=\120を考えると10万円をちょいと超えそうな価格といえます。

JA1BOP 2007.6.03 up

ALL RIGHTS RESERVED H.HARADA 2007