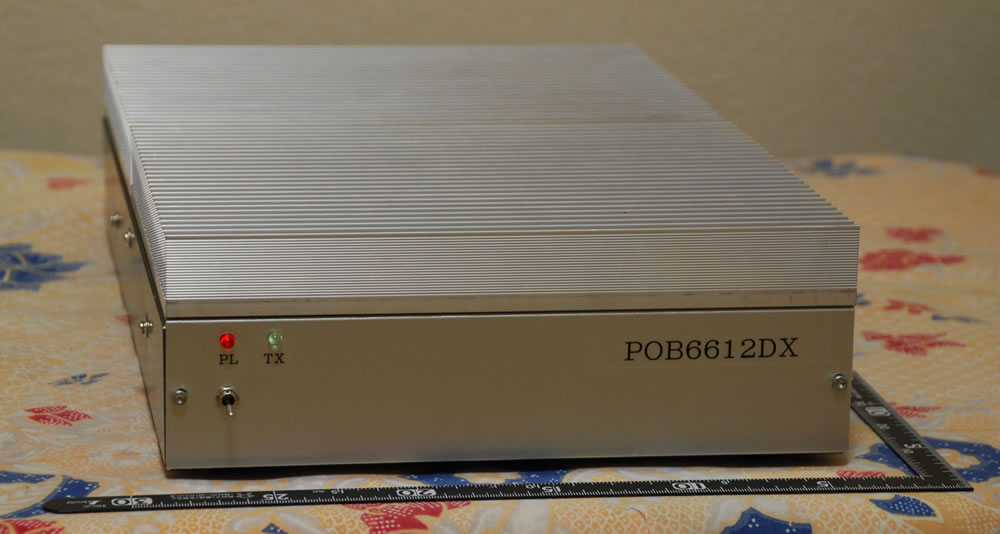

POB6612DX Liner amplifier by JA1BOP

JA1BOP ALL RIGHTS RESERVED 2009.2010

ALL RIGHTS RESERVED H.HARADA .2008

|

POB6612DX Liner amplifier by JA1BOP |

|

|

|

|

| リニアアンプの泣き所は、とにかく電源の確保が難しいことです。アマチュア無線家の人口は減少しているとは言えまだまだ沢山います。 | |

| しかし、素人無銭家 にとって28Vだの50Vだのと電源を確保するのがむずかしい。そこで、13.8Vのお手軽電源でパワーのでるアンプ | |

| を自作することにいたしました。TJUさんは13.8Vで1KWのアンプを作られているようですが、私はそこまでせずに500-600W出るもの | |

| を製作したいと考えました。名づけてPOB6612DXとしています。 | |

| 直結LC回路とウイルキンソン合成でどこまでコンパクトに出来るか、ほんとにパワーは出るのか可能性への挑戦が始まります。 | |

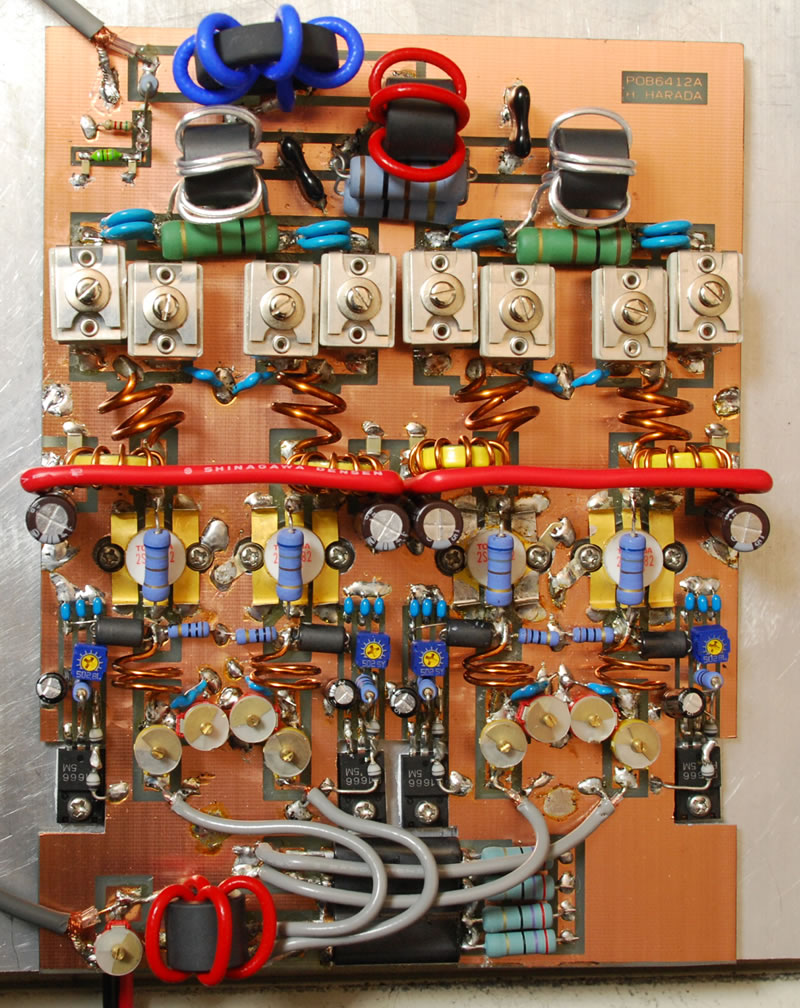

| 80Wクラスアンプの4機・並列運転 | |

|

|

この基板は、50Mhz-300W出力用に開発したPOB6312W基板をさらに改良したものです。 |

| コアを使用する広帯域アンプの方法も検討しましたが、LC結合の整合回路が一番お手軽で調整も | |

| 容易なのでこの方法をとっています。しかし、80W近くでるアンプを並列運転するとなると入力と出力 | |

| の分配と合成に苦労します。<左の写真は2SC2782X4のバージョンです> | |

| そこでハイブリッドの4分配回路です。左写真の下側に分配回路を組んでいます。この回路は、 | |

| 50Ωをいったん1/4の12.5Ωのインピーダンスに変換します。ここでは、トミタの6B2のコアを使用し、 | |

| 潤工社の25Ωケーブルを四回巻いてトランスを作成します。そして、今度はハイブリッドの4合成を | |

| 逆向きに接続すると4分配回路に変わります。4分配回路はアミドンの小型#61めがねコアを | |

| 2個使用します。中には銅パイプを通してその中にテフロン線を通します。バランス抵抗はそれぞれ | |

| 27Ωの抵抗を4個使用します。入力のインピーダンスのバランスが崩れることは殆ど無く実際はこの | |

| 抵抗は必要ないかもしれません。時々調整の際にバランスがおかしくなるときがあり、どこのバランス | |

| がおかしいかは抵抗を触ってみて熱を持っているところなのでトラブル発見には役立ちます。 | |

| これで、入力系の4分配回路は完成です。通常50W程度の分配まではこのハイブリッド回路で | |

| 問題なく、それ以上入力をいれるとコアが発熱します。各、10W出力を得られるので小型でコンパクト場所もとりませんので別途に分配回路を作るのではなくて基板に内蔵しています。 | |

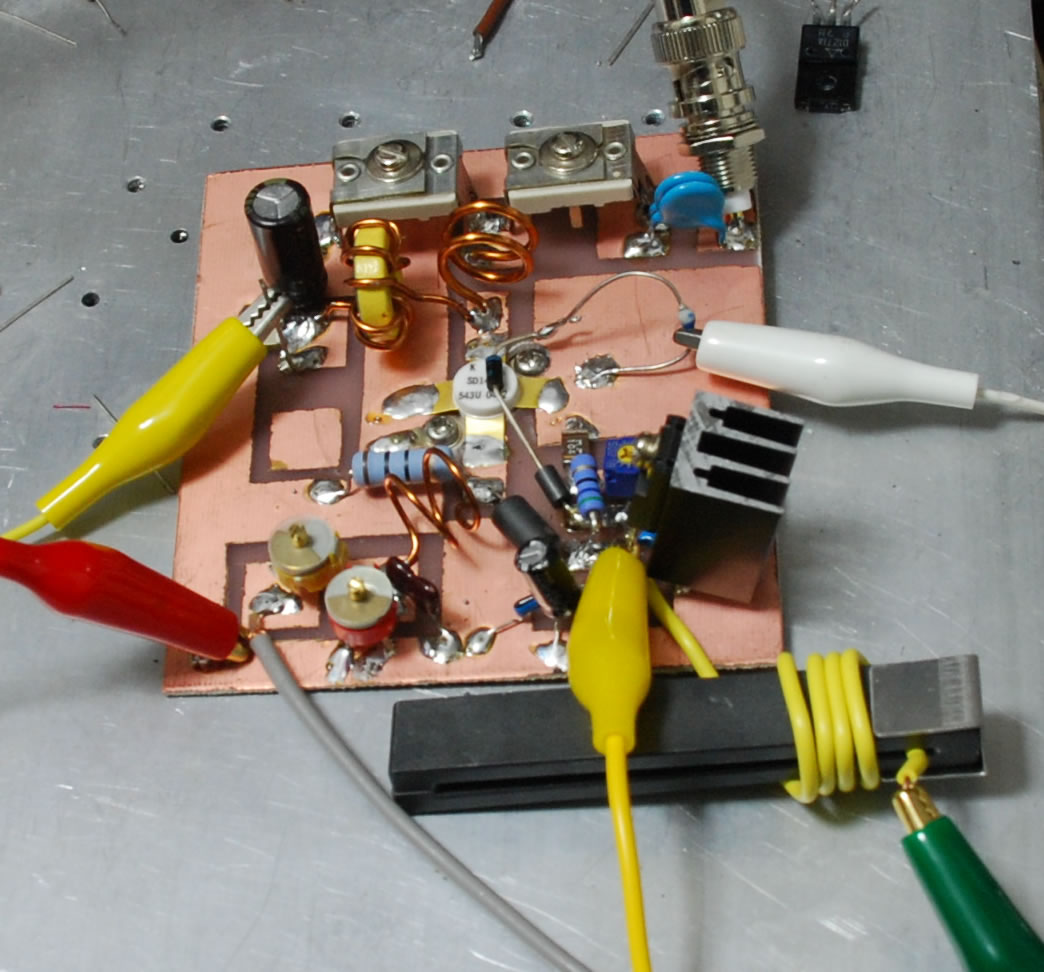

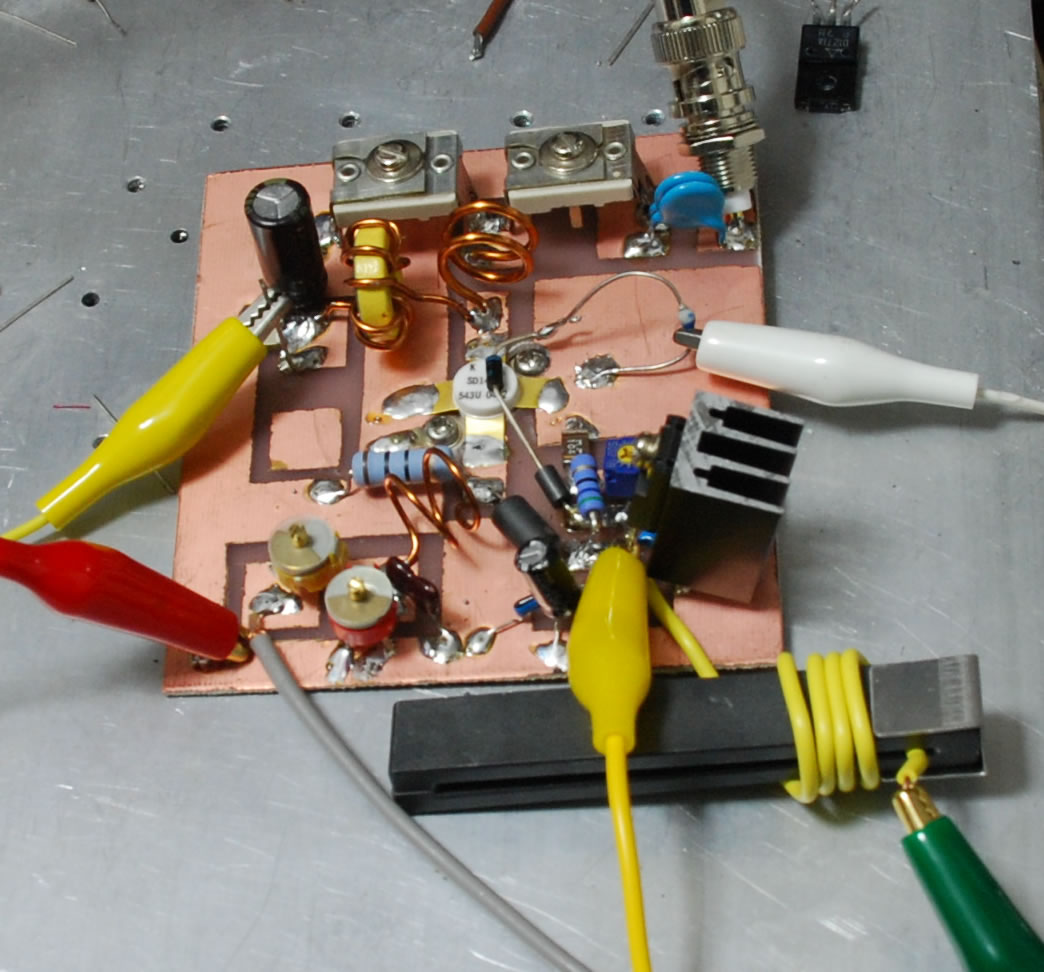

| 80Wクラスアンプの基本回路の試作 | |

| それでは、アンプの基本をなす回路の設計です。試作品は50mmX50mmのFR板にマジックで手書きをして基盤を作成しました。 | |

| 回路は、いたって簡単なLC結合のシングルリニアアンプです。バイアスの制御はパワートランジスタをかましていますが若干の放熱 | |

|

があるのでヒートシンクを抱かせています。電圧は13.8Vでバイアス電圧が0.94V付近で、 |

| 電流が100mAほど流れます。この位置が丁度ABクラスにあたります。勿論とランジスターによって | |

| 値は変わるわけですが、実際に音を確認しても良い感じで出ています。SD1446は結構つかえる | |

| 石だなと思っています。もう少しパッケージが大きくてもいいのですが、このサイズでこのパワーなら | |

| 合格点でしょう。入力用のトリマは、それぞれ黄色が70Pと赤が120Pです。コイルは1mmの7Φに | |

| 2-3回巻きます。ベースに10Ωの抵抗を抱かして入力とバイアスのバランスをとっています。 | |

| 出力は2mmのエナメル線に10Φで2回まきです。それぞれARCOのマイカートリマを取り付けて | |

| 最後に、0.01uFX2で耐圧をとりながら出力です。給電はトロイダルコアを使用しました。最近の | |

| ものはアミドンのT82-#43材で9回ほど巻いています。これでRFC系統は問題なさそうです。 | |

| また、トランジスターの熱暴走防止用にバイアス回路に10D1を2個直列にして温度保証を行って | |

| います。パワートランジスタから熱をとる方法もありますが、バイアス用のパワートランジスタの熱を | |

| とってもそれほど変わりませんのでそうしています。東京ハイパワーのアンプを分解したときにこの様 | |

| なテクニックがあるのかと思いました。現在はこの方法をとることで随分石の上がすっきりしました。 | |

| このテストの結果、入力10Wで約80-90Wの出力を確認しました。高調波がいっぱい入ってい | |

| ますが、その点は無視したBIRD43での出力です。 つづく | |

|

JA1BOP ALL RIGHTS RESERVED 2009.2010 |

|

|

ALL RIGHTS RESERVED H.HARADA .2008 |

|