|

POB-6600B

50MHz 600W /

SD2932(MRF151G)X2 ���j�A�A���v |

|

|

|

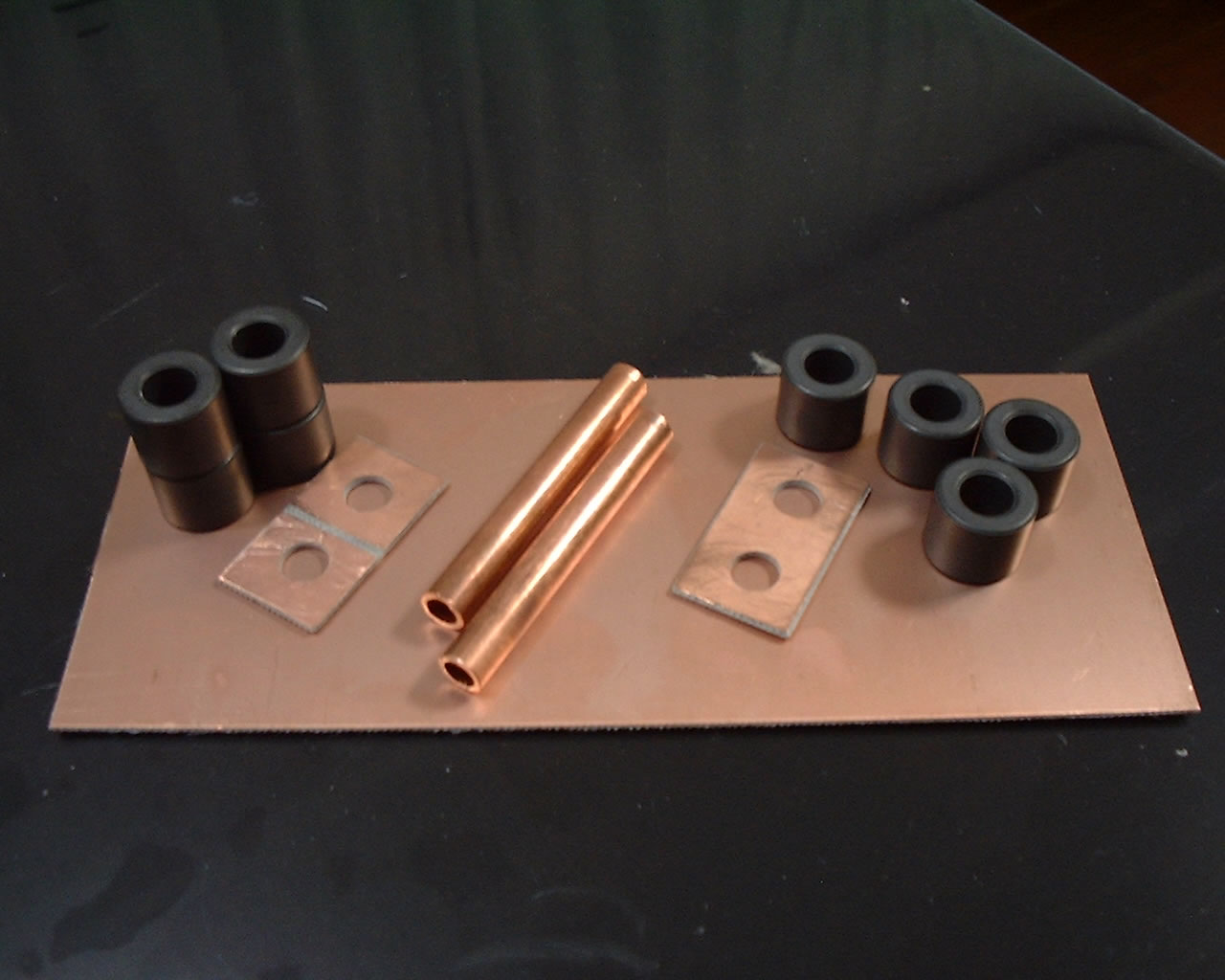

�@�@�@�@�����ꂩ�璣����Əo�̓g�����X�̕��i

�@�@ �@�@ �@���@�@�@�@POB6600A

������ʐ^ |

|

|

�@�o�n�a�V���[�Y�ɂ����ЂƂ��C���i�b�v�������悤�ƐF�X����Ă݂܂����B�����r�c2932�̐���L���������ƌ������Ƃ�300W |

|

���x�̃��j�A���ɍ쐬���܂����B�������A�|���Ȃ��̂ŁA����͏o�͑��̲��߰��ݽ����̂�����د��ײ����������A�e�s�c�w |

|

9000�Ⓦ���n�C�p���[�̍ŐV�̃��j�A�A���v�ɍ̗p����Ă���A�p�������v�b�V���v����H�ƌ������̂����������Ȃ�܂����B |

|

�@�N�����������Ƃ̂Ȃ����̂����ƌ����̂̓��N���N���܂���ˁB�r�c2931X2�̐���̎��͎��X�Ɛ����Ă��܂��f�l�� |

|

�Q����`���Ɍf���������܂����B��͂�A���Ɠx���ł͏o������ނ����Ȃ̂ł��傤���H���₢�₻��Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B |

|

�@�I�����s�b�N�̃t�B�M���A�X�P�[�g�E�r��Í��I����s�u�Ō��āA�h�C�i�o�E�A�h�Ɋ������A���Ώo�����ł͂Ȃ����Ƌ���� |

|

�v����V���ɂ����������ł���܂��B�܂��A��N�̎��s�̘A���Ȃ������̏d�v�����g�ɂ��݂Ă킩���Ă��܂��̂ŵ����� |

|

�ɂĎ��X�Ƌ@�ނ��w�����A�C�Â����A�X�y�A�i�E�I�V���E�r�f�E�l�b�g�A�i��

�ǂƎ�ɓ���Ă܂���܂����B |

|

�O�u���͂قǂقǂɂ��āA����L����A�ڂ������Ǝv���܂��B |

|

��[�[���A��邼�[�[�[�[ |

|

|

�@�@����́A�r�c2932�Ƃ����r�s�}�C�N���̐�2�{�g���܂��B�r�c2931�́AMRF150�݊��̂e�d�s�ł����� |

|

�@SD2932��MRF151G�ƌ݊��̂e�d�s�ł��B�܂肱�̂r�c2932�́ASD2931���Q�{�����Ă���ު������ |

|

�@�̂e�d�s�ł���Ƃ������Ƃł��B |

|

�@�@�ʏ�ł���A�����1�{�g���ďo��300�v���x�̃A���v����邱�Ƃ͌��݂ł͊��Ɨe�Ղɂł��B |

|

�@�������A�����2�{���ׂ��p�������v�b�V���v���ɂ������͂��܂肢�Ȃ��悤�ł��B�m���ɂe�d�s�̓��� |

|

�@��������Ƃ�����Ǝv���܂��B�������A���Ɏg���₷���ł��邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B |

|

�@�@���āA���̃A���v�̃R���Z�v�g���h�T�O�u�n

�E���R���p�N�g�U�O�O�v�E�L�ш�A���v���v�h�Ƃ��� |

|

�@���̂ł��B���̃R���Z�v�g�������߂ɂ́A�ǂ����Ă��ꏊ���Ƃ�Ȃ��W�F�~�j�e�d�s���L���ƂȂ�܂��B |

|

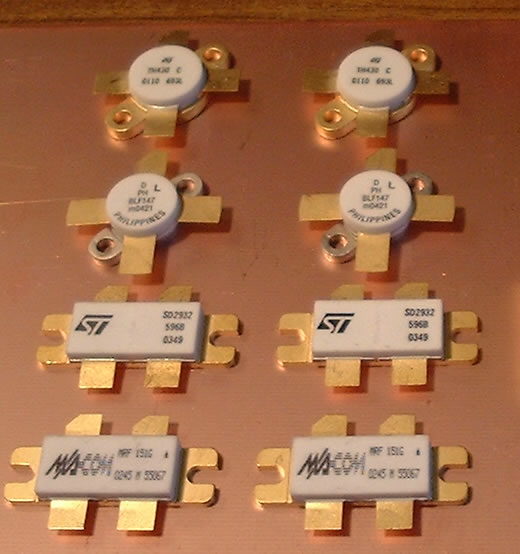

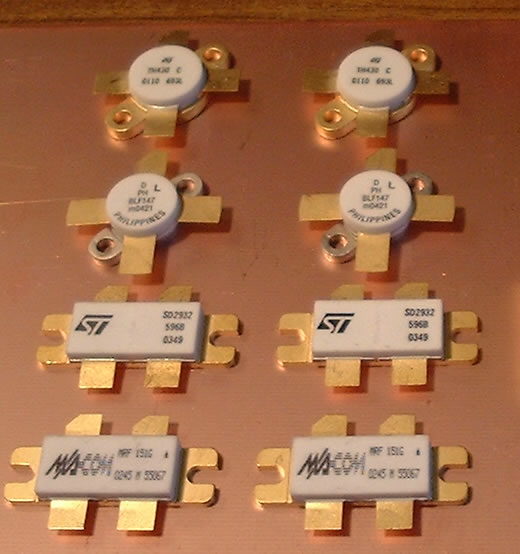

�@����̎ʐ^�́A�ォ���s�g430�E�a�k�e147�ESD2932�EMRF151G������ł��܂��B�����̂悤�ɉ����� |

|

FET�̃T�C�Y�����������Ƃ��������肢��������Ǝv���܂��B�㕔�̃g�����W�X�^�[��4�{���ׂ�Ƃ��Ȃ� |

|

�@��^�̃A���v�ɂȂ��Ă��܂��܂���ˁB�����āA�I�}�P�ɉ��̎ʐ^�ł����ASD2931��MRF154���f���� |

|

�@���܂��BMRF154�͒m��l���m�钴��^FET�ł��B�ȂȁE�E�Ȃ��MRF154�E1�{��MRF150���S�{ |

|

�@�����Ă��銨��ɂ�܂��B��{�̃h���C��������1,350W�B50V

80MHz��600W�ȏ�̑㕨�ł��B |

|

�@2�{����Ƃ������́E�E�E���@���̂Ƃ��莟���MRF154X2��1.9MHz�`50Mhz��1.2KW���j�A����낤�� |

|

�@�v���Ă��܂��B�ꉞ�A��ꋉ�A�}�`���A�����Z�m�Ƃ��ă��C�Z���X�̌��E�ɒ��킵�����̂ł��B�� |

|

�@��k�͂��Ă����A����̃��j�A��Concept�ƂȂ�SD2932��I�������������������܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

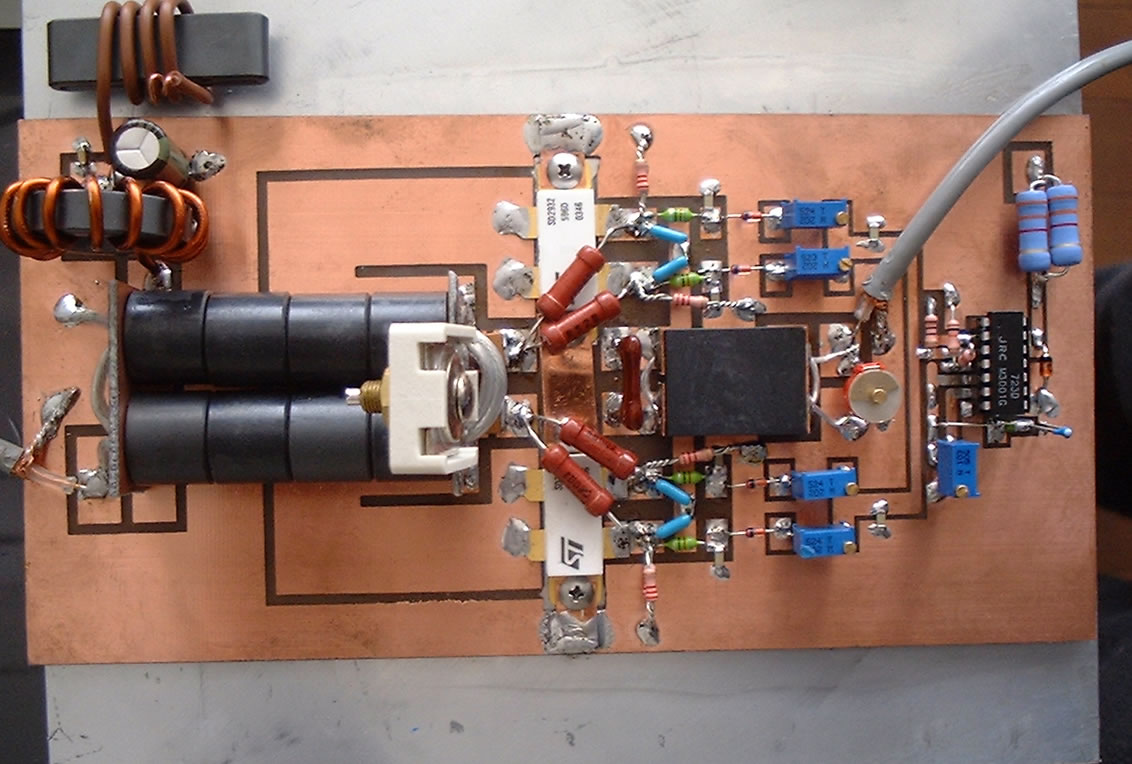

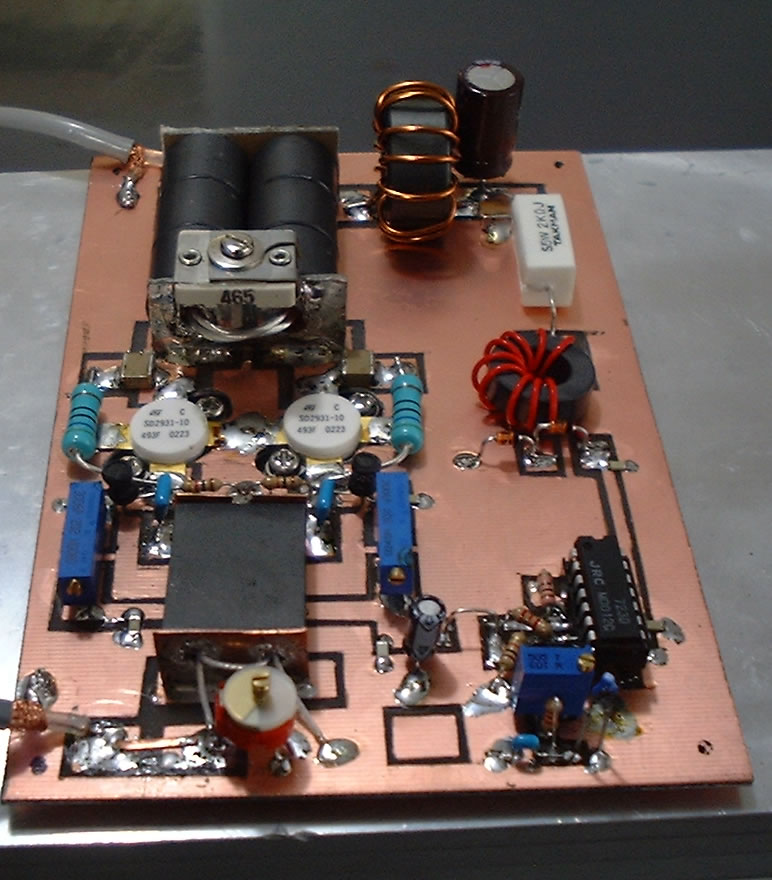

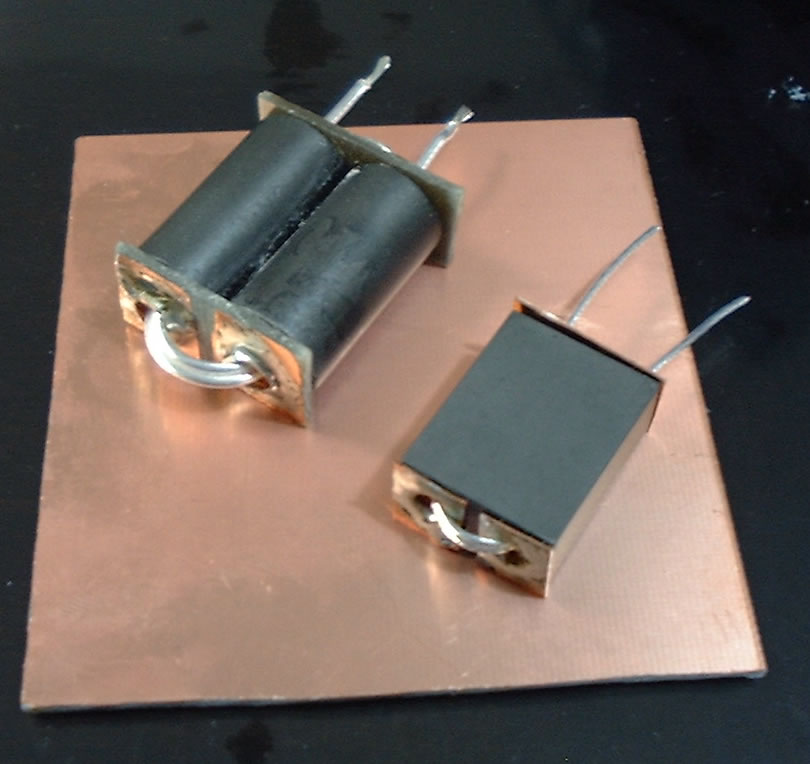

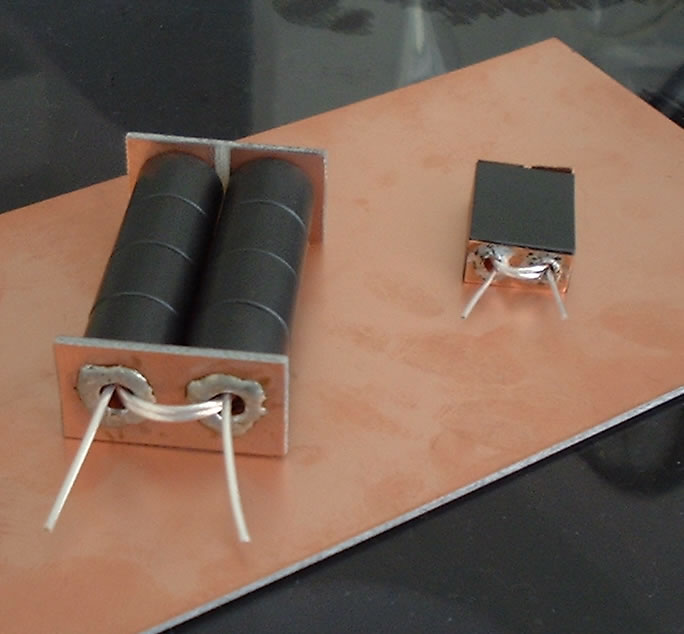

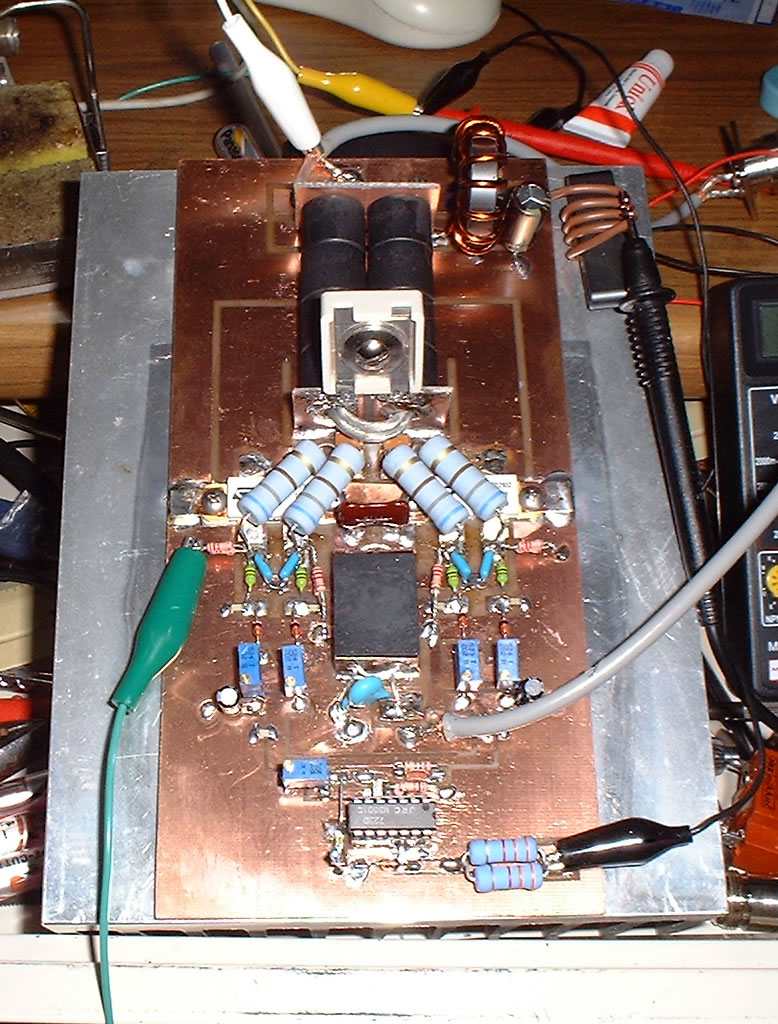

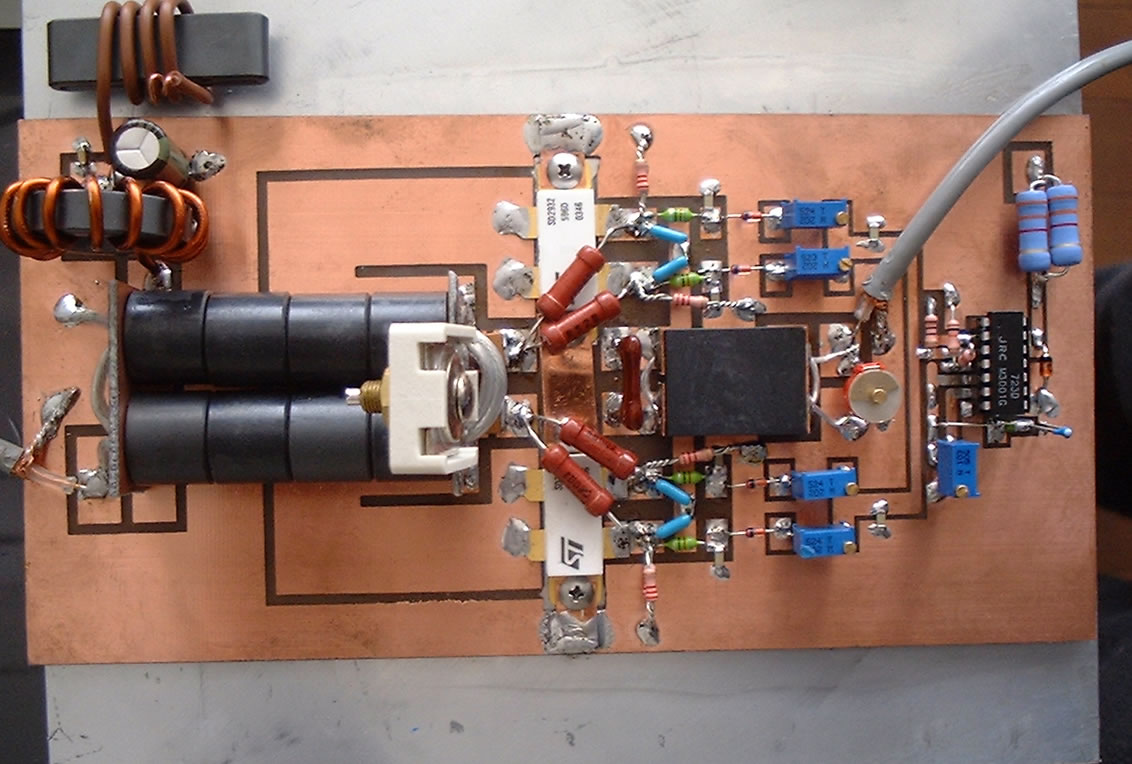

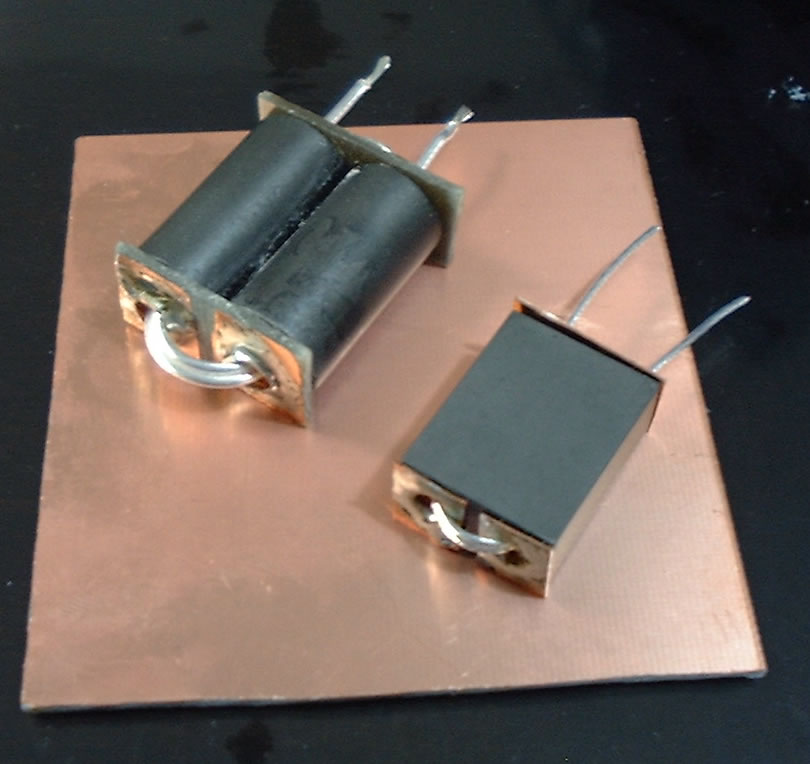

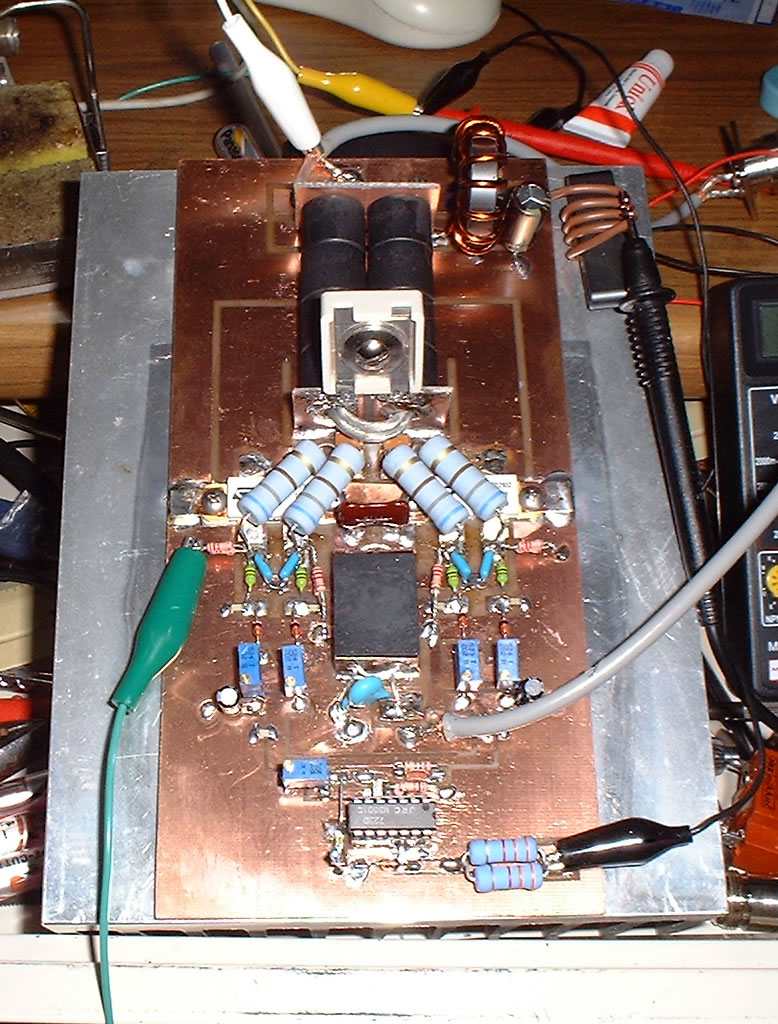

�@�@���ɁA��H�̐v�ɓ���܂��B���̎ʐ^���ŋߍ쐬����SD2931x2��POB6300B�����ł��B |

|

�@�ŏ��ɍ�������̂Ƃ̓v�����g��̍쐬�����Ȃ�Ă����Ԃ�f�U�C�����ǂ��Ȃ�܂����B |

|

�@300W�N���X�̃A���v�Ƃ��ăV���v���Ȋ�ł��B�����e�Ղɂ��Ă���̂��A�o�C�A�X�̐v |

|

�@�ɂ���܂��B�o�C�|�[���̃g�����W�X�^�[�̏ꍇ�́A�p���[�Ƌ��Ƀx�[�X�d���������Ă��K�v |

|

�@������A�o�C�A�X�ɂ��d���𗬂����H��v���Ȃ���Ȃ�܂���BFET�̏ꍇ�͓d������ |

|

�@�ł�����A�w�Ǔd��������Ȃ����߂ɂ���قǑ傰����(�d���𗬂�����)��H�͕K�v�Ȃ��A |

|

LM723CN�Ƃ������M�����^�[IC1�{�Ő���\�ł��B���܂��ɏ��^�y�ʔM�Ȃ��ɂȂ�܂��B |

|

�@�@�������AFET�ɂ��M�\���͂���܂��B(��FET�͔M�\�����Ȃ���OM�ɋ��������)���̂��߁A |

|

�@���x�⏞������K�v������܂��B�����LM723�ł�10k���̃T�[�~�X�^�[�ɂĊǗ��\�ł��B |

|

�@�@���āA300W�ł͑��v�������o�C�A�X��H�ł����A600W�A���v�ɑς����邩�����ł��B |

|

�@�����ׂ����AFET�n4�{600W�A���v�ɂ����{�Ő��䂵�Ă�����̂�������g���܂����B |

|

|

|

�@�@����Ɏ��Ȃ�֖�͓��o�͉�H�ɂȂ�܂��BSD2932���̂̓��̓C���s�[�_���X�Ƃ����� |

|

�@Zin = Rs + jXs = 2.5 -3.2j (50Mhz�t�ߐ���)�ƂȂ�܂��B�v�b�V���v����Zin = Rp

X 2�ł��B |

|

�@Rp = Rs x [ 1 + ( Xs / Rs ) ^ 2 ] =

6.6���@�ƂȂ�A�ʏ�̃v�b�V���ł���A6.6x2=13.2 |

|

�@�߂��˃R�A��2����1:4�̕ϊ���ƂȂ�AZin = (6.6���~2) x

4 = 52.8���@�ɂȂ�܂�����A |

|

�@���̓C���s�[�_���X��50���t�߂ɒ��������邱�Ƃ��o���܂��B |

|

�@�@�ł́A�p�������ł͂ǂ��������ƂɂȂ�̂ł��傤��?��قǂ̌v�Z�������ɂ����Ƃ��A |

|

�@3.3���̐��l���ł܂��B50/3.3=15.15�ł��B�܂�߂��˃R�A��4����1:16�ɂȂ�� |

|

�@4��قNJ����Ă�����悢���ƂɂȂ�܂��B���Ƃ̓J�b�g&�g���C���Ă��Ƃł��傤���B |

|

�@�@�o�͉�H�ł����ARp = (0.85 X Vdd ~2) / ( 2

X Pout ))���狁�߂��܂��B |

|

�@�d����50V�A�o�͂�1�p����������300W�ł�����ARp=

(0.85x2500)/600=3.5���ł��B |

|

�@�����āA�p�������v�b�V���v���Ȃ̂�3.5�~2 = 7���@50���ɂ���ׁA50/7=7.14�̔䗦�ł��B |

|

�@�R�A�̊������ƃC���s�[�_���X�䗦�́A1:1 1:4 1:9 1:16�ł�����A���܂��}�b�`���O����� |

|

�@�܂���B�����ŁA�d���������邱�Ƃɂ��܂����A1:9�̔䗦�ɂ��邽�߂ɂ́ARp

= 5.55���ł��B |

|

�@�Б�2.78���ɂ���ׂɂ́AXv~2 = 2.78x600/0.85 =

1962 ���߂�Xv=44.3V�ł��B |

|

�@�o�͂͊�������3�����h���C���d����45V�ʂɐݒ肷���OK�̂悤�ł��B |

|

�@�o�̓R�A�́A300W�̎��̔{�̃R�A���g�p�����p�C�v�ł������茘�߁A�e�t�������ނ�2mm |

|

�ȏ�̑������̂��������Ƃɂ��܂����B |

|

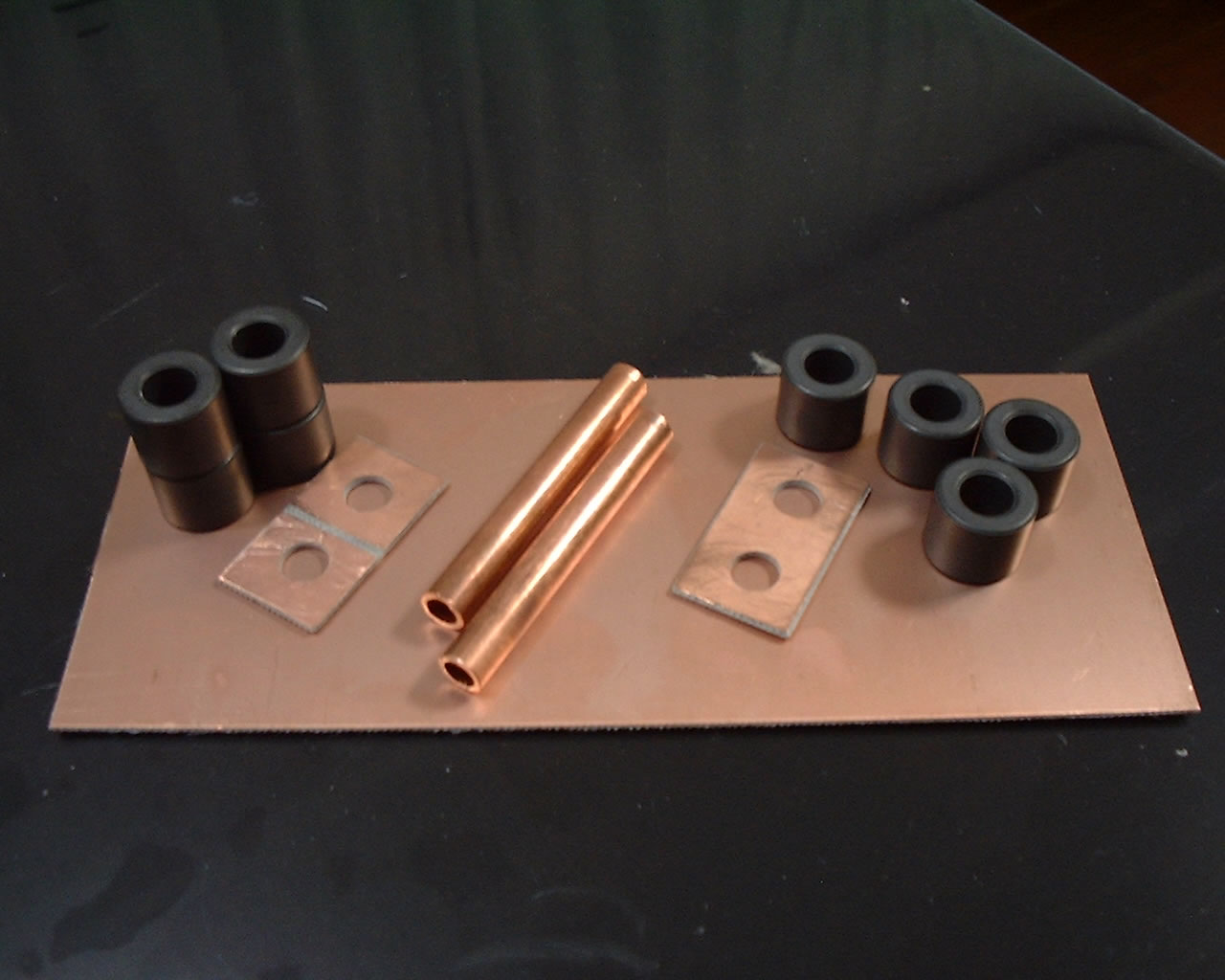

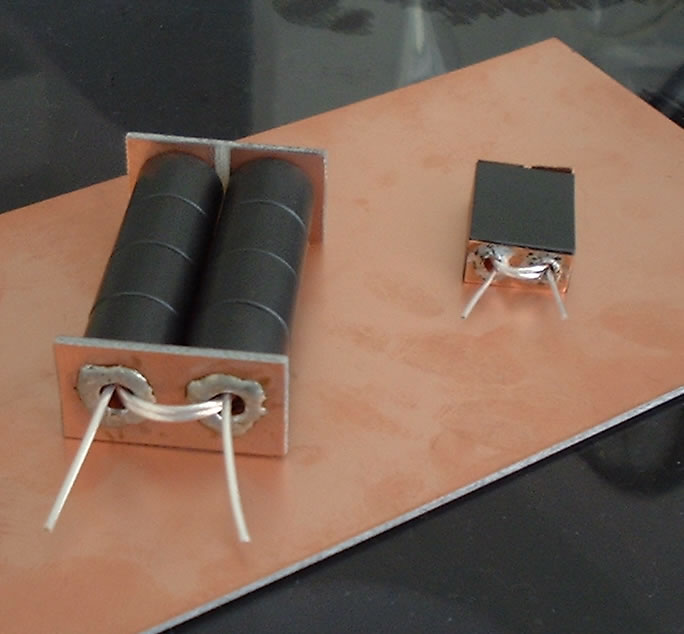

(�ʐ^���オ300W�p�̍�����o�͂Ɠ��́A���̉���600W�p�ł��B�E��Ҷ�ȃR�A�͓���̕�) |

|

|

|

���o�͉�H�����܂����Ƃ���ŁA�v�����g��̍쐬�ɓ���܂��B |

|

�@�S�̂̉�H���ŏ��ɍ쐬����̂����ʂ��Ǝv���܂��B�����A���g���[���[�̂��܂��܂ȃ��j�A�A���v |

|

�@�̕�����g�����W�X�^�[�̋K�i�\�Ƃ̂ɂ�߂����ł����ԂԂ��g���܂����B�Ƃ����̂��AFET�� |

|

�@�ȒP�ɔ���킯�ɂ��������A�T�d�������K�v���������킯�ł��B |

|

�@�@���āA�o�C�A�X��H�́A��ɂ��b���܂������ALM723CN�Ő��䂷��Ƃ��āA�S�ẴQ�[�g���� |

|

�@���d���ׂ����ǂ����l���܂������A�W�F�~�j�^�C�v�̃g�����W�X�^�[�Ƃ����A�����ɂ��������̂� |

|

�@�����ł��B�����ŁA����FET1�{���Ƃɕ��d���Ă����̂��Q�[�g4���d���邱�Ƃɂ��܂����B |

|

�@

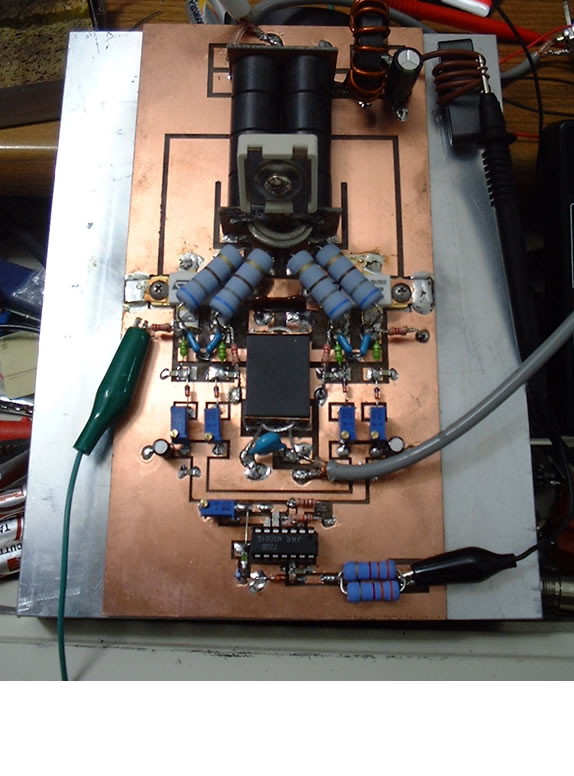

�K��300W�̉�H�����ɂ��т���Ă���A���ɉ�H��}�ʂɍ쐬���邱�ƂȂ�(���ɕ`����)�v�����g |

|

�@�p�^�[����`���Ă݂܂����B |

|

�@�t���[�\�t�g��"PCBE"�Ƃ����\�t�g�����肱����������p���Ă��܂��B�����Ύg���₷���ł��� |

|

�@�ŏ���CAD�̎g�p���Ɋ���Ă����̂ŏ����˘f���܂����B |

|

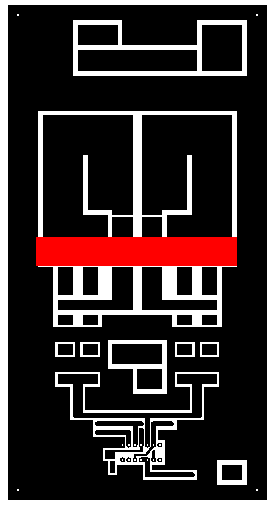

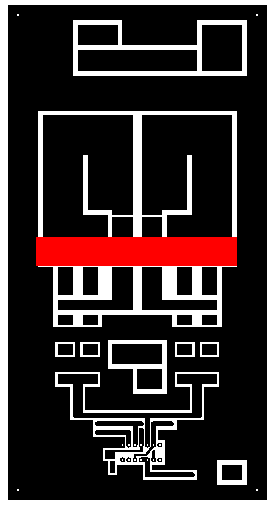

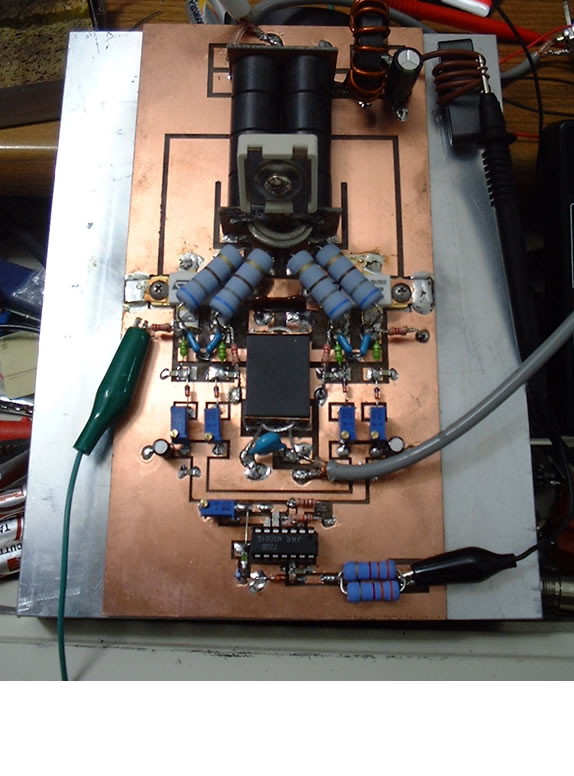

���̉摜���v�����g�p�^�[���ł��B�o�͑��̃p�^�[���͈��艻�ׂ̈̃X�g���b�v���C���ɂȂ��Ă��܂��B |

|

�@����́A���g���[���[�̎g������@�ŁAMRF154MP�E1KW�A���v�ɂ��̗p����Ă��܂��B |

|

�@��R�A�_�C�I�[�h�A�o���̓R�A�AFET�A���̑��̕��i�̃T�C�Y�𑪂�Ȃ���Ԋu��ݒ肵�A���x�� |

|

�@�p���Ɏ���������{���܂����B�v�����g��̃T�C�Y�́A100mm�~200mm�̏c���ɂȂ�܂����B |

|

�@�����A������FET�̒[�q�Ƃ̃p�^�[���̃Y���͂���܂����A����͂����g�ł��傤���B |

|

|

|

�@�@�@�����āA�G�b�`���O�̍H���ł��B�ŏ��̍��́A�菑����ɃG�b�`���O���Ă����̂ł����A�ŋ� |

|

�@���T���n���g�̃|�W����������g�p����悤�ɂȂ�܂����B���i�͂�͂�������������Ă��炢���� |

|

�@�Ƃ���ł����A���Ɏg���₷�����߂Ɏg�p���Ă��܂��B |

|

�@�Ȃɂ���A�o�u���W�F�b�g�v�����^�[�ɐ�p��OHP�p�V�[�g�փv�����g�A�E�g���āA���Ɍu������ |

|

�@30�����Ă�Ɗ��������ł��B���́A�����X�v���[���g���Č������Ă��܂����A�l�ɂ��F�X�ł��傤�B |

|

�@�ŏ��͎��s���邱�Ƃ�����܂����A������}�W�b�N�ŕ������育��Ȍ�������쐬���邱�Ƃ� |

|

�@�ł��܂��B����ɂ��Ă��v���̊�͂��ꂢ�ł���ˁB |

|

|

|

|

�@�@���āA���̊Ԃɂ�����������A���Ƀv�����g��̌������Ɣ��c�t�����n�܂�܂����B |

|

�@�ŏ��̊�ɂ́ASD2932�p�̌����J���Ă��Ȃ����߁A�d���h�����ƃ��X�����g���Ċg������ |

|

�@�������Ƃɂ��܂����B���̊�͕Жʂ����g�p���܂���BFET�����[���錊���K�v�Ȃ킯�ł��B |

|

�@�@���̐Ԃ��Ƃ��낪FET�{�̂����[���鏊�ł��B���ɕ����ăh�����Ō��ڂ����J���āA |

|

�@�Ō�ɂǂĂ��ς�ɂł����������J���Ă����܂��B |

|

�@��������A���X�����g���Ē��J�ɂ����������`�Ɍ����������ƊJ���Ă����܂��B�����X�g���X |

|

�@�͊����܂����A�����炸�������ƍ�Ƃ�i�߂Ă����܂��B |

|

�@�@���͍��܂�����������ԂŃ��X�������ĂĂ����̂ł����A�K���X�G�|�L�V�����̕��� |

|

�@���̂ɂǂ̂悤�ȉe��������̂����������Ȃ����߁A�O�̂��߂ɐ������������炵�Ȃ��� |

|

�@���X���������Ă��܂��B���̕����A���͔�Ȃ����A���_�q������悢�Ǝv���܂��B |

|

�@30��������A�Y��Ȓ����`�̌��ڂ����������܂��B�T�C�Y������������邽�߂ɁAFET�� |

|

�@�E���Č`���m���߂�̂��ЂƂ̕��@�ł��B�A���A�Ód�C�ɂ͗v�����ł��B |

|

|

|

�@�@�������������A�����g���j�X�𔖂��h���ē��̕\�ʏ��������܂��B���������Ɠ����� |

|

�@�ϐF�������Y��Ɏd�オ��܂��B�������A���c�t���̍Ăɏ�����Ԃ�������܂����E�E |

|

�@ |

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����A��蓹�E�E�E�E�E<�d���͏d�v> |

|

�@

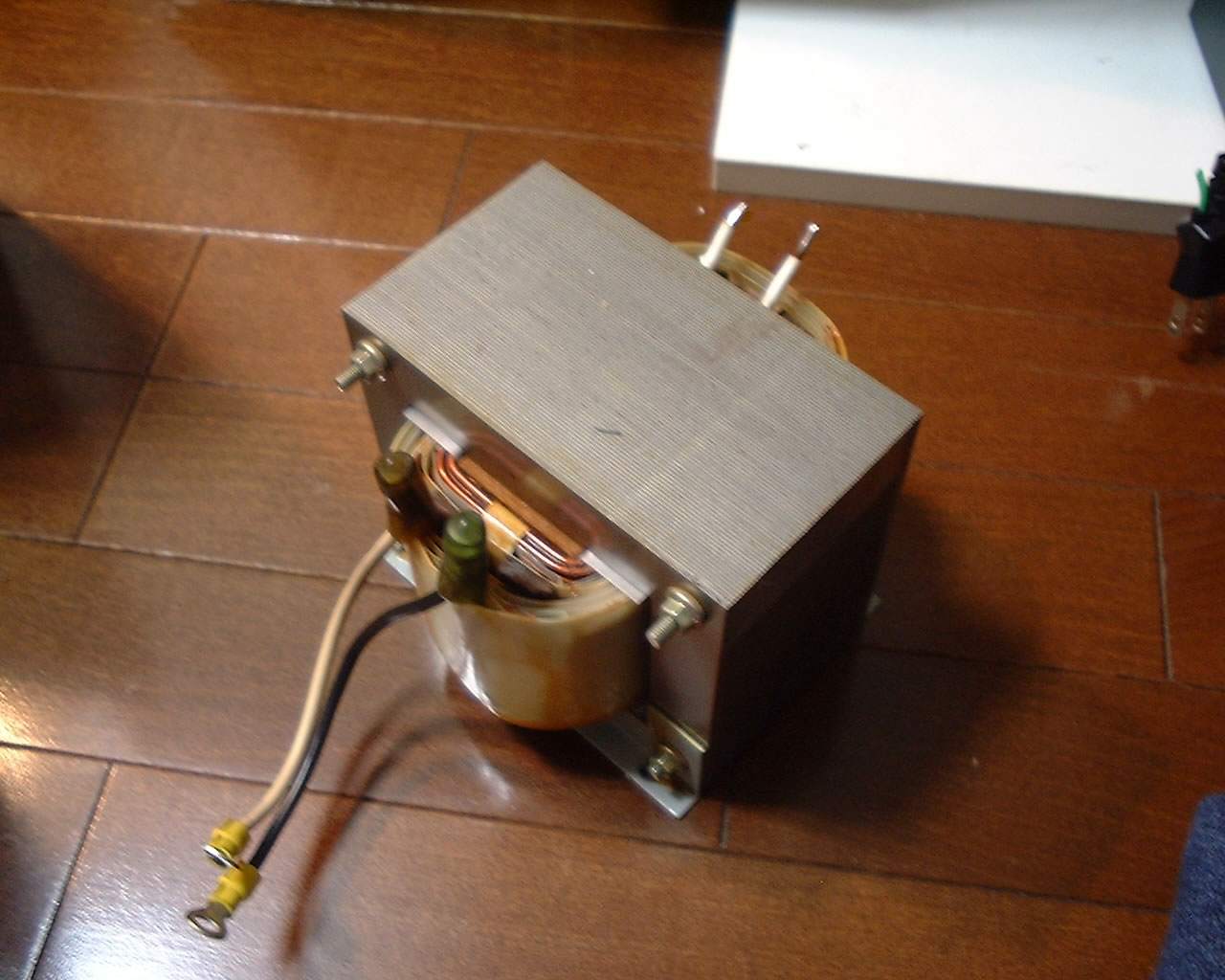

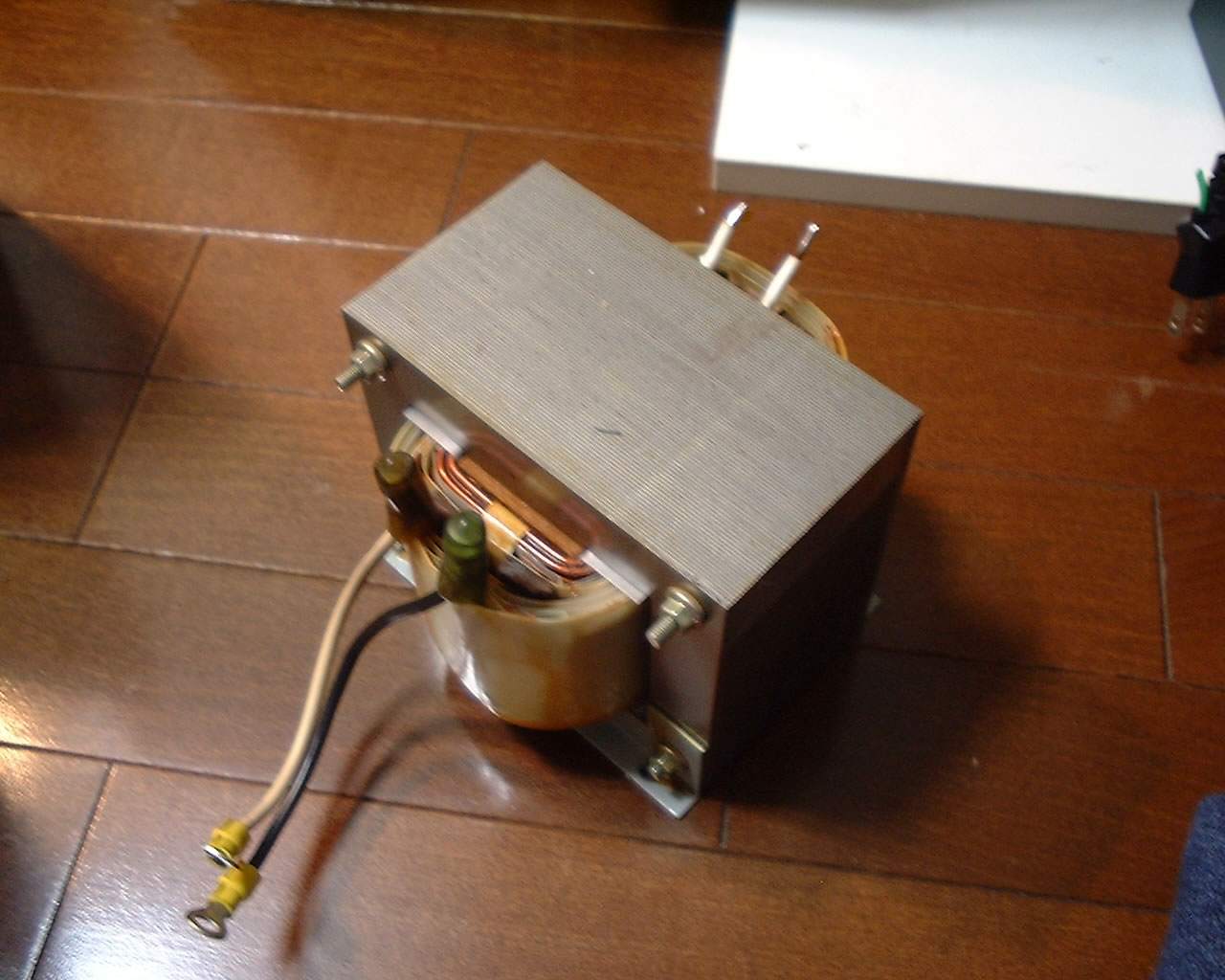

���j�A�A���v�쐬�̍ۂɈ�ԓ���Y�܂��͓̂d���ł��B�����ŏ��͍��ʐ^�̃g�����X(24V�E40A)�� |

|

�����ɂ���50V�E40A�̓d������낤�Ƃ��Ă��܂����B�@���̃g�����X�͂ǂ����p�`���R�p�̃g�����X |

|

�@ �̂悤�ł��B24V�̃��C���͓����Ƃ����������̂����˂̂悤�ɒ����`�̍�������������Ă��܂��B |

|

�@ ���i�����B�����킯�ł����A�g�����X�̏d�ʂɋ����Ă��܂��B���10KG�ȏ�͂���Ǝv���܂��B |

|

�@ ����ƁA�d���̌������������Ƃ������Ƃł��܂���҂ł��܂���B |

|

�@�@�@�����Ō����̂����Ȃ���̃X�C�b�`���O�d���ł��B |

|

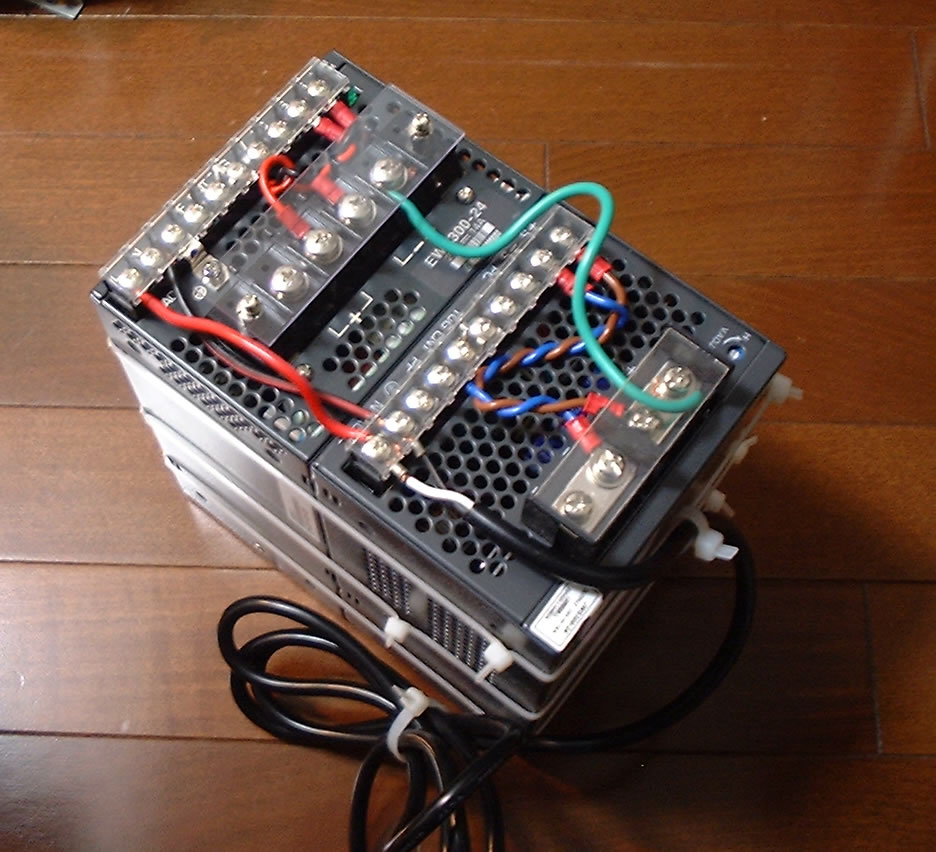

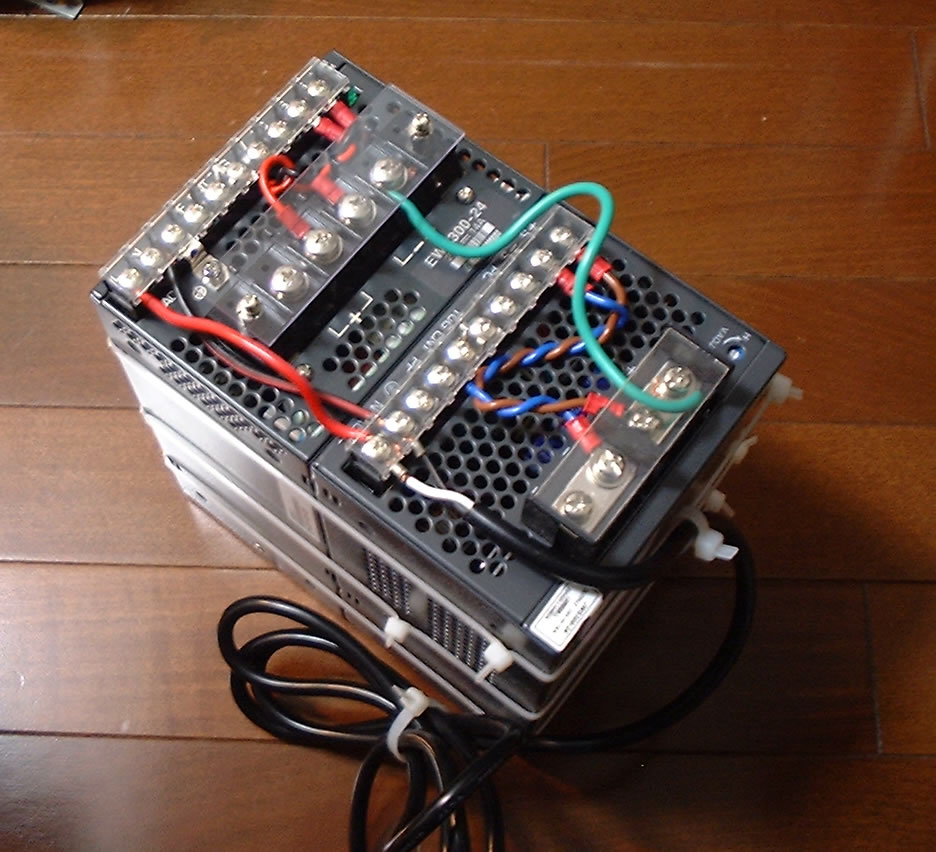

�@�����ɂ̎ʐ^�́A�l�~�b�N�E�����_����24V�E14.5A�d����ɂ������̂ł��B�d���������グ�� |

|

�@���A50V�E15A���x�͎��܂��B200W�`300W�̃A���v�ɂ͂��育��̓d���Ƃ����܂��B |

|

�@�I�[�N�V�����Ŏd����Ďg���Ă��܂����B�������Ƀv���p�Ƃ����Č����Ȃ̂ł����A���M���Ȃ������ |

|

�@�Ƃɂ����t�@���̉������邳���̂ł��B�������Ă������Ă�낤�Ǝv�����̂ł����A���Ƃʼn�ꂽ��Ǝv�� |

|

�@���̂܂܂Ŏg���Ă������̂ł��B |

|

�@�@���x��600W���j�A�A���v�ł́A1200W�ȏ�̓d���e�ʂ������ƍ���܂��B45V

25A�ȏ�ق��� |

|

�@�Ƃ���ł����A���̂悤�ȓd���͂�͂�g�����X�ō�邩1500W�̃X�C�b�`���O�d�����w�����邵�����@ |

|

�@������܂���B���i�͒��ˏオ�邵�I�[�N�V�����Ɉ����ȏo���͂Ȃ����ƍ���ʂĂ܂����B |

|

�@�d���̓��j�A�A���v�ɂƂ��ďd�v�ł��B���Ղȓd���̓g�����W�X�^�╔�i�������߂邵�A�d�����̂� |

|

�@�������k�߂܂��B�����āA�l��������12V�n�̓d����3-4�䒼���ɂȂ���

�݂鎖�ɂ��܂����B |

|

|

|

�@�@���育��ȓd���Ƃ��Ă͏ꏊ���Ƃ炸�ɍ��d����������A�A���C���R��DM-330MV(13.8V

32A)�� |

|

�@�����3�Ȃ��Ńv���Z�b�g�d�����e15V�܂Ŏ����グ�č��v45V�Ă��܂��B |

|

�@�{���͂�����䑫����4���50V���o���Η]�T��50V

32A�͉\���Ǝv���܂��B(�\�Z�I�[�o�[) |

|

�@����̐v�ł�25A������Ίy�X600W�A�E�g�\�Ȃ̂ł����I�����܂����B�A���C���R�̓d�� |

|

�@���ǂ����������́A����g�p���Ă݂Ă̒��q�̗ǂ��Ŕ��f�������Ǝv���܂��B |

|

�@�@���́A�O�Ɏg���Ă����X�C�b�`���O�d���ł͔��ɍ����g�m�C�Y�����������Ă����̂ł��B |

|

�@�������ADM-330MV�̓A�}�`���A�����p�Ƃ����ăm�C�Y�͕��������������̂��̂ł��B

�Ƃ������ŁA |

|

�@��ɍ쐬����200W�A���v��POB6200A�̓d���Ƃ����Ïl���E

���M���E�m�C�Y���X�͗ǂ��_�ŁA |

|

�@�d���E�d���̃��[�^�[�\���Ɍ덷���傫��

���͍������̂̕ʂɋC�ɂ��Ȃ��Ŏg���Ă��܂��B |

|

�@�@�d���������ƃp���[���o�����ł���ˁB�m���ɂ��̂Ƃ���Ȃ̂ł����A�}�b�`���O�������Ă��Ȃ��ƔM�� |

|

�@�]�����Ă��܂��܂��B��ԑ�Ȃ̂͂�͂�}�b�`���O���L�b�`���Ƃ��Đɕ��S�������Ȃ����Ƃł��B |

|

�@�����̍����A���v�̂ق������ʓI�Ƀp���[��悤�ȋC�����܂������肵�Ă���Ǝv���܂��B |

|

|

|

�@�@���āA����o���������i����������Ƃ���Ŕ��c�t�X�^�[�g���Ă����܂��B���܂�_�o���ɂȂ� |

|

�@�K�v�͂���܂��A�~�̍�Ƃ͐Ód�C�������Ȃ̂ŁA������A�[�X��G���đ̂ɑѓd���� |

|

�@�Ód�C�����Ȃ���̍���ƂȂ�܂����B�S�Ẳ��H���ς�Œ����i�K�ɂ͂���܂��B |

|

�@�S�Ẳ��H���ς�Œ����i�K�ɂ͂���܂��B |

|

�@�@�������炪��ԃ|�C���g�̒����ł��B�����ЂƂŐ͏��V���邵�A�V���[�g���ă��[�h�����d�M |

|

�@�̂悤�ɔM���Ȃ�疌�̃v���X�`�b�N���Ƃ��Ă��܂����Ƃ������ł��B�q���[�Y��t���č�Ƃ���̂� |

|

�@�x�X�g���Ǝv���܂����A�o���オ���ėL���V�̎��ɂ͂��̂悤�ȗ]�T�͂���܂���B�� |

|

�@�@�菇1.�o�C�A�X�̒���(�������ڐG�s�ǂ�V���[�g���Ȃ������O�Ɋm�F���Ă���) |

|

�@�@�@�@�@�@�@�h���C���ɓd������������IC���̓d�������g���}�[���A3.5V���x�܂Œ������܂��B |

|

�@�@�@�@�@�@�A���ɃQ�[�g���̓d���𑪒肵�A4�ӏ��Ƃ���1.5V�ȉ��ɍi��܂��B |

|

�@�@�@�@�@�@�B�����Ńo�C�A�X�����͈�x�݁B |

|

�@�@�菇2.�p���[�͏o��̂�? |

|

�@�o�͑��Ƀp���[�v�ƏI�[�^�_�~�[���[�h��ڑ�����B |

|

�@�@�@�@�@

�A���͑��Ƀg�����V�[�o�[��ڑ����āA1W�O��Ƀp���[���i��B |

|

�@�@�@�@�@ �B�h���C����45V�������ăG���W���_��! |

|

�C�����āA���͂�1W����Ă݂�B�o�͌v��50W�ȏ�o��ΐ���ł��B |

|

�@�@�@�@�@

�D���̂܂܁A���͑��̃g���}�[���ē��̓C���s�[�_���X�̒����B���邭��E�E�E�E |

|

�@�@�@�@�@ �E�����œ��͒��������B |

|

�@�@�菇3.�Ăуo�C�A�X�� |

|

�@�@�@�@�@�@�@�Е��̃h���C���E�\�[�X�Ԃ̓d���ƃh���C���d���𑪂�Ȃ���Е��̃g���}��]�B |

|

�@�@�@�@�@�@�@�����悻�A2.1V���������肩�炩�Ȃ�N���`�J���ɔ������܂��̂ŐT�d�������B |

|

�@�@�@�@�@�@�@�h���C���d����150mA�ňꎞ�I���B���X�Ɠ����v�̂�3�ӏ����B |

|

�@�@�@�@�@�@�A�g�[�^���̃A�C�h���d����600mA���炢�ɂȂ����Ƃ���Ŏ~�߂�B |

|

�@�@�@�@�@�@�@���̊ԁA���x�⏞�p�̃o���X�^�[�ƐڐG���ēd�����M�ʼn����邩�`�F�b�N����B |

|

�@�@�@�@�@�@ |

|

|

�@�@�菇4.�p���[�͏o�邩? |

|

�@�@�@�@�@�@�o�C�A�X600mA�̂܂܁A���͑���1W�����Ƃ��������p���[���o�Ă���͂��ł��B |

|

�@�@�@�@�@�@�@�o�Ă���悵�悵�B5-10W���炢����Ă݂܂��傤�B�d����10-20A���炢����o�͂� |

|

�@�@�@�@�@�@�@�y��300-400W�o��͂��ł��B |

|

�@�@�@�@�@

�A500W���炢�̂Ƃ���ɍ��킹�āA�o�̓g���}�[���Ă����܂��傤�B�ǂ��_�������� |

|

�@�@�@�@�@�@�@�͂��ł��B�A���A�����g�ۏo���ł�����A�X�y�A�i������A�p���[�ő�l������� |

|

�@�@�@�@�@�@�@���Ƃ����Ƃ��낪�����g���Ⴍ�Ȃ�悤�ł��B������ɂ��Ă��������K�v�ł��B |

|

�B�����ł��ˁA���ƁANFB�̒�R�ƃA�E�g�v�b�g�g�����X�̃R�A�̔M�����G�f���Ă��������B |

|

�@�@�@�@�@

�C�����āA���M�x�~���ł̃A�C�h���d����550-700mA�ł���Ȃ犮���ł��B |

|

�D�ŏI�I�ɁA�A�C�h���d����IC���̃g���}�[��R�Œ������Ă��������B |

|

|

|

�@�@�@�@�@15W���炢�����A�h���C���d��20�`22A

45V�~20A�~66% = ��600W���o�Ă��܂��B |

|

�@�@�@�@�@�������A�S�ď�肭�����̘b�ł��̂ŁA�ŏ��͏�肭�����Ȃ����̂ł��B |

|

�@�@�@�@�|�C���g�́A�������E������߂��E���C�悭�ł�!!! |

|

|

|

|

|

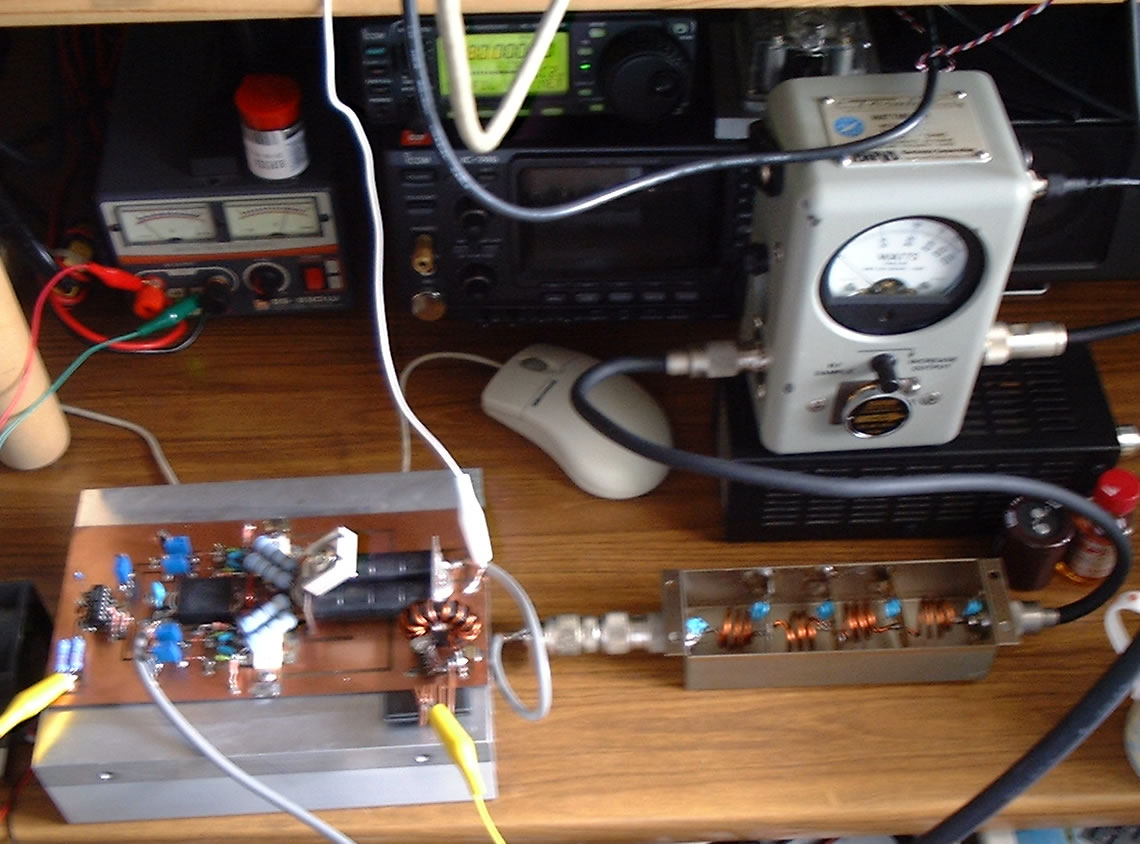

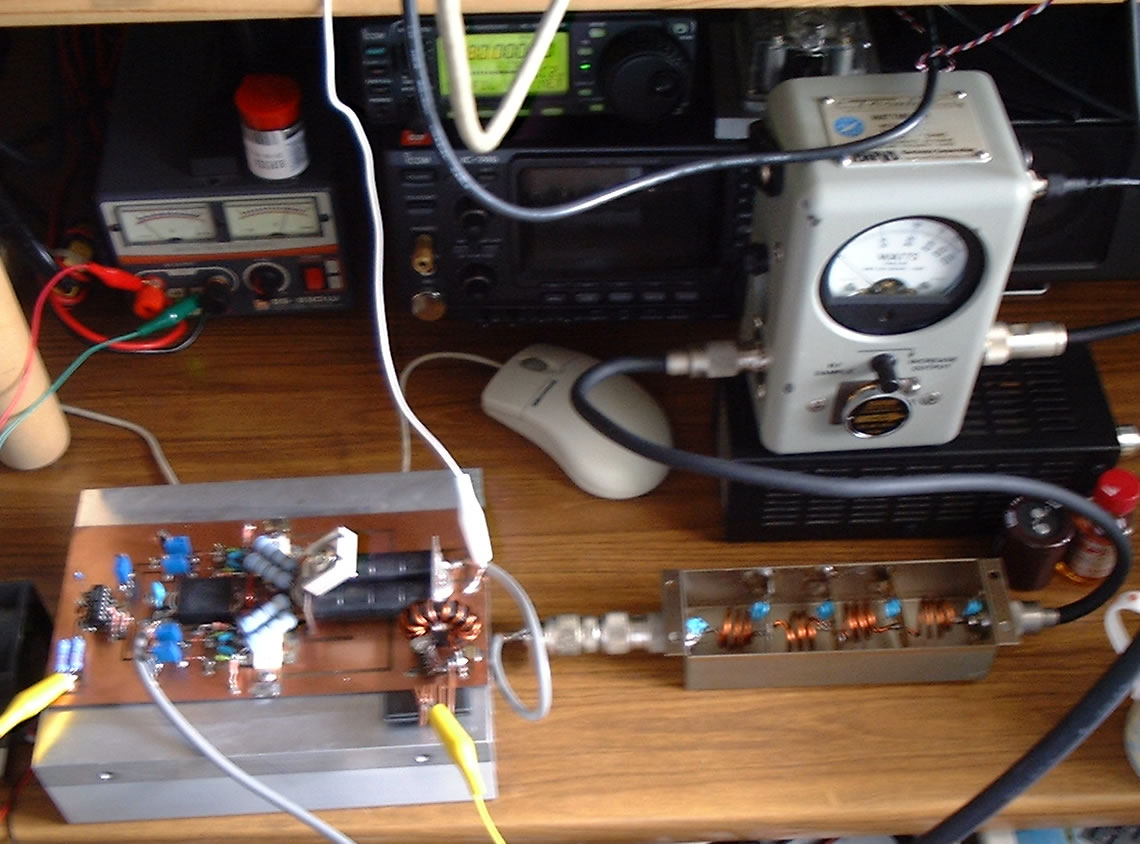

POB6600A + LPF + BIRD4431 (Monitor)

Hand Made Filter |

|

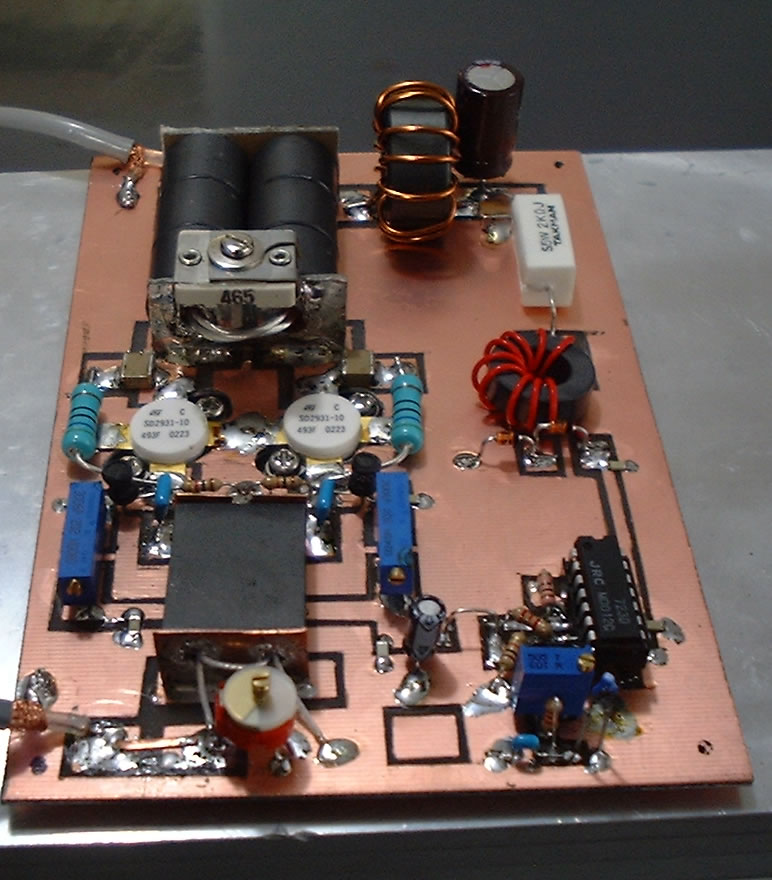

�@�ʐ^�̓��j�A��̒������i�ł��B�d���̋����ɂ̓��j���N���b�v���g�p���Ă��܂��B���̐́AFET��������Ă������́A |

|

�@���̃��j���N���b�v�̔핢�v���X�`�b�N���Ă���L��������������܂����B�܂�A�V���|�|�|�g���Ă����ł��B�@�� |

|

��H�}���A�b�v�������܂����B |

|

|

|

|

|

|

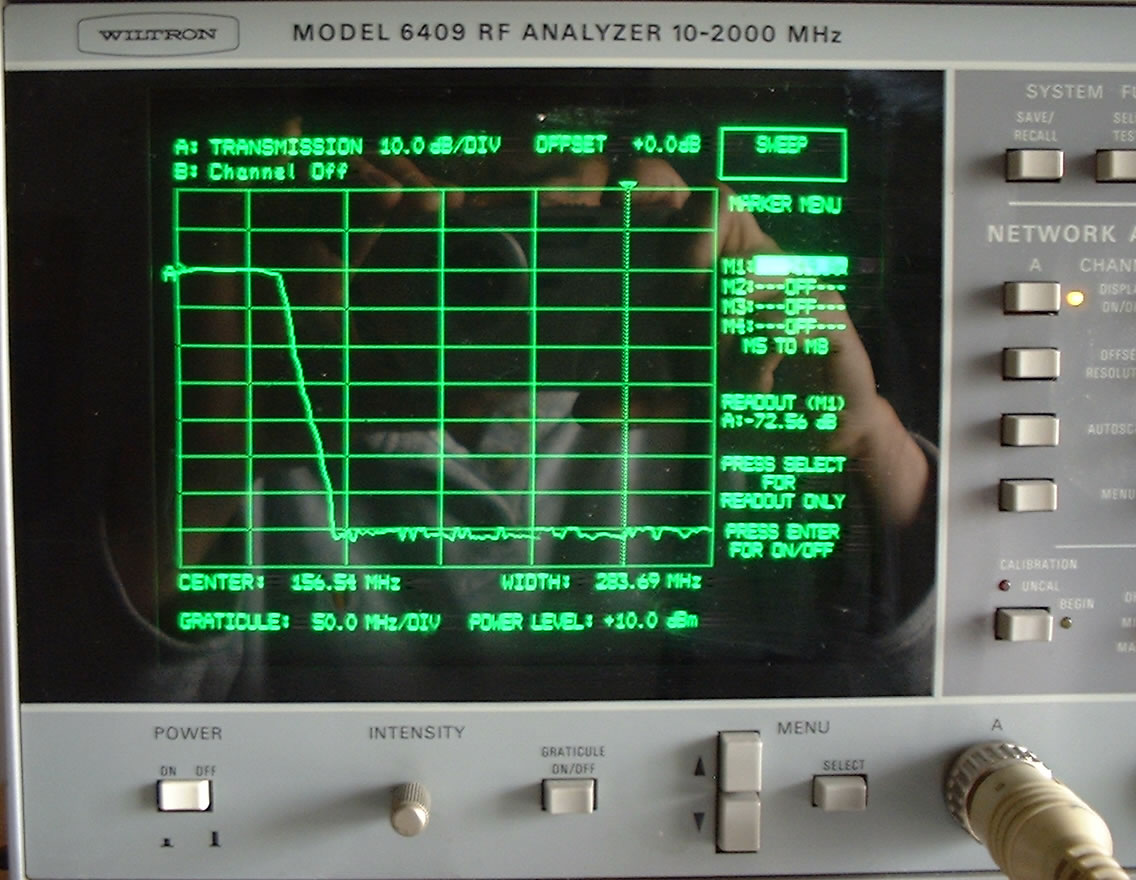

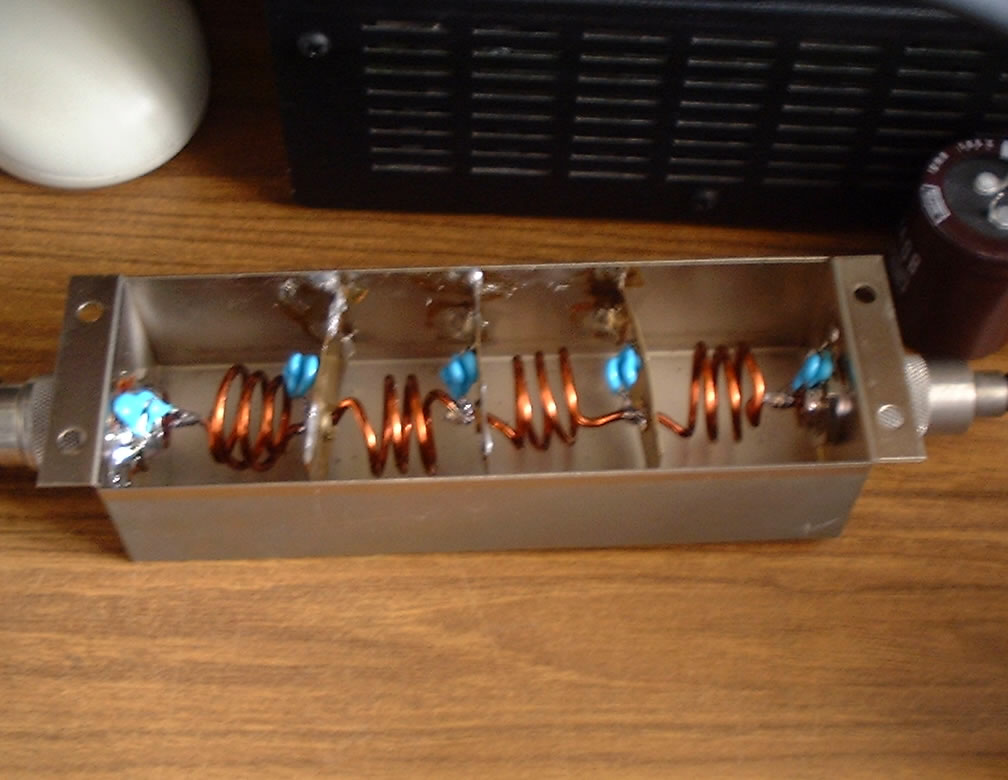

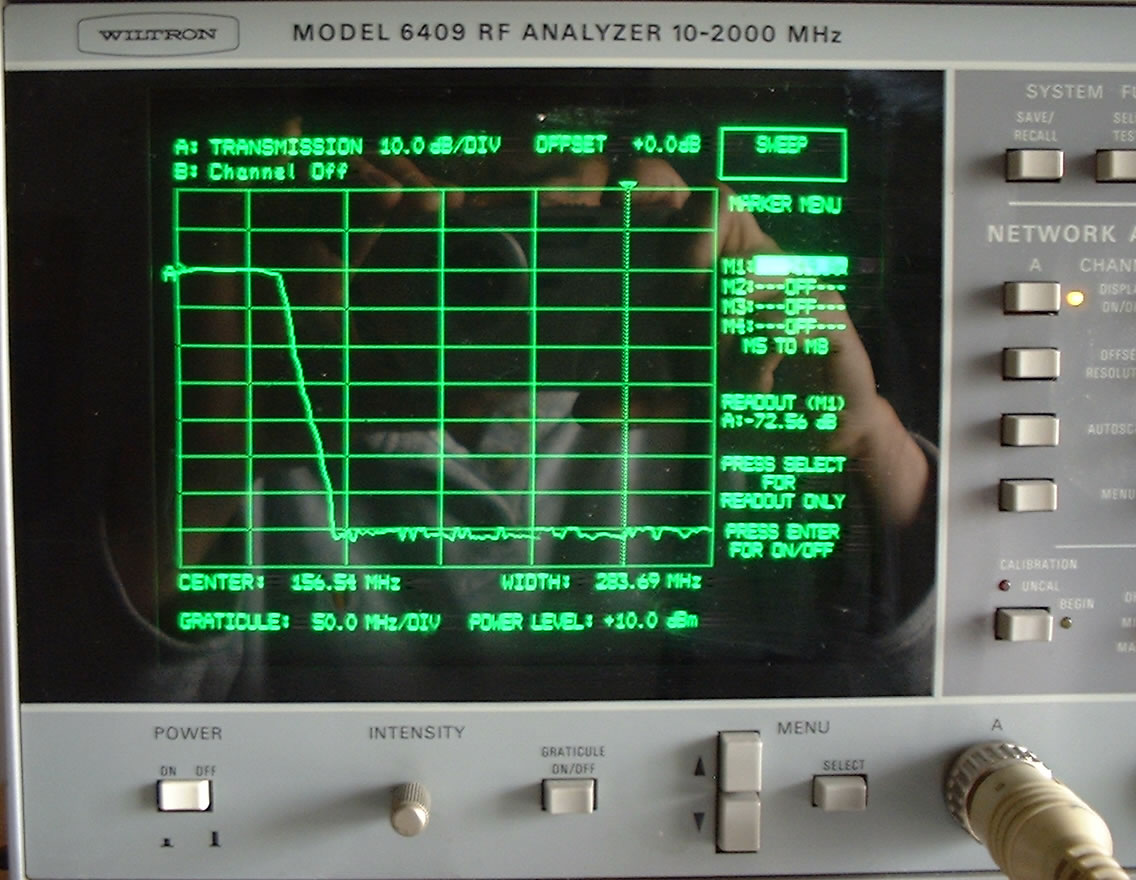

�@��̎ʐ^�́A�ŋߍ쐬����600W���j�A�p�̃��[�p�X�t�B���^�[�ł��B9�i�����߂�-70db�̌������ʂ�����܂��B���Ƃ��Ƃ�50MHz�� |

|

�@�^���[�J�[���o���h�p�X�t�B���^�[�������̂ł����A�����ׂ���g�����ɂȂ�Ȃ����̂ł����B�悭����Ȃ��̂�̔����Ă������̂ł��B |

|

�@�����ŁA����̃��j�A�p�Ƀ��[�p�X�t�B���^�[�ɂ��邽�߁A���̕��i��S�ēP�������o�͂ł��ς�������̂ɉ��C���܂����B |

|

�@����LPF���l�b�g�A�i�ő��肷���-70db�ȏ��̌���������悤�ł��B���ۂɂ̓��j�A�̏o�̓C���s�[�_���X�����肵�Ă��܂���̂� |

|

�@���̂܂܂̃X�y�b�N�������킯�ł͂���܂���B�m���ȑ������g�p���Ȃ��璲������A�s�̂̃t�B���^�[���������̗ǂ����̂� |

|

�@�쐬�ł��܂��B�A���v�ƃt�B���^�[�͐��Ă���Ȃ��W�ł���ˁB |

|

|

|

����

�����ԃp���[���o�����́A�q�[�g�V���N�̉��x����ő̊�������A�����̍ۂ� |

|

�@�@�@�@��p�p��FAN���܂킵�Ă��邱�Ƃ͓S���ł��B�_�~�[�̔M�ɂ��C�z�肭�������B |

|

|

|

TOP |

|

2006.8.12�@update |

|

ALL RIGHTS

RESERVED H.HARADA 2004.2005.2006 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|